5G DESCIUPTIOM DES OSSEMENTS FOS S ILES

Il y a imc différence assez notable entre le cerveau des Cl a r i e s , des Phoque s et (les Morses, et do

quel cerveau celui des Alachlheritm se rapproclie-l-il le pUis? Comme il était ¡'i supposer, il tient

le plus de celui des Morses. Comme dons ces derniers la scissure de Sylvius sépare profondénioiU

les hémi sphè r e s , et en avant ces h émi s p h è r e s , tout eu étant fort étendus e» largeur, sont encore

plus larges en arrière. Sous ce r a p p o r t , les Morses sont [ilus voisins des Claries que des Phoque s .

Il en est de même des trous optiques qui sont r approchés comme dans les Morses et les Otaries.

Quant ù la forme générale de l'encéphale, le cerveau de XAlachlhcrmm ressemble plus au

cerveau des Manaliis par sa division et sa gr ande largeur, et diffère surtout de celui du Morse vivant

par le peu de développement du cervelel. Dans ce de rni e r , nous voyons une tente au cervelet et

uîie cavité distincte pour le loger, non en dessous, mais eu arrière des hémisphères .

Lu selle t u r c i q u e , c omme les apophyses c l inoïde s , ne sont pas plus développées dans les

Alachiherium que dans les Morses, les Otaries et les Phoque s .

Ces os ont été recueillis au fort n" I, à Wy n c g h em; au fort n" 2, à Womme l g h em; à la 2« section,

fossé capital, près de Deurn e et Èi la 3® section près du même village. Le plus gr and nombr e

vient du fort n" 1 et do la section.

Au fort n" 1, à Wy n e g h em, on a recueilli deux h umé r u s , un radius et un c u b i t u s , un t ibi a , uii

fémur, des ve r t èbr es cervicales (6° et 7®), des vertèbres lombaires ( i " ) , un c r âne sans f a c e , et un

maxillaire inférieur.

An fort n® 2 , ù Womme i g h em, des vertèbres cervicales (b® et

A la 3« section, près de Deurne , des phalanges , un tibia, un astragale cl la portion de bassin.

A la 2'^ section, également près de De u r n e , m h umé r u s et un f émur de j e u n e animal.

Ils proviennent des crags gris et rouge .

En Angl e t e r r e , ces os sortent également du sable supérieur rouge... Plusieurs pièces originales

importantes se trouvent dans le cabinet de MM. Wi n . Re e d , Esq., de Yo r k , et d'Edw. Charlesworth.

Les dent s de ces collcclions ont été moulées.

Les ossements ii!Alachiherium Cretsii portent dans les collections du Musée royal les numé ros

1 9 9 , 9 o 4 , 9 5 6 , 9 3 7 , 9 S 8 , 9 5 9 , 9 6 0 , 9 6 J , 9 6 2 , M 2 9 , M 7 6 , 1 1 7 7 , 1 1 7 8 , 1 1 8 0 ,

1 1 8 1 , 1 1 8 2 , 1 1 8 3 , 1 1 8 4 .

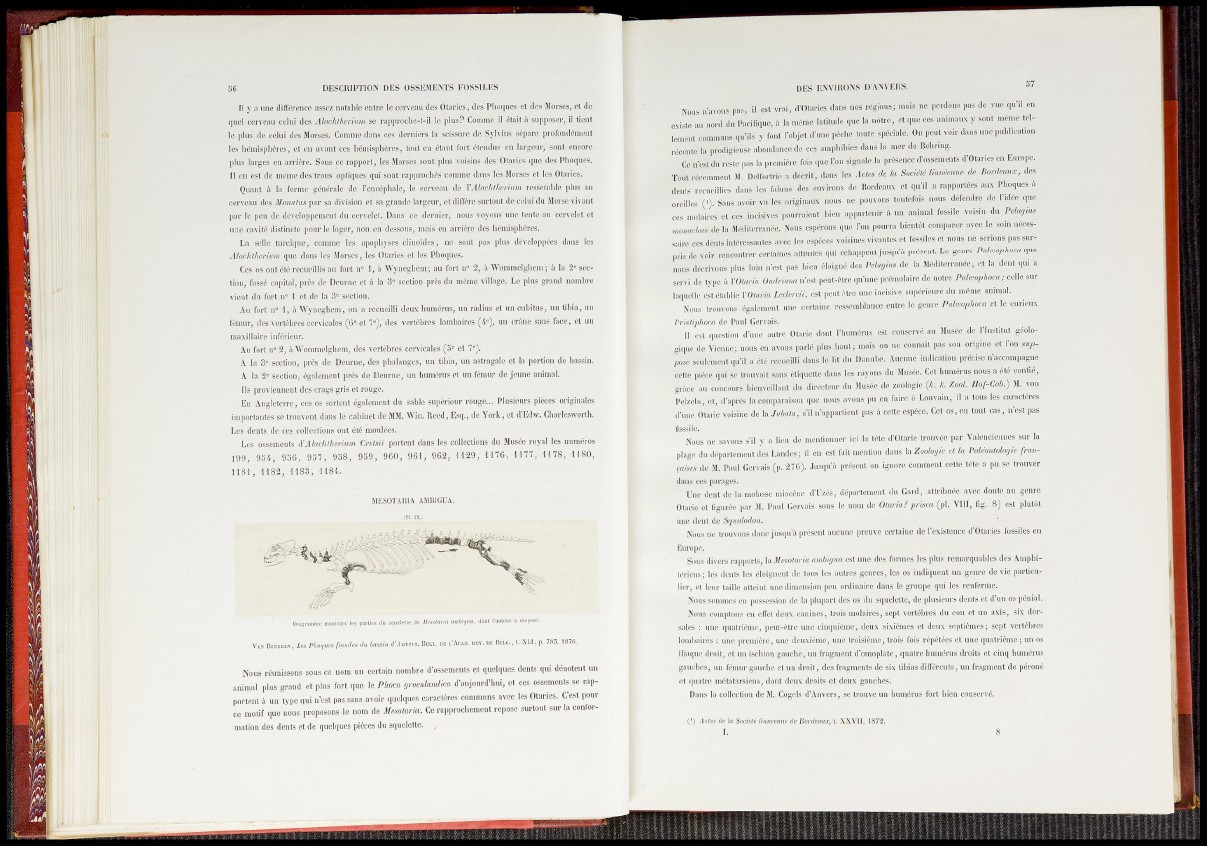

MESOTARIA AMBIGUA.

(Pl.

au leur a (lis|)osi'.

I5i;ui.,l. .XLI,i>. 785, 1870.

Nous réunissons sous ce nom un certain nombr e d'ossements et quelques dents qui dénotent un

animal plus gr and et plus fort que le Phoca oroenlandica d' aujourd'hui , et ces ossements se r a p -

portent à un type qui n'est pas sans avoir quelques caractères c ommu n s avec les Otaries. C'est pour

ce motif que nous proposons le n om de Mesolaria. Ce r approchement repose surtout sur la conformation

de s dents et de quelques pièces du squelette. ,

DES ENVIRONS D ANVERS. ^^

Kous n'avons pas, il est vr a i , d'Otaries dans nos r égions ; mais ne pe rdons pas de vue qu'il en

existe au nord du Pacifique, il la même latitude que la n ô t r e , et que ces animau x y sont même tellomcnt

communs (pi'ils y font l'objet d'une pèche toute spéciale. On peut voir dans u n e publication

récente la prodigieuse abondanc e de ces amphibi e s dans la me r de Behr ing.

Ce n'est du reste pas la première fois que l'on sisn.-.!« la présence d'ossements d'Ota.'ies en Europe .

Tout r é c emment M. Deliortrie a d é c r i t , dans les Actes de la Société lirmèenno de Honleaux, des

dénis recueillies dans les faluns des envi rons de Borde aux et qu'il a r appor tées aux Phoque s a

oreilles (')• Sans avoir vu les originaux nous ne pouvons toutefois nous dé f endr e de l'idée que

ces molaires et ces incisives pourraient bien appa r t eni r à un animal fossile voisin du Pelagm^

momchu, de la Méditerranée. Nous espérons que l'on pour ra bientôt compa r e r avec le soin nécessaire

ces den(s intéressantes avec les espèces voisines vivantes et fossiles et nous ne serions pas s u r -

,>,.is de voir rencontrer certaines aiïiuités qui é chappent jusqu' à présent . Le g e n r e Paloeophoca que

uous décrivons plus loin n'est pas bien éloigné des l'elayins de la Médi t e r r ané e , et la dent qu, a

servi de type à YOlana Oudriana n'est peut - êt r e qu'une prémolaire de notre Pcdoeophoca; celle sur

laquelle est établie ÏOlaria Ledercii, est i i eut è t r e une incisive supé r i eur e du même animal.

Nous trouvons également une certaine ressemblance entre le g e n r e Paloeophoca et le cur i eux

l'ristiphucu de Paul Gervais.

Il est question d'une autre Otarie dont l'humérus est conservé au Musée de l'Institut géologique

de Vi enne ; nous en avons parlé plus h a u t ; mais on ne connaît pas son origine et l'on suppose

seulemeiil qu'il a été recueilli dans le lit du Danube . Aucune indication précise n' a c compagne

celte pièce qui se trouvait sans étiquette dans les r ayon s du Musée. Cet h umé r u s nous a été conf i é ,

grâce au concours bienveillant du directeur du Musée de ^oologie (L h. Zool. Hof-Cab.) M. vou

Pelzeln, et , d'après la comparaison que nous avons pu en faire à Lo u v a i n , il a t o u s l e s caractères

d'une Otarie voisine de la Jubata, s'il n'appartient pas à cette espèce. Cet o s , en tout c a s , n'est pas

fossile.

Nous ne savons s'il y a lieu de ment ionne r ici la tète d'Otarie trouvée par Va l enc i enne s sur la

plage du dépar tement des La n d e s ; il en est fait mention dans la Zoologie et la Paléontologie françaises

de M. Paul Gervais (p. 2 7 0 ) . Jusqu'à présent on ignore comment cette tète a pu se t rouve r

dans ces parages.

Une dent de la molasse miocène d'U/.ès, dépa r t ement du Ga r d , at t r ibué e avec doute au g e n r e

Otarie et figurée par M. Paul Gervais sous le nom de Otaria? prisca (pl. VI I I , fig. 8) est plutôt

une dent de Sqiudodon.

Nous ne trouvons donc jusqu' à présent aucune preuve certaine de l'existence d'Otaries fossiles en

Europe.

Sous divers rapports, la Mesoturia ambigua est une des formes les plus r ema r q u a b l e s des Amphi -

tériens; les dents les éloignent de tous les autres g e n r e s , les os indiquent mi g e n r e de vie pa r t i culier,

et leur taille atteint u n e dimension peu ordinai r e dans le group e qui les r e n f e rme .

Nous sommes eu possession de la plupart des os du squelette, de plusieurs dents et d'un os pénial.

Nous comptons en effet deux canines , trois molaires , sept ve r t èbr es du cou et un axi s , six dor -

sales : une qua t r i ème , peut-être une c inqui ème , deux sixièmes et deux s e p t i ème s ; sept vertèbres

lombaires : une première , une deuxi ème , une troisième, trois fois répétées et une q u a t r i ème ; un os

iliaipie droit, et uu ischion g a u c h e , un f r agment d'omopl a t e , qua t r e h umé r u s droits et cinq h umé r u s

gauches, un f émur gauche et un droi t , des f r agment s de six tibias di f f é r ent s , un f r a gme n t de pé roné

et quatre mé t a t a r s i ens , dont deux droits et deux gauche s .

Dans la collection de M. Cogels d'Anve r s , se t rouve un h umé r u s fort bien conservé.

(I) Ades de la Sociclé linnémm de Bordeaux, l. XXVII, 5 872.

I. 8

•iBI