iC DESCKIPTION DES OSSEMENTS FOS S ILES

fig. 8 et 9. Si nous lo compa rons iui raclial des Plioqties vérifublos oL à celui dos Oiarios, nous iroiivons

qu'il a une r e s s embl anc e be aucoup plus gr ande avec ces d e r n i è r e s ; aussi le Morse se r approche b c a u -

coup plus de s Otaries par les niouvemenl s des memb r e s , comme nous l'avons c!êjc\ l'ail remarc[uor.

Ce s caphoïde a trois surfaces articulaires fort distinctes : u n e supé r i eur e convexe et qui occupe

plus de la moitié de l'os; il correspond au radius; u n e seconde surface fort concave du côté opposé

et qui n'occupe qu'un peu pins de la moitié de la lari^eur de l'os. Une iroisièmc surface articulaire

est un peu plus longue que large et la moitié en est crousée.

Si nous compa rons cet os à celui des .Morses, il serait difficile de trouver u n e diflereiice de

qiiel([ue impor t anc e .

Pour la taille, le scaplioïde me s u r e en longueur 1 2 0 mi l l imè t r e s ; notre squelelle de Mor s e ,

qui vient du Gr o e n l a n d , n'a qu'un scaphoïde de G7 millimètres. Le squelelle indique ce])cndant,

ainsi que les os et les dent s , qu'il appa r t i ent à un animal parfaitement adulte.

D'après l'aspect et la légèi'eté des o s , ainsi que d'après la n a tu r e du sable extrait des cavités,

ces os provi ennent du terrain qua t e rna i r e .

La v e r l è h r e a été trouvée sur r empl a c e incnt de l'ancien forlin n" 4, près de Deu r n e ; l'aiilre os

ne porte pas d'indication de lieu, si ce n'est qu'il a été recueilli pendant les t r avaux dans les envi -

rons d'Anvers.

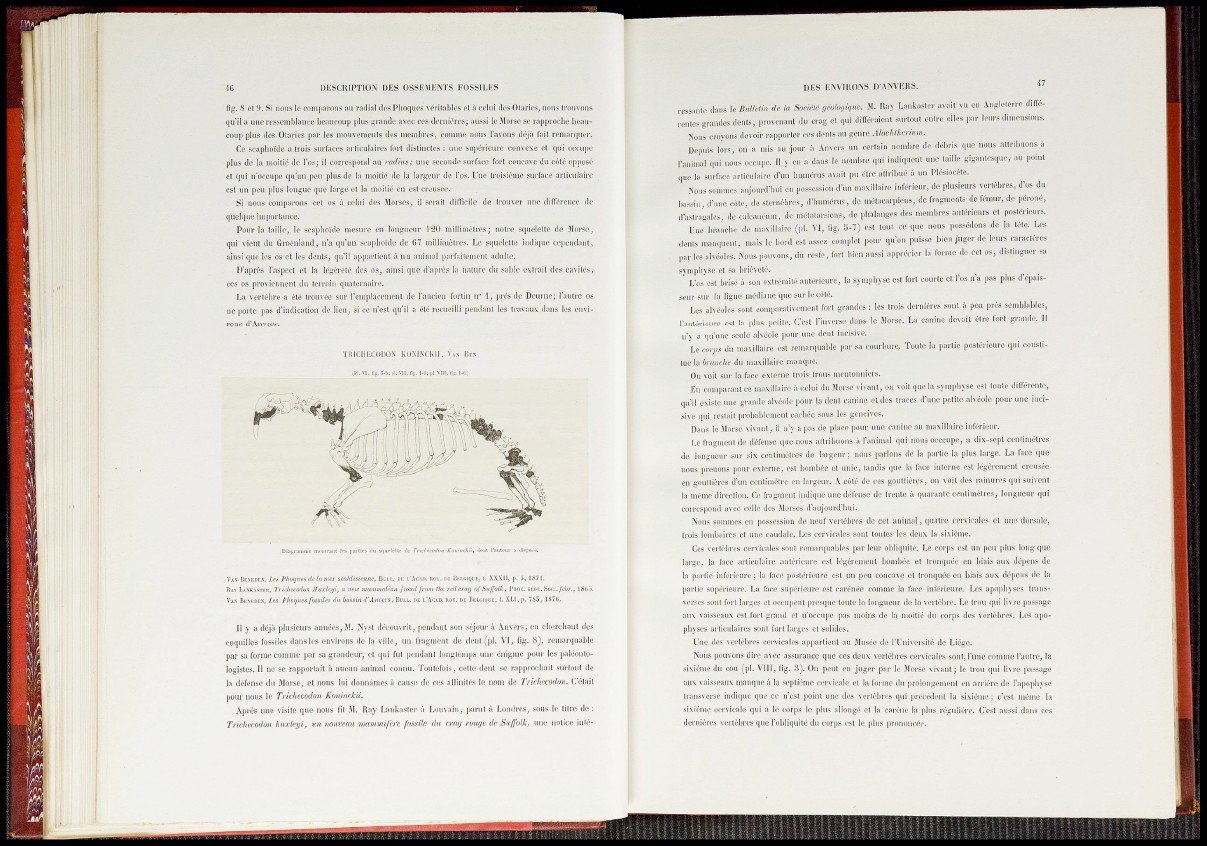

TlîlCHECODON KO.MNCKll, VAN BI:K.

il'I. VI, lig. 5-8; 1.1- Ml. Tig. 1-13; pl. VIII. !-6.)

de Tricl-ecotlon Koiiinciiii,

VAS BENEDEX, les Phoques dt lamer scaldiaienne, BFI .R. . UB L'ACAH. nov,

U.vï LANKASTEII, Trichecoàon Huxkyi, a new niainiualian fossil frimi Ihe

VA.V BËN£DE>, Les ¡'hoques fossiles du bassin d'Anvers, UULL. DL I.'ACAD.

; BiaciQUE, t. XXXll, p. Ü

edcray o¡ Suffolk, PROC

Jï. DE llELlilUUE, I. X L l , ] , 187G.

Il y a déjà plusieurs a n n é e s , M. Xys t dé couvr i t , pendant son séjour à An v e r s , en che r chant des

coquilles fossiles dans les envi rons de la ville, un f r a gme n t de dent (pl. M , (ig. 8), r ema r q u a b l e

par sa forme c omme pa r sa g r a n d e u r , et qui fut pendant longt emps une énigme pour les paléontologistes.

Il ne se rappoi'tait à aucun anima l connu. Tout e foi s , cette dent se r approcha i t surtout de

la défense du .Morse, et nous lui d o n n âme s à cause de ces allinités le nom de Trichecodon. C'était

1)0 ur nous le Trichecodon Koninckii.

Après une visite q u e nous fil .M. Ra y Lanka s t e r à Lo u v a i n , p a ï u l à Loiul r cs, sous le litre d e :

Trichecodon huxleyi, un nouveau mammifère fossile du cnuj rowjc de Suffolk, une notice inlé-

DES EiNVTUONS D'ANVERS.

ross-mte dans Bidletin de la Société géologique. M. Ray La.ikaster avait vu en Angleterre dilTérentes

gr ande s dent s , provenant du crag et qui dilTéraient sur tout ent r e elles par leurs dimensions.

Nous croyons devoir rai)porler ces dents au g e n r e Ahchlhcrium.

Depuis lo.'s, on a mi s au j o u r à Anve r s un certain n omb r e de débris (¡ue nous altrilnions à

l'animal qui nous occupe. Il y en a dans le nombr e .¡ui indiquent u n e taiile gigant e sque , au point

que la surface articulaire d'un h umé r u s avait pu être a t t r ibué à un l'iésiocète.

Nous somme s aujou.'d'liui en possession d'un maxillaire inf ér ieur , de plusieurs ve r t èbr e s , d'os du

l,assin, d'une còte, de stei'nèbres, d ' h umé r u s , de mé t a c a rpi ens , d e f r a gme n t s de f émur , de pé roné ,

d'aslragales, de c a l c a n é um, de mé t a t a r s i ens , de pha l ange s des memb r e s ant é r i eur s et postérieurs.

Une^M'anche de maxillaire (])l. VI , fig. 5 - 7 ) est tout ce (pic nous possédons de la lète. Les

dénis mami u e n t , mais le bord esl assez complet pour qu'on puisse bien j u g e r de leurs caractères

par les alvéoles. Nous pouvons, du r e s t e , fort bien aussi appr é c i e r la forme de cet o s , distinguer sa

symplivse et sa brièveté.

L'os"est brisé à son ext r émi té a n t é r i e u r e , la s ymp h y s e est fort courte cl l'os n'a pas plus d'épaisseur

sur la ligne médi ane que sur le côté.

Les alvéoles sont compa r a t ivement fort gr ande s ; les trois de rni è r es sont à peu près semblables,

l'antérieure est la plus pelile. C'est l'inverse dans le Morse. La canine devait être fort gr ande . Il

n 'y a qu'une seule alvéole pour une dent incisive.

Le corps du maxillaire est r ema rquabl e par sa courbur e . Tout e la partie pos t é r i eur e qui constitue

la branche du maxillaire ma n q u e .

On voit sur la face ext e rne trois trous mentonni e r s .

En compa r ant ce maxillaire à celui du Morse v i v a n t , on voit q u e la s ymp h y s e est foule diiïérenle,

qu'il existe une gr ande alvéole pour la dent c anine et des traces d'une petite alvéole pour u n e inci -

sive ipii restait probabl ement cachée sous les gencives.

Dans le Morse v i v a n t , il n'y a pas de place pour u n e canine au maxillair e inférieur.

Le f r agment de défense que nous a t t r ibuons à l'animal qui nous oc c cupe , a dix- s ept c ent imè t r e s

de longueur sur six centimètres de l a r g e u r ; nous parlons de la partie la plus large. La face q u e

nous prenons pour e x t e r n e , est bombé e et u n i e , tandis que la face int e rne est l égè r ement creusée

en gouttières d'un centimètre en largeur. A coté de ces gout t i è r e s , on voit des r a i n u r e s qui suivent

la même direction. Ce f r agment indiciue une défense de trente à qua r ant e c ent imè t r e s , longueur qui

correspond avec celle des Morses d'aujourd'liui.

?sous sommes en possession de neuf ve r t èbr es de cet a n ima l , qua t r e cervicales et une dorsale,

irois lombaires et une caudale. Les cervicales sont toutes les deux la sixième.

Ces vertèbres cervicales sont r ema rquabl e s par leur obliquité. Le corps est un peu plus long q u e

large, la l'ace articulaire antérieur e est l égè r ement bombé e el ti'Oiiquée en biais aux dépens de

la p a n i e inf é r i eur e ; la face postérieure est un peu conc ave et t ronqué e en biais aux dépens de la

partie supérieure. La face supé r i eur e est c a r éné e c omme la face inférieure. Les apophys e s t r a n s -

versos sont fort larges et occupent presque toute la longueur de la ve r t èbr e . Le trou qui livre passage

aux vaisseaux est fort gr and et n'occupe pas moins de la moitié du corps des ve r t èbr e s . Les apopliyses

articulaires sont fort larges cl solides.

Une des vertèbres cervicales appa r t i ent au .Musée de l'Université de Liège.

Nous pouvons dire avec a s sur anc e que ces deux ve r t èbr es cervicales sont, l'une c omme l'aulre, la

sixième du cou (pl. Vi l i , iìg. 3) . On peut en j u g e r par le .Morse v i v a n t ; le t rou qui livre passage

aux vaisseaux manque à la septième cervicale el la forme du prolongement en a r r i è r e de l ' apophys e

transverse indique que ce n'est point une des verlèbres qui pr é c èdent la s i x i ème ; c'est même la

sixième cervicale qui a le corps le plus allongé et la carène la pins régulière. C'est aussi dans ces

dernières ve r t èbr es que l'obliquité du corps est le plus prononcée .