70 DIÌSCHIPTION Dl iS OSSEMENTS FOSSILKS

REGION DORSALE.

La pl anche LIV r epr é s ent e , iiulépeiuiiimmeiit des sepl cervicales, los sepl pr emi è r e s ilorsales qui

se s u i v e n t ; le corps de ces de rni è r e s g a g n e en longuenr j u s q u ' à la de rni è r e . La facelte a r l i cul a i r e

des côtes s 'obs e rve jusqu' à la qiialrième en s'élevaiit insensihienieni. I.e coi'ps des verlèbre s c h a n g e

graduellement : d a n s la région cervicale, il esl plus large que linul; celle largeur a u gme n t e encoi'e

jusqu'à la qua l r i ènie dorsale, puis elle d imi n u e , do sorte que le corps de vieni plus hauf que l a rge ,

tandis que la gouttière qui loge la moelle épiiiière se rétrécit et la face inf é r i eur e du cor])s se c a r ène .

La s ept i ème dorsale me sur e en longueur 0 " ' , 0 6 8 ; elle est r epr é s enl é e planche I .XI l l , ligures 1 et 2.

HEi;iON LOMUAIIUÎ.

Les ve r t èbr e s suivant e s s'allongent d' avant en a r r i è r e , la face inférieure se creuse en s e l l e;

l'apopbyse t r ans verse, s ' é t endaut hor i zont a l ement , s'insère de plus en bas jusqu' à ce qu'elle oc cupe ,

dans la région c auda l e , le milieu de la h a u t e u r du corps. Dans ces dei'uières la l a rgeur est restée

la même , ma i s la h a u t e u r a d imi n u é , le canai s'est rétréci et les pédicules du cerceau tout en deve -

nant plus délicats se sont r a p p r o c h é s l'un de l'autre.

Le n omb r e des ve r t èbr e s qui cons t i tuent la région dorsale varie l)eaucoup d a n s les espèces

vivantes : I ' l íype roodon n'en a (|ue 9, les Balénoptères de 14 à 1 6 ; celles de la région lombaire

sont encore plus v a r i a b l e s : l'Inia n'en a (|ue 3 et les La g é n o r i n n i j u e s en possèdent jusqu' à 2 4 .

La pr emi è r e lomba i r e , |)lanclie LXII, ligures 3 et i, me s u r e en longueur LI"',0<J(), en largeur

0 " v l 0 2 , en h a u t e u r U'",083. La troisième lomba i r e , pl anche LX, ligure 5, me sur e en longueur

0'",098, eu h a u t e u r O'",(.)9o, en hu-geur 10-4 millimètres. La dixième, pl anche LXl l i , ligures 3

et k, me s u r e en longueur 0 ' " , 1 2 3 , en h a u t e u r 0"',1ÜÜ, en lai'geur Ü"vl l i .

Les apophys e s épineus e s ma n q u e n t ici c omme ailleurs et il esl bien l'are de t rouve r un e vertèbre,

à mo i n s que ce ne soit un e c auda l e , a v e c son a r c neural cum|)let. Si Lacé|)ède s'était occupé de

Cétacés fossiles, nous c omp r e n d r i o n s qu'il eût |)u suppos e r que les apophys e s épineuses des ve r -

tèbres des Cétacés sont de s osselets libres au milieu des chairs, et (¡ui ne t i ennent [)as au corps de

la vertèbre. De pe/ils os cachés dans les mitsclcs cl dont chacun, rcponduni ù une eerlèOre sans ij

être allaché, représente un de ces osselets, auxquels tiennent les rayons des ncujeoires des poissons,

dit-il ( ' ) .

KÉGIU.X CArnALE.

Les pr emi è r es vei'lèbres de la région c auda l e , a|)rès a \ o i r atloinl leur plus g r a n d e longueui',

diminuent d' avant en a r r i è r e , les a|)opliyses Iransverses s'élargissent et à la face inférieui c la ve r -

tèbre pr é s ent e en avant et en a r r i è r e une saiJIic très forte, sui' laquelle s'insèi'ent les os en V. Lu

vertèbre, vue de coté, mo n t r e ainsi en dessous un e lorie é c h a n c r u r e cnl r e les deux saillies. Les

vertèbres c auda l e s suivant e s pe rdeni ins ens ibl ement leur a r c neur a l , les apophys e s transversos

disparaissent et les trous nour r i c i e r s passent di r e c t ement de bas en haut à la base des apo|)byses

iransverses.

Plus loin encor e , les verlèbre s ne sont plus qu'un dis(iue dans leiiuel on distingue de cbacpie còlè

le canal qui loge les vaisseaux.

DES ENVIRONS D'ANVIÎHS. 71

Toutes ces vertèbre s caudales, avec apopiiyses Iransverses, sont percées verticalement . Ces

rmissaria, c omme les appelle J. Midler, sont bien r ema r q u a b l e s dans q u e l q u e s - u ns de ces a n i -

maux : les Zeuglodon les mont r en t doubles à la face inf é r i eur e el au milieu du corps des verlèbre s

dans diverses régions du corps, conmi e on les t rouve dans les Mylodons parmi les mammi f è r e s et

chez les Plésiosaures pa rmi les reptiles. Ou ne les t rouve disposés de la sorte d a n s aucu n Cétacé

vivant. La ti'Oisième c auda le pl anche LXIII, f igur e s 5 el 6, me s u r e en longueui' 0 " ' , 0 9 8 , en h a u -

teur ()'",'1()8, en l a rgeur ü'",11(). La huitième c auda l e , figurée pl anche LXI , figure ö, me s u r e en

longueur O^OBO.

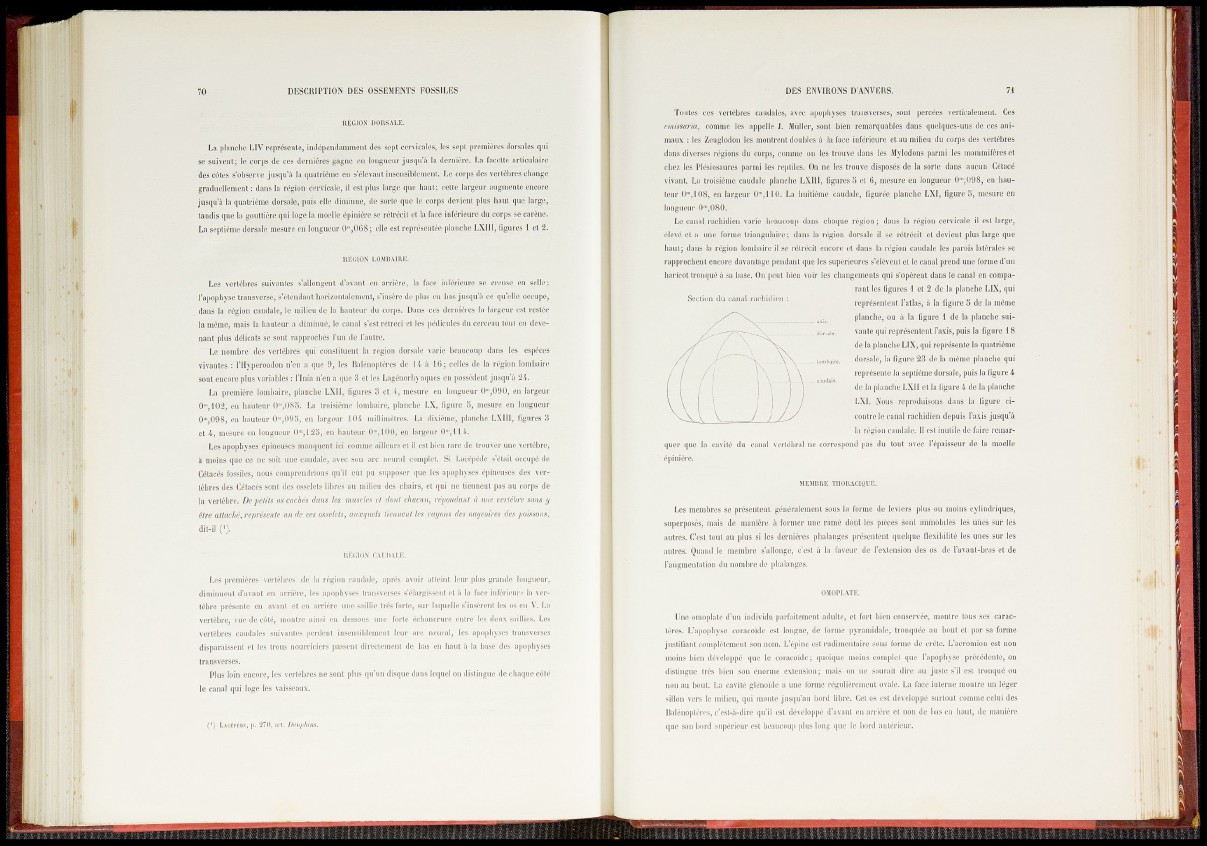

Le canal rachidicn va r i e be aucoup dans c h a q u e r é g i o n ; dans la région cervicale il est large,

élevé et a un e l'orme t r i angul a i r e ; dans la région dorsale il se rélrécil et devient plus large que

haut ; dans la région lomba i r e il se rétrécit e n c o r e cl dans la région c auda l e les parois latérales se

rapprochent encor e davant age ])endant que les supé r i eur e s s'élèvent et le canal pi'end une forme d'un

haricot tron(|ué à sa hase. On peut bien voir les c h a n g eme n t s qui s 'opè r ent dans le canal en c omp a -

rant les figures 1 el 2 de la pl anche LIX, qui

représentent l'atlas, à la figure 5 de la môme

planche, ou à la figui'e 1 de la pl anche sui -

vante qui r e p r é s e n t e n t Taxis, puis la figui'e \ 8

de la pl anche LIX, qui repi'ésenle la qua t r i ème

dorsale, la figure 23 de la même pl anche qui

représente la septième dorsale, puis la l igur e 4

de la pianelle LXll et la l igur e / t de la pl anche

LXL Nous l'eproduisons dans la ligure c i -

chidien depui s Taxis j u s q u ' à

. ]1 esl inulile de faire r ema r -

i e c l'épaisseur de la moelle

Sedi rhicli

i[uer qu e hi

épi m'ère.

ivilé du

c o n i r e l e canal

la région caud;

rlébral ne cor r e spond |)as du tout

MEMBRE TIIORACtt^l'E.

(') Lacépédf, DoiiiM

Les memb r e s se présentent" g é n é r a l eme n t sous la foi'me de leviers plus ou moins cyl indr ique s ,

superposés, ma i s de mani è r e à forme r une r ame dont les pièces sont immobi l es les u n e s s u r les

autres. C'est toul au plus si les de rni è r e s pha l ange s pr é s ent ent que lque flexibilité les une s sur les

autres. Quand le memb r e s'allonge, c'est à la faveur de l'extension des os de Tavanl -br a s et de

i'augmenlation du n omb r e de pha l ange s .

O.MO Pl. ATE.

Une omoplate d'un individu pa r f a i t ement adulte, et foi't bien cons ervée, mo n i r e tous ses c a r a c -

tères. L' apophys e coracoïde esl longue, de forme pyr amida l e , t ronqué e au bout et par sa forme

justifiant compl è t ement son nom. L'épine est rudi inent a i r e sous forme de créte. L' a c romion est non

moins bien dévelo[)pé (|ue le cor a coïde ; quoique moins compi ei qu e l ' apophys e pr é c édent e , on

distingue irès bien son é n o rme ext ens ion; niais on ne saurait dire au jus t e s'il est t r o n q u é ou

non au bout. La cavité gléno'ide a une forme régulièi'cment ovale. La face int e rne mo n i r e un l ége r

sillon ve rs le milieu, qui monl e jusi[u'au bord libre. Cet os est déve loppé sur tout c omme celui des

Halénopléres, c'osl-à-dire qu'il est développé d a v a n i en a r r i è r e et non de bas en haul , de mani è r e

(lue son bord s upé r i eur est be aucoup plus long (|ue le bord ant é r i eur .