Stamm ist mit einer grauen holzigen Rinde bedeckt, die nach dem Trocknen noch hellgelb gefärbt ist, wefshalb sie von den Ein. I

gebornen als weifse Rinde (Gascarilla blanca) im Gegensatz zu den eigentlichen Chinarinden bezeichnet wird. Die jüngeren Zwei««

sind vierkantig und mit einem zarten gelblich-bräunlichen Filze bedeckt. Die krautartigen oder fast lederartigen Blätter sind gegen,

ständig, oval oder dem verkehrt Eiförmigen sich nähernd, meistens sind sie an der Spitze abgestumpft, ebenso wie an der Basis,

hier bei den grofsen breiten Blättern der sehr kräftigen Triebe etwas herzförmig ausgerandet, während das obere Ende der jiin«j.

ren schmaleren Blätter etwas spitz ist. Die ausgewachsenen, älteren Blätter sind oben kahl, mit Ausnahme der Mittelrippe

und der Nerven, die ebenso, wie die ganze Unterfläche und die Blattstiele, kurz-rauhhaarig sind; die parenchymatösen Zwi-

schenräume zwischen den Adern sind meist schwächer behaart, zuweilen auch ganz kahl und dann etwas heller gefärbt als <jie

dunkelgrüne, bei den lederharten Blättern etwas glänzende Oberflächej die Blattfläche ist meistens sechsmal länger als der Stiel

sie mifst 12— 27 Centime 1er, während die "Breite 7— 20 Centim. beträgt. Die Nebenblätter sind mit einander zu einer geschlossenen

Tute verwachsen, welche die Knospe b e d e c k t und. zur Zeit der E n tw i c k e l u n g d i e s e r an einer Seite durch einen, der eben Blatt-

achsel zugewendeten Längenspalt sich öffnet; sie sind länger als die Blattstiele, a u f s e n kurz filzig, innen kahl, nur an der Basis

mit einigen Reihen von Zottenhaaren besetzt. Der gipfelständige Blüthenstand ist eine ästige rispenähnliche Trugdolde, deren Stiele,

Deckblätter und Kelche mit einem bräunlichen Filze bekleidet sind, die zweigeschlechtigen Blumen sind weifs und wohlriechend.

Der Kelch ist 5 Millimeter lang, sein e i- oder kegelförmiges Rohr mit dem Fruchtknoten verwachsen, der freie glockenförmig

Saum 5 - oder Gzähnig, innen an der Basis seidenhaarig und mit einzelnen Drüsenzotten besetzt, nach oben h i n glatt oder schwach

behaart; zur Zeit der völligen Frucht-reife fällt er ab. Die trichterförmige lederartige Blumenkrone ist 5 Centim. lang. Das cylin-

drische Rohr ist innen behaart, die Zipfel des 5— 6 lappigen Saumes sind lanzettförmig und oben gänzlich zottig behaart; während

des Blühens sind sie ausgebreitet, während der Knospenlage klappig nebeneinanderliegend. Zuweilen findet man an dem 5 spaltigen

Saume einen Zipfel, der halb zweitheilig ist, als Uebergang der ögliedrigen Blumenwirtel zu den 6gliedrigen. Staubgefässe sind

5 — 6 vorhanden und dem Blumenkronenrohre in der Mitte oder etwas oberhalb der M i tte eingefügt und in demselben eingeschlossen; !,

sie sind kahl, die Staubfäden kurz und die linealischen, an der Basis zweitheiligen Staubbeutel sind ihnen etwas über der BasisL

mit dem Rücken angelieftet. Ein 5 höckriger, kahler Drüsenring, dessen Höcker ausgerandet sind, bedeckt den Fruchtknoten'; dieser|

ist zweifächrig und die Fächer vieleiig. Die Eichen bedecken ringsum die linealischen Placenten, die der Mittellinie der Scheide- ;

wand der Länge nach angeheftet sind; sie sind umgewendet, aufsteigend, die unteren bedecken die oberen dachziegelartig. DerI

Griffel ist stielrund, behaart, von der Länge des Blumenrohres oder ein wenig kürzer; er endet in zwei fleischige, aufrechte, warzige

Narben. Die längliche, dicke Kapsel ist mit einem kurzen Filze bedeckt, sie ist 5 — 6 Centim. lang und 15 Millim. breit, I

zweifächrig und nach dem Abfallen des Kelches mit dem zehnkerbigen Drüsenringe gekrönt; sie öffnet sich scheidewandspaltig von I

der Spitze zur Basis zweiklappig; die Klappen sind pergamentartig holzig, die verschiedenen Gewebeschichten des Fruchtblattes I

bleiben fe st mit einander verwachsen, nur an der Spitze löst sich endlich das hier zweispaltige Innenfruchtblatt von dem Aufsen- I

fruchtblatte. Die vielzähligen Saamen sind lanzettförmig oder oval schildförmig, sie sind' in mèlireren Reihen den endlich freien I

Saamenträgern angeheftet; der ovale Kern ist ringsum von einem häutigen Flügelrande umgeben, der hin und wieder porös durchs I

löchert und zerschlitzt ist. Der kleine, grade Embryo liegt in der Mittellinie des fleischigen Eiweifses; seine Saamenlappen sind I

oval, blattartig, aneinanderliegend, sein stielrundes Würzelchen nach unten gewendet.

Diese schon seit Linné bekannte Cinchone gehört wegen des beständigen Oeffnens der endlich vom Kelchsaurae entblöfsten I

Kapsel von der Spitze zur Basis und wegen der 5 - oder Cgliedrigen Blumenwinkel in die Gruppe ß u e n a der Abtheilung Laden- I

b e r g ia ; sie steht hier neben der C. prismatostylis wegen der gänzlich verwachsenen Nebenblätter und unterscheidet sich durch I

die kürzeren, dicken Kapseln und den stielrunden Griffel so wie auch durch die Blattform von derselben. Die Form der Saamen I

ist nicht so zur U nterscheidung geeignet, wie ich früher glaubte, da auch bei der C. macrocarpa sich lanzettförmige Saamen neben I

den ovalen finden; doch sind jene nie so gestreckt wie bei der C. prismatostylis. Auch die Anzahl der Poren in dem Saamen- I

flügelrande scheint sehr zu variiren. W e d d e l beschreibt ihn „ex integro porosa“, ich fand nur hin und wieder einige Löcher, I

besonders an den beiden Enden-

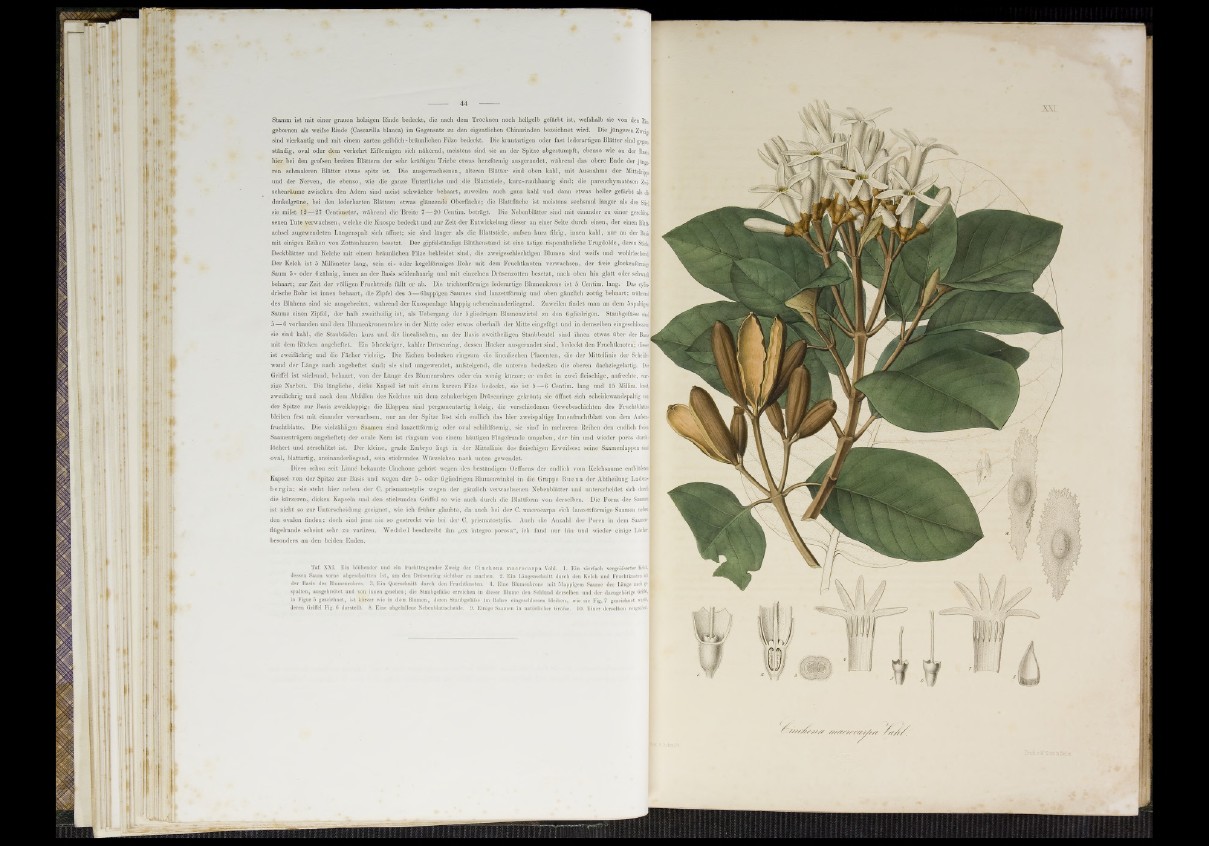

Taf. XXI. Ein blähender und ein fruchttragender Zweig der Cinchona macrocarpa Vahl. 1. Ein vierfaoh vcrgi-öfscrtcr Kelch, I

dessen Saum vorne abgeschnitten ist, um den Drüsenring sichtbar zu machen. 2. Ein Längenschnitt durch den Kelch und Fruchtknoten in» I

der Basis des Blumenrohres. 3. Ein Querschnitt durch den Fruchtknoten. 4 . Eine Blumenkrono mit 5 lappigem Saume dor Länge nach ge I

spalten, ausgebreitet und von innen gesehen; die Staubgofäfse erreichen in dieser Blume den Schlund derselben und dor dazugehörige Griffel,' I

in Figur 5 gezeichnet, ist kürzer wie in den Blumen, deren Staubgofäfse im Rohre oingeschlossen bleiben, wie sie Fig. 7 gozoichnet wunlc, I

deren Griffel Fig. 6 darstellt. 8. Eine abgefallone Nebenblatlscheide. 9. Einige Saamen in natürlicher Größe. 10. Einer derselben vergröfsert I