striegelhaarig, auf der untern seidenhaarig; die erwachsenen sind oben kahl und glänzend, unten sehr schwach behaart, auf der Mittelrippe

und den Seitennerven etwas stärker behaart und jederseits, der ganzen Länge derselben nach, gebartet. Die Nebenblätter sind in eine

tutenförmige Mütze der ganzen Länge nach verwachsen, die anfangs ringsum geschlossen is t , später zur Zeit der Entfaltung des nächst

jüngeren Blattpaares, in der Achsel des einen Blattes, der Länge nach aufreifst und dann abfällt; sie ist grün gefärbt, w ie auch die Blätter,

deren Stiele zuweilen einen röthlichen Anflug haben. Der gipfelständige Blüthenstand, aus Tragdolden zusammengesetzt, bildet eine

Rispe, die an dem untern Theile beblättert ist; er hat eine eirunde Form, ist 1 — 1 */, Fufs lang, und besteht aus ungefähr zwei Zoll langen,

weifsen, wohlriechenden Blumen, die fast stiellos und durch sehr k leine, linienfönnige, zugespitzte Deckblättchen gestützt sind. Der

Kelch ist 6 — 7 Millimeter lang, sein kreiselförmiges, rostfarben-filziges Rohr mit dem Fruchtknoten verwachsen, sein freier, glockenförmiger

Saum ist braunbehaart, innen fein seidenhaarig und an der B asis mit einem unterbrochenen Kreise von Drüsen - Zotten besetzt, die

gruppenweise fast mit den Kelchzipfeln abwechseln und mit denen Aehnlichkeit haben, die im Grunde der Deckblättchen stehen; der Rand

ist abgestutzt, mit fünf kleinen Zähnchen besetzt oder zuweilen gezähnt, die Knospen wurden selbst mit gespaltenem Saume beobachtet,

dessen Zipfel oval und etwas zugespitzt oder stumpf sind. Die präsentirtellerförmige, etwas lederartige Blumenkrone ist aufsen fein

filzig, das cylindrische Rohr innen glatt, der Saum fünflappig, die Lappen oval zugespitzt, auf der ganzen obern oder Innenfläche fein

zottig; zur Zeit des Blühens sind sie ausgebreitet, in der Knospenlage klappig. Die fünf Staubgefäfse sind oberhalb der Mitte des B lumenrohres

demselben eingefügt, in demselben eingeschlossen; die sehr kurzen Staubfäden sind dem etwas behaarten Rücken der Staubbeutel angewachsen,

deren beide Fächer an der Basis getrennt sind. Der auf dem Fruchtknoten stehende Drüsenring ist fünftheilig, jeder der

fünf Lappen an der Spitze tief ausgerandet. Der unterständige Fruchtknoten ist zweifüchrig, die Fächer sind vieleiig; die umgewendeten

Eichen bedecken dachziegelartig allseitig die linealischen Eiträger, die der Mittellinie der Scheidewand angeheftet

sind; der fadenförmige Griffel hat die Länge des Blumenrohres, er ist lOkantig und an den Kanten stark behaart; die beiden

fleischigen, warzigen Narben sehen aus dem Blumenrohre hervor. Die längliche, rübenförmige Kapsel ist fast stielrund,

7— 10 Centimeter lang, 6— S Millimeter breit, sie ist zweifächrig und nach dem Abfallen des Kelches mit dem zehnkerbigen

Discus gekrönt, von der Spitze zur Basis scheidewandspaltig, zweiklappig sich öffnend, die Klappen hängen zuweilen an der

einen Seite der Länge nach zusammen, indem sich die Frucht nur an einer Seite öffnet, wie dies auch bei der G. macrocarpa

vorkommt; das pergamentartige, fast holzige Frachtblattgewebe löst sich nach dem vollständigen Oeffnen der Fracht aus dem

krautigen Gewebe des Kelches, und krümmt sich von den Seiten her zurück, ohne an den Enden sich zu spalten. Die vielen lanzett-

lichen Saamen sind den beiden, nach dem vollständigen Oeffnen der Kapsel von den Fruchtblättern gelösten Saamenträgern vielreihig

nach oben dachziegelig angeheftet; der ovale Kern ist ringsum, besonders nach oben und unten mit einem häutigen, durchlöcherten, am

Rande geschlitzten Anhänge versehen.

Diese Art ist durch die eigenthümliche Verwachsung der Nebenblätter mit der 0 . m a c r o c a r p a Vahl. und der G. c r a s s i f o l i a

Pav. (Casc. calyptrata Wedd. hist. nat. des Quinquinas p. 90) zunächst verwandt. Die 0 . macrocarpa Vahl. hat längliche Kronenlappen

und die Staubbeutel sind auf dem Rücken kahl, der stärker behaarte Griffel ist stielrund, kaum bemerkbar gestreift, und die Saamen sind

oval, nicht lanzettlich, wie bei der 0 . prismätostylis, während die Kapsel kürzer und dicker ist, wie bei der letzteren. Von der crassifolia

haben wir zwar nur eine mangelhafte D iagnose durch D e Candolle und Weddel, die längliche Blattform und die kürzeren Kapseln der G.

crassifolia, die beide Autoren bei dieser Pflanze angeben, sind jedoch hinreichend, sie als verschieden zu erkennen, auch die Kelchzähne

sind bedeutend gröfser, dreieckig, lanzettlich oder eiförmig, so wie sie ausnahmsweise nur an den Knospen der 0 . prismätostylis Vorkommen,

wo sie bei der späteren Entwickelung verkümmern. Die 6—7theiligen Kelch- und Kronen-Wirtel, die man zuweilen bei der 0 .

macrocarpa beobachtet, wodurch dieselbe der Buena Pohl sich nähert, die jedoch nicht als normal zu betrachten sin d , sind bei dieser

Art nicht beobachtet.

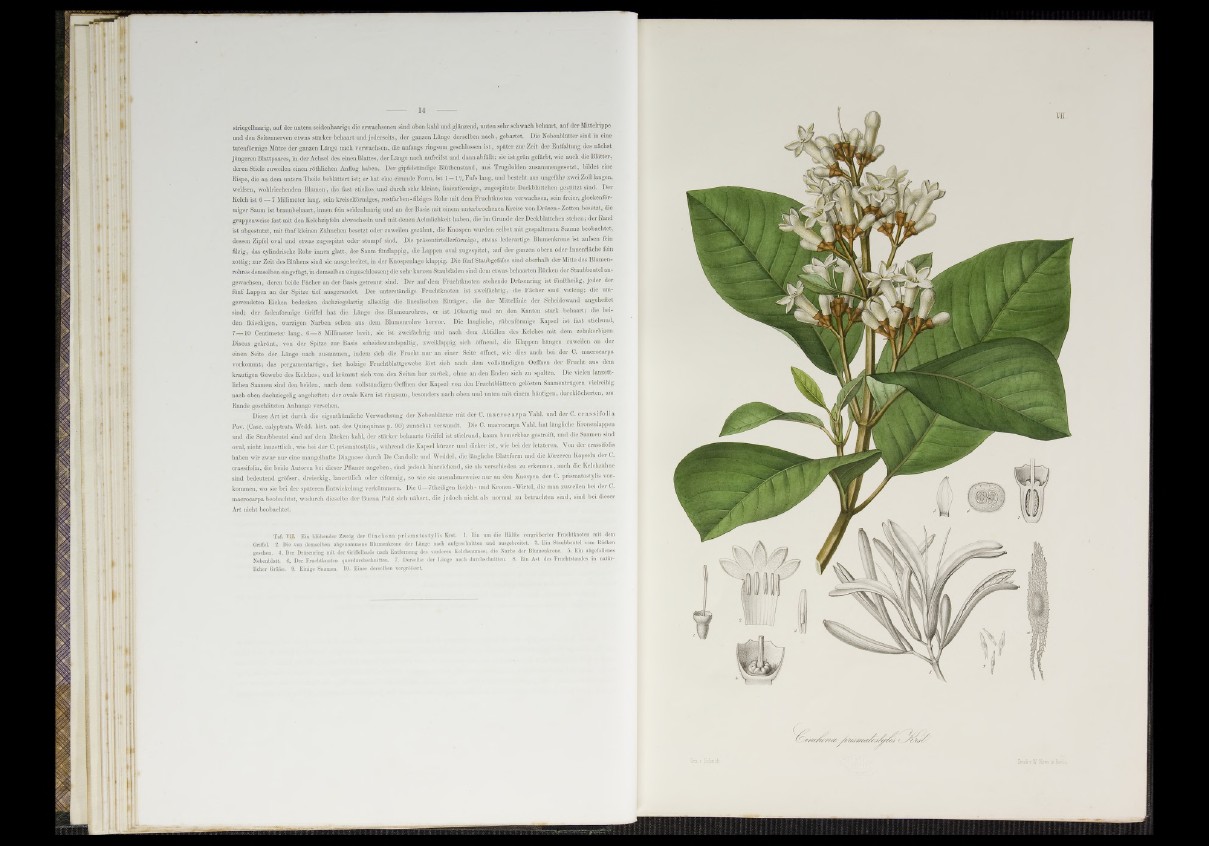

Taf. m Ein blühender Zweig der Cinchona p r ism ä to s ty lis Erst. 1. Ein um die Hälfte vergröfserter Fruchtknoten mit dem

Griffel. 2. Die von demselben abgenommene Blumenkrone der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet. 3. Ein Staubbeutel vom Rücken

gesehen. 4. Der Drüsenring mit der Griffelbasis nach Entfernung des vorderen Kelchsaumes; die Narbe der Blumenkrone. 5. Ein abgefallenes

Nebenblatt. 6. Der Fruchtknoten querdurchschnitten. 7. Derselbe der Länge nach durchschnitten. 8. Ein Ast des Fruchtstandes in natürlicher

Größe. 9. Einige Saamen. 10. Einer derselben vergröfsert.