roth beschuppten Deckblättchen scheidig umfafet. Der unterständige Fruchtknoten ist ebenso, wie die rothen, strafig-weifs gefleckten

Kelchblättchen kurz behaart. Die beiden seitenständigen Kelchblättchen sind abwärtsgewendet und bis zur Mitte verwachsen, eine fast

kreisrunde, an der Basis concave Lippe bildend; das dritte Kelchblatt ist länglich und während des Blühens aufgerichtet. Von den drei

Blumenblättern sind die seitlichen aus schief-eiförmiger B asis lang zugespitzt,‘ nach vom herabgebogen, gelblich mit rothen Punkten;

ihre Spitze ist keulig angeschwollen, dunkel-purpurfarben. Das dritte, untere,.lippenförmige Blumenblatt ist an dem vorderen Rande

der vertieften Kelchbasis auf kurzem, sehr schmalem Nagel beweglich angeheftet; die rothe, ganzrandige, rückwärtsgekrömmte Platte

ist länglich, an der Basis pfeilförmig und auf der Oberfläche der Länge nach jederseits von einer Schwiele bedeckt. D ie k leb e , freie,

rinnige Griffelsäule ist jederseits häutig geflügelt; die Flügel sind an der Spitze in kurze, häutige Lappen verlängert, welche die Höhe

des verdickten, nach vom geneigten, die runde, concave Narbe begrenzenden Schnäbelchens erreichen. Der halbovale Staubbeutel ist.

in ihrem aufrechten, rundlichen, concaven Behälter versteckt, durch eine ebwärtsgewendete Falte der hinteren Wand fast zweifächrig

geworden; sie enthält zwei rundliche, scheibenförmige Blumenstaubmassen, deren kurze Stielchen an ihren, in ebzelne Zellen zerfallenden

Enden mit ebander verklebt sb d . Der unterständige, kegelförmige, sechsrippige, einfüchrige Fruchtknoten enthält drei wandständige

Eiträger, die von vielen Saamenknospen bedeckt sb d .

D ie an demselben Orte wachsende zweite Art, D. la n c ip e t a la Kr st!, unterscheidet sich durch lanzettförmige Blätter, durch ein

w en b «röfsere, kahle Blumen, deren seitliche Blumenblätter, so wie das h b te r e , e b wenig längere Kelchblatt roth gestreift sind, durch

die seitlichen, bis zur Mitte verwachsenen Kelchblätter, welche e b e verkehrt-eiförmige, an der Spitze tie f ausgeschnittene, der Länge

nach durch rothe Flecken gestreifte Lippe bilden. Die Blumenblattlippe ist an der Basis fast herzförmig, auch hier an jeder Seite mit,

einem k leben, nach vorn gewendeten Zahn versehen und hat auf der Oberfläche drei Längenleisten; sie ist mit einem sehr kurzen, schmalen

Nagel der vertieften Kelchbasis beweglich angeheftet; der Flügelrand der Griffelsäule ist g esägt-gezahnt und umgiebt auch ringsum die

Staubbeutelbehälter; der Staubbeutel ist durch die nach innen geschlagene b n e r e Schicht der hinteren Wand fast zweifächrig. —

Diese im Jahre 1847 von mir aufgestellte Gattung aus der Gruppe der Pleurothallideen unterscheidet sich, wie ich damals angab,

von der nahe verwandten Gattung P l e u r o t h a l l i s R. Br. so wie von der O a d e t ia G a u d ich . durch die mit Flügelrändern versehene

Griffelsäule, welche sie mit der S p e c k lim a L in d l. g em eb hat. Von dieser S p e c k lin ia unterscheidet sie sich dadurch, dafs die

äufseren Kelchzipfel bei der vorliegenden Pflanze verwachsen s b d und die Blumenstaubkörperchen jedes mit einem eigenen Stiel versehen

sind. R e ic h e n b a c h glaubte die Arten der D u b o is -R e ym o n d ia mit denen der Gattung P l e u r o t h a l l i s vereinigen zu dürfen,

b d em er den von R. B r ow n und L in d le y angegebenen Charaeter: „Columna elongata a p t e r a ,“ unberücksichtigt liefs.

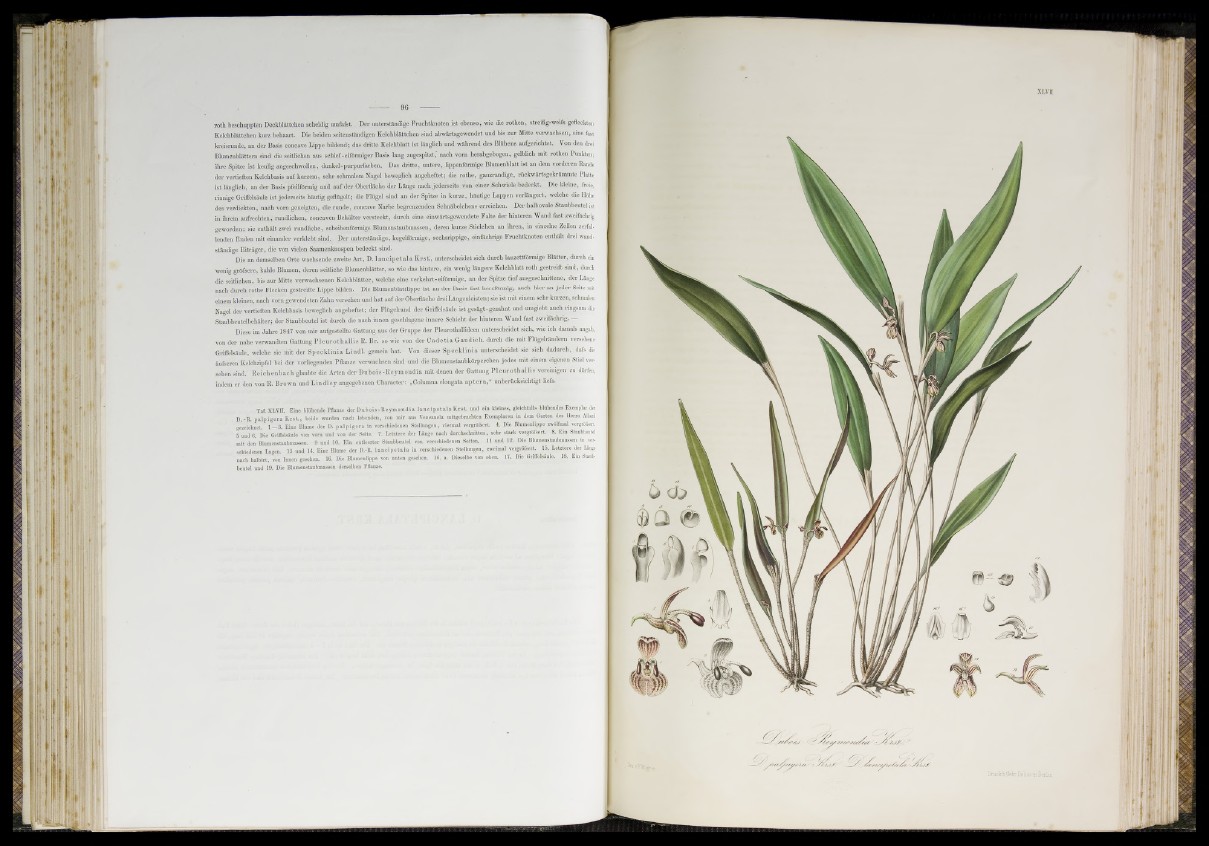

Taf. XLVII. Eine blühendo Pflanze der D ubois-Reymondia la n c ip e ta la Erst, und ein kleines, gleichfalls blühendos Exemplar der

. D.-R. palpigera Er st., beide wurden nach lebenden, von mir aus Venezuela mitgebrachten Exemplaren in dem Garten des Herrn Allard

gezeichnet 1—3. Eine Blume der D. p a lpige ra in verschiedenen Stellungen, viermal vergröfsert 4. Die Blumenlippe zwölfmal vergröfsert.

5 und 6. Die Griffelsäule von vom und von der Seite. 7. Letztere der Länge nach durchschnitten, sehr stark vorgröfsert. 8. Ein Staubbeutel

mit den Blumenstaubmassen. 9 und 10. Ein entleerter Staubbeutel von verschiedenen Seiten. 11 und 12. Die Blumenstaubmassen in verschiedenen

Lagen. 13 und 14. Eine Blume der D.-R. la n c ip e ta la in verschiedenen Stellungen, zweimal vergröfsert. 15. Letztere der Länge

nach halbirt, von Innen gesehen. 16. Die Blumenlippe von unten gesehen. 16. a. Dieselbe von oben. 17. Die Griffelsaule. 18. Ein Staubbeutel

und 19. Die Blumenstaubmassen derselben Pflanze.