sich mit zwei Längenspalten nach innen. Die kugeligen, kahlen Pollenzellen sind drei- oder vierporig. Der freie, fast kugelige,

außen behaarte Fruchtknoten steht auf einem kurzen Träger; die einwärtsgeschlagenen Fruchtblattränder bilden in der Regel vier,

seltener drei Scheidewände, die an ihren Rändern die Saamenknospen hervörbringen und über die Placenten hinaus, besonders

an der unteren Hälfte, sich verlängern und hier in der Mittellinie sich vereinigen, wodurch der Fruchtknoten unvollkommen

8 —4 fächerig wird und die Eiträger auf den Scheidewänden befestigt sind, welche j e acht übereinanderstehende, aufsteigende,

umgewendete Saamenknospen tragen, die oberhalb der nach unten gewendeten Saamennaht in eine breite und lange Flügelleiste

auswachsen. Der stielrunde, nach dem Blühen sich vergröfsernde und stehenbleibende Griffel hat die Länge der Staubgefäfse,

er endet in eine scheibenförmige, auf der oberen Fläche achtkerbige Narbe. Die Fruchtkapsel zerfällt in drei bis vier Klappen,

welche von den unvollkommenen Scheidewänden abreiisen, mit denselben jedoch durch eine Anzahl fadenförmiger GeMsbündel

netzartig verbunden bleiben; das weichere, zerbrechliche Aufsenfruchtblatt spaltet in seiner Mittellinie und trennt sich zugleich

von dem verholzten Innenfruchtblatt, welches sich, wie beschrieben, scheidewandabreifsend löst. Die Saamen liegen in einer

Reihe verkehrt dachziegelig in den verholzten und mit den die Placenten tragenden Rändern etwas einwärtsgebogenen Fruchtklappen,

nach unten in einen die Saamenlänge dreimal übertreffenden, breiten, stumpfen Flügel verlängert; sie enthalten in der Mittellinie

eines gelingen, fleischigen Eiweifses einen geraden, grüngefärbten Keim, dessen blattartige, ovale, etwas fleischige Saamenlappen

flach aneinander liegen und dessen stielrundes Würzelchen nach unten dem seitenständigen Nabel zugewendet i s t

Das Fehlen der Fruchtachse, die Folge der unvollständigen Scheidewände des Fruchtknotens, zeichnet diese Pflanze von

allen übrigen der S w ie t e n ia verwandten Gattungen aus, von denen sie hinsichts der abwärtsgewendeten Saamenflügel der

C h ic k r a s s ia Juss. zunächst steht; die viergliederigen Blumenwirtel hat sie dagegen mit der K h a y a Juss. gemein.

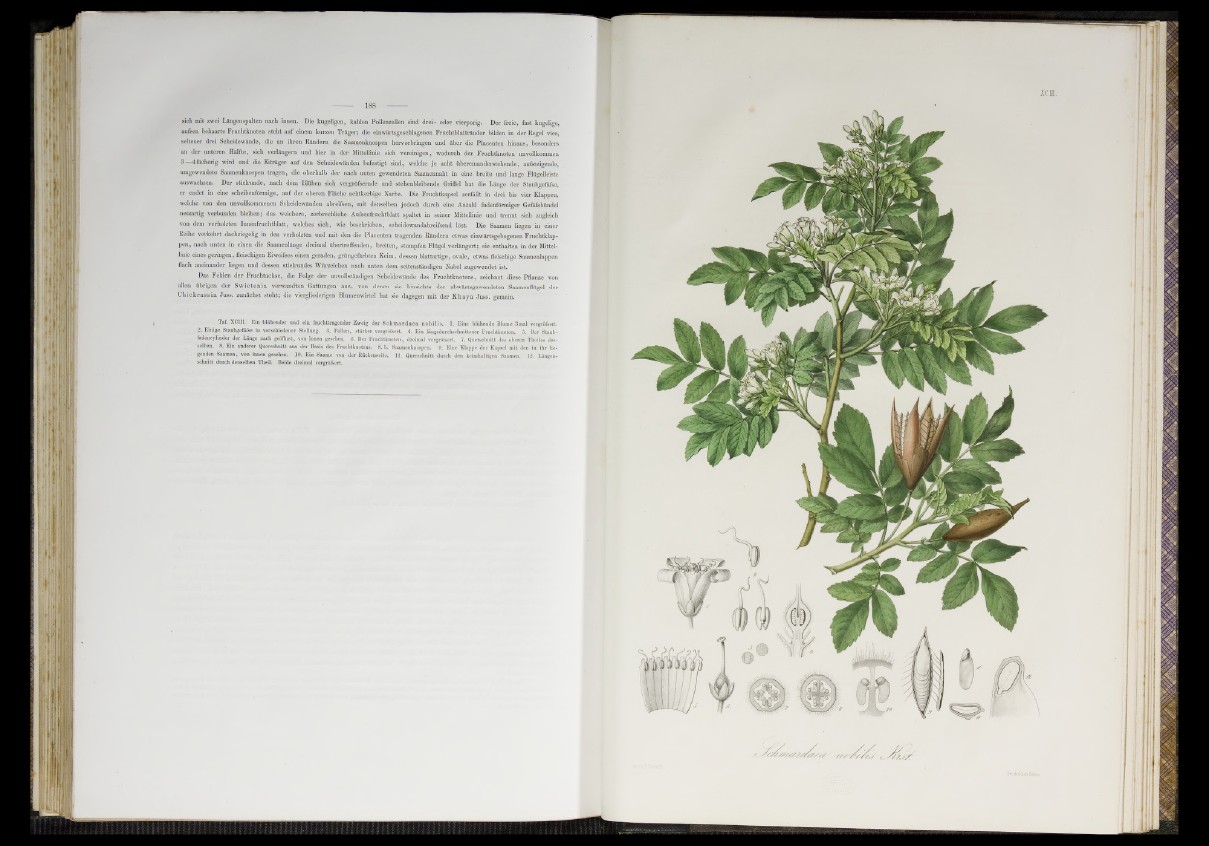

Taf. XCIII. Ein blühender und ein fruchttragender Zweig der S e h m a r d a o a n o b i l i s . 1. Eine blühende Blume 3mal vergrößert.

2. Einige Staubgefäße in verschiedener Stellung. 3. Pollen, stä rk er vergrößert. 4. E in längsdurchschnittener Fruchtknoten. 5. Der Staub-

fadencylindor d e r Länge nach geöffnet, von innen gesehen. 6. Der Fru ch tk n o ten , dreimal vergrößert. 7. Querschnitt des oberen Theilcs desselben.

8. E in an d erer Querschnitt aus der Basis des Fruchtknotens. 8. b. Saamenknospen. 9. Eine Klappe d e r Kapsel m it den in ih r lie-

• genden Saamen, vo n innen gesehen. 10. Ein Saame von d e r Rückenseite. 11. Querschnitt durch den keimhaltigen Saamen. 12. Längensch

n itt durch denselben Theil. Beide dreimal vergrößert.