eckig; die Blatter der dreitheiligen Blumenkrone sind viel langer als der Kelch, lanzettförmig, pergamentartig, kahl; wahrend

der Knospenlage liegen sie klappig neben einander. Sechs Staubgefäfse stehen im Mittelpunkte der Blume; die Staubfäden sind

pfriemförmig; die pfeilförmigen Staubbeutel öffnen sich mit zwei Langsspalten nach innen und sind mit der Mitte des Rückens auf

der Spitze des pfriemförmigen Fadens angeheftet. Die weiblichen Blumen sind durch eine häutige, breite, fast ringförmige, dem

gemeinschaftlichen Blumenstiele angewachsene Schuppe unterstützt. Der krugförmige Kelch hat einen abgestutzten, dreizähnigen

Saum; er ist lederartig, aufsen. mit einem feinen, weifsen Filze überzogen und bedeckt den Fruchtknoten. Die Blumenkrone

ist dem Kelche ähnlich, aber kürzer; ihr ausgeschweift dreizähniger Saum ist am Rande gewimpert, innen kahl pergamentartig ist

sie an der Basis mit einer ringförmigen, an dem freien Saume etwas gezähnelten Haut bekleidet. Der kegelförmige Fruchtknoten

ist dreifächerig; die Fächer enthalten eine Saamenknospe. Der kurze Griffel tragt drei aufrechte, dicke, warzige, anfangs zusammenneigende,

spater ausgebreitete, mit einem schleimigen üeberzuge bedeckte Narben. Die ovale Steinbeere ist durch die vergröfser-

ten Blumenhüllen an der Basis bedeckt; sie ist kahl und glatt und enthalt e in e n Kern; ihr Aufsenfruchtfleisch ist fleischig-faserig,

es färbt sich anfangs violett, später zur Zeit der vollkommenen Reife gelblich; sie hat die Gröfse einer Wallnufs. D ie Steinschale

ist knochenhart, an dem Scheitel mit drei Oeffnungen versehen und enthält e b e n , seltener zwei Saamen. Der Saame ist oval,

mit eb e r glatten, braunen, häutigen Schale bedeckt, welche dem hornigen, fast strahligen, innen hohlen Eiweifse anhaftet. Das

Würzelchen des fast scheitelständigen Embryo ist nach der Oeflhung der Stebschale gewendet.

Es wurde diese Palme im Thale des Magdalenenstromes bis zu einer Höhe von 650 Fufs beobachtet.

Von den stammlos blühenden Astrocaryen haben noch A. g y n a c a n th um Mart., A. r o s t r a tu m Hook, und W a r s z ew ic z ii

Krst. behaarte weibliche Blumenhüllen, bei A. g y n a c a n th um , das auch wohl mit eb em mehr oder weniger hohen Stamme vorkommt,

sind dieselben jedoch überdies dicht mit groisen, schwarzen Stacheb besetzt, und die beiden anderen genannten Arten

haben bestachelte Stebbeeren. Das A. M a ly b o wurde vielfach und stets stammlos beobachtet.

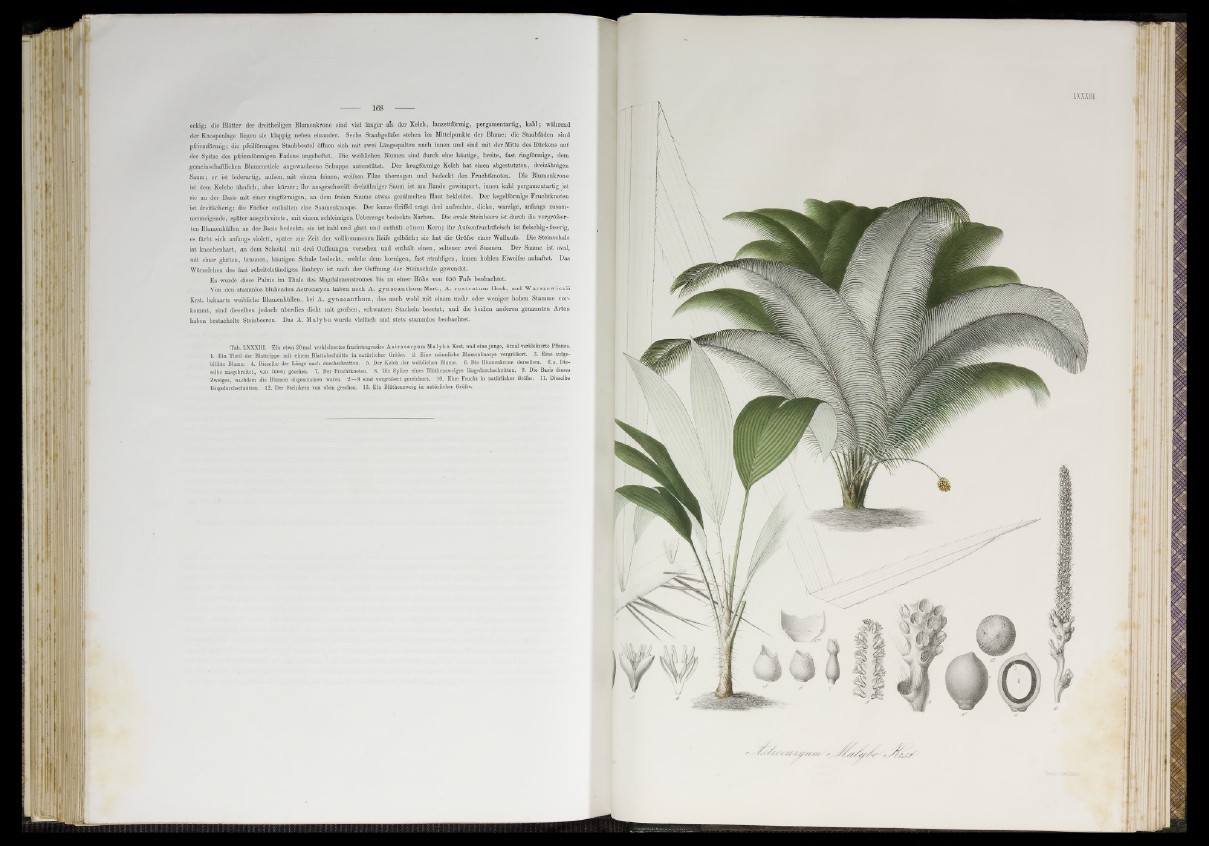

Tab. LXXXIII. Ein e twa 2 0m a l verkleinertes fruchttragendes A s t r o c a r y u m M a ly b o K rs t. u n d eine junge , 4 mal verkleinerte Pflanze.

1 . Ein Theil der Blattrippo m it einem Blattabschnitte in n a türlicher Gröfse. 2. Ein e männliche Blumenknospe vergröfsert. 3. Ein e aufgeblühte

Blame. 4. Dieselbe der Länge nach durchschnitten. 5. Der Kelch der weiblichen Blume. 6. Die Blumenkrone derselben. 6 .a . Dieselbe

ausgobreitet, von innen gesehen. 7. Der Fruchtknoten. 8. Die Spitze eines Blüthenzweiges längsdurchschnitten. 9. Die Basis dieses

Zweiges, nachdem die Blumen abgenommen waren. 2 —9 sind vergrößert gezeichnet. 10. Ein e Fru ch t in n a türlicher Gröfse. 11. Dieselbe

längsdurchschnitten. 12. Der Steinkern von oben gesehen. 13. E in Blüthenzweig in n a türlicher Größe.

ixxxm.