B la tt, färben sich vor dem Abfallen roth, während die ovalen Nebenblätter schon in der Knospenlage roth gefärbt sind. Der

BlQthenstand begrenzt den ihn tragenden Zweig; er bildet eine doldentraubige Trugdolde, deren untere Aeste aus der Achsel vollkommener

B lätter entspringen, während die oberen von kleinen, lanzettlichen Deckblättchen gestützt sind; sie sind gleichfalls vierkantig

und schwach behaart. Die kurz gestielten, etwa zwei Centimeter langen Blumen, stehen in der Achsel sehr kleiner, dreieckiger,

zugespitzter Deckblättchen, die oft seitwärts oberhalb ihrer B asis mit einem k leinen spitzen Zahne versehen sind. Das Kelchrohr ist

mit dem Fruchtknoten verwachsen und schwach behaart, der freie £tlnftheilige Saum ist kahl; die Zipfel sind dreieckig, zugespitzt. Die

fleischroth gefärbte Blumenkrone ist aufsen durch kleine anliegende Häärcheh fast seidenhaarig, innen im untern Drittel kahl, oberhalb

fein behaart; die fünf Lappen des Saumes sind am Rande mit weifsen Zotten bedeckt, in der Knospe liegen sie klappig nebeneinander.

Die fünf Staubgefäfse sind im Grunde des Blumenrohres,- in dem sie eingeschlossen sind,; an der unteren Grenze des

behaarten Theiles angeheftet, mit den Lappen des Kronensaumes abwechselnd; die Staubfäden sind kurz und kahl; die Staubbeutel

zweifächrig und linealisch, an dem Rücken oberhalb der zweispaltigen Basis angeheftet, mit zwei Längenspalten nach innen

sich öffnend; jedes der beiden Fächer besteht aus zwei nebeneinanderstehenden Halbfächern, die den glatten kugligen Pollen

enthalten, die Scheidewand, welche beide trennt, verschwindet zu der Zeit des Oeffnens, das durch eine gemeinsame Längenspalte

geschieht. So fand ich es bei allen von mir darauf untersuchten Ginchonen. Ein einfacher, kahler Drüsenring um-

giebt die Basis des fadenförmigen, kahlen Griffels. Der unterständige Fruchtknoten ist zweifächrig; eine grofse Anzahl umgewendeter,

aufwärtsgerichteter, an den Rändern schildförmig verbreiterter Eichen sind den linealischen, der Mittellinie der Scheidewand

angewachsenen Eiträgern allseitig angeheftet. Zwei halbcylindrische, flach aneinanderliegende Narben sehen aus dem Blumenrohre

hervor. Die ovale Kapsel ist mit dem Kelche gekrönt, 25 Millimeter lang, kahl und von der Basis nach der Spitze

scheidewandspaltig sich mit zwei Klappen öffnend ; die holzigen Klappen trennen~sich nicht in inneres und äufseres Fruchtblattgewebe.

Viele ovale, schildförmige, häutig geflügelte, am Rande gezähnte Saamen, sind den linealischen Saamenträgern nach aufwärts dach-

ziegelig sich deckend, angeheftet; ein grader Embryo ist in dem fleischigen Eiweifse eingeschlossen, die beiden ovalen Saamenlappen

liefen flach aneinander, das stielrunde Würzelchen ist nach unten gewendet.

Die C in c h o n a c o r y m b o s a steht der hartblättrigen, grübchentragenden G. h i r s u t a Ruiz e t Pav. der C. M u t is ii Lamb. und

der 0 . T r i an ae K. zunächst; auch bei diesen drei Arten finden sich behaarte Stellen an der Innenfläche des Blumenrohres. Bei der

0 . Mutisii Lamb. ist jedoch auch der Kelchsaum behaart, so wie die etwas kleinere Kapsel und die jüngeren Zweige; ihre Blätter sind

meistens- oval mit zurückgerolltem Rande auf der untern Fläche fast rauhhaarig imd ohne Grübchen in den Achseln der Blattadern.

Der C. h i r s u t a Ruiz e t Pav., die DeCandolle irrthümlich mit der C. p u b e s c e n s Vahl vereinigt, ist durch die nur theilweise Behaarung

der Innenfläche des Blumenrohres, nämlich hinter den Anheftungspunkten der Staubfäden verschieden, so wie durch die Blattform

die bei der C. hirsuta oval oder selbst oblong ist (fl. per. II pag. 51) und die Form des Blüthenstandes. Auch die Rinden beider

Arten haben sowohl in chemischer wie anatomischer Hinsicht viel Aehnüchkeit: von der 0 . c o r y m b o s a werden sie jetzt über Barbacoas

ausgeführt (man vergl. meine „medicinisclien Chinarinden Neu-Granadas 1858t‘). Die Blätter der C. T r ia n a e , (0 . foliis

lanceolatis, coriaceis, scrobiculatis, glabris; tubo corollae intus omnino piloso.) die ich bald beschreiben werde; sind lanzettförmig,

denen der C. n i t id a fl. per. etwas ähnlich.

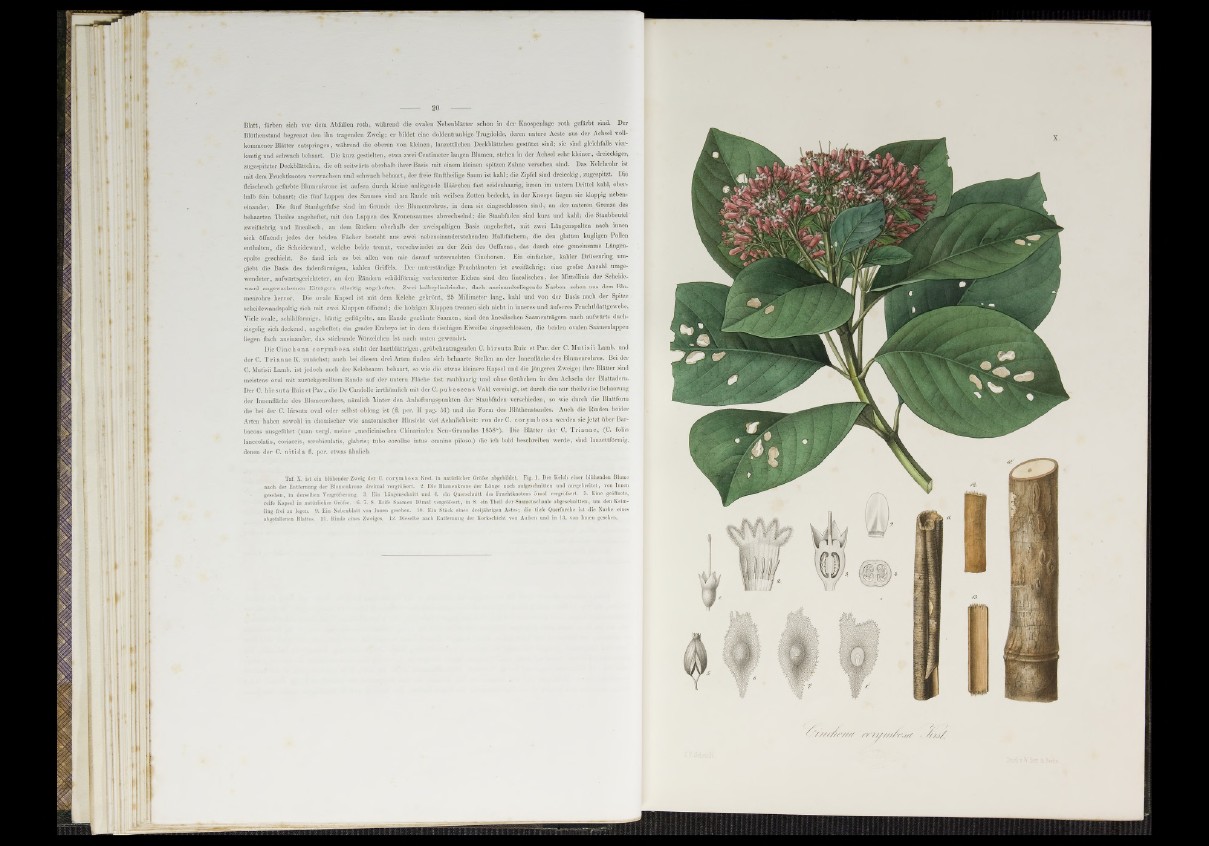

Taf. X. ist eiu blühender Zweig der C. corymbosa Erst, in natürlicher Grofse abgebildet. Fig. 1. Der Kelch einer blühenden Blume

nach der Entfernung der Blumonkrone dreimal vergröfsert. 2. Die Blumenkrone der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, von Innen

gesehen, in derselben Vergröfserung. 3. Ein Längenschnitt und d. ein Querschnitt des Fruchtknotens 5mal vergröfsert. 5. Eine geöffnete,

reife Kapsel in natürlicher Gröfse. 6. 7. 8. Reife Saamen 10mal vergröfsert, in 8. ein Theil der Saamenschaale abgesclmitten, um den Keimling

frei zu legen. 9. Ein Nebenblatt von Innen gesehen. 10. Ein Stück eines dreijährigen Astes; die tiefe Querfurche ist die Narbe eines

abgefallenen Blattes. 11. Rinde eines Zweiges. 12. Dieselbe nach Entfernung der Korkschicht von Aufsen und in 13. von Innen gesehen.