sind und noch der Spitze des Blattes zu zosammcnfliefsen. Die Blattfedern sind in schiefer, absteigender Linie der Mittelrippe mit

zurückgeschlagener B asis angeheftet; die unteren stehen in der Mittellinie der Mittelrippe aufrecht, die oberen an der Seite derselben

horizontal, wodurch das ganze Blatt ein krauses Ansehn erhalt; sie sind lanzetüinienförmig, ungleichseitig zugespitzt, 1— 1W lang und

1 » breit, auf der Oberfläche kahl und besonders auf ihrer vorstehenden Mittelrippe m i t l a n g e n , bleichen Stacheln besetzt, an jeder

Seite von 6— 7 schwächeren Nerven durchzogen, am Bande durch ähnliche Stacheln und durch Borsten bewimpert. Ihre Unterfläche

ist heller und von kurzen Haaren und Borsten rauhhaarig. Die Blüthe ist blattachselstindig und von zwei Scheiden bedeckt, von denen

die üufsere kurz, unvollständig und an der Spitze geöffnet ist. Die innere, rühenfürmige, Melange, fast holzige Scheide umschlicfst

vollständig den Blttthenstand und öffnet sich endlich am Bücken mit einem Längenspalt; innen ist sie gelb und glatt, aufsen grün und

mit borstenförmigen langen, bleichen Stacheln dicht besetzt Der ästige, hängende Kolben i s t l a n g , ruht auf einem eben so langen,

fingerdicken Stiele, der. auf seinem oberen Theile dicht m it gelben Borstenhaaren besetzt ist und an der Spitze im Kreise drei breite und

fleischige Schuppen trägt, welche die untersten Aeste der einlach verzweigten Aehre stützen. Die ■/,' langen, zerstreut stehenden Aeste

sind m it einem gelblichen, ldeienartigen Ueberzuge versehen. Die diklinischen, kahlen Blumen sitzen auf demselben Blüthenkolben, von

kleinen warzenförmigen Deckblättern gestützt, und bedecken ganz dicht überall die Blüthenstiele. Sehr viele männliche Blumen sind

mit wenigen gleich greisen weiblichen vermischt. Der Kelch der männlichen Blumen ist klein, häutig und dreitheilig. D ie Zipfel des

Saumes sind linienföimig und zugespitzt. Die fleischige Blumenkrona ist glockenförmig und dreispaltig. D ie spitz dreieckigen Lappen haben

eine klappige Knospenloge. Sechs Staubgelülse Bind im Schlunde eingefügt, von denen drei mit den Zipfeln des Kronensaumes abwechseln.

Die pfriemenförmigen Staubfäden sind an der Basis verbreitert und an der Spitze einwärts gebogen. Die Staubbeutel sind länglich,

öffiien sich mit zwei Längenspalten und sind dem Faden beweglich angeheftet. Ein verkümmerter Fruchtknoten findet sich im Mittel-

. punkte der Blume, mit drei greisen Narben versehen. Der K elch der weiblichen Blume ist umenförmig, fleischig, mit häutigem abgestutzten

Saume, welcher drei kleine Zähne trägt. D ie fleischige, rührige Blumenkrone ist doppelt so lnng als der K e lch, und hat einen

zusammengezogenen dreizähnigen Saum. Die Zähne sind lanzettförmig, abgestumpft. Das Bohr trägt innen an seiner Basis einen

häutigen sechszähnigen Bing, dessen linienfömige freie Zähne zugespitzt sind; der Fruchtknoten hat die Länge der Blumenkronc; er

ist eiförmig, drcifächrig und enthält in jedem Fache eine Saamenkuospe; er endet in drei starke auf der inneren Seite drüsige und zusammenneigende

Narben. Die fast kugelige und schwarz gefärbte Steinbeere hat die Grüfsc einer Haselnufs. An der Basis ist sie von

den Blumenhüllen umgeben. Der mittlere Theil des Fruchtblattes besteht aus einem säuerlichen Fleische; der innere ist knochig und

am Scheitel dreilöcherig.

Diese Art ist der G. t e u e r e E rst. (Linnaea 1857) sehr ähnlich, deren Stacheln jedoch stark breitgedrückt, während diejenigen

dieser Art fest stielrund sind. Der Blumenstiel der G. t e n e r a ist m it w enigen breitgedrückten Stacheln besetzt, derjenige der G. Gra-

n a t e n s is durch gedrängtstehende Borstenhaare rauh; die männliche Blumenkrone ist bei der G. te n e r a fast dreiblättrig, bei der

G. G r a n a t e n s is verwachsenblättrig urnenförmig.

Auch der G. (B a c t r is Mart.) s e t o s a ist die G. G r a n a t e n s is im Habitus ähnlich; durch die nicht behaarten Blattstiele so wie

durch die Behaarung der unteren Blattfläche und durch die kahle Blumenkrone unterscheidet sie sich von derselben.

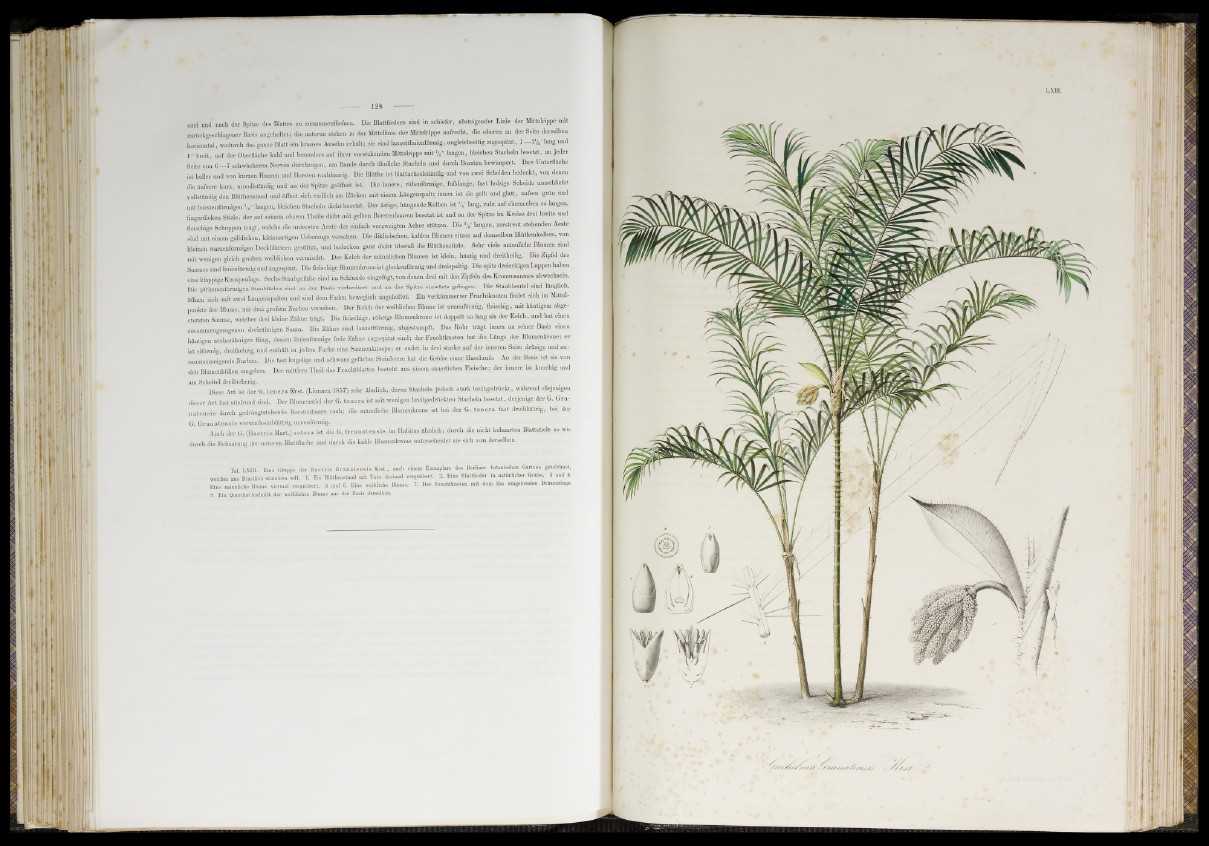

Taf. LXIII. Eine Gruppe der B a c t r i a G r a n a t e n s i s E r s t ., nach einem Eiem p la re des Berliner botanischen Gartens gezeichnet,

weiches ans Brasilien stammen soll. 1. Ein Blfithonstand m it T u te dreimal ve rg rö ß ert. 2. Eine Blattfieder in na tü rlich e r Größe. 3 an d d.

Eine männliche Blume viermal vergrößert- 5 und 6. Eine weibliche Blnme. 7 . Der Fruchtknoten m it dem ih n angeh en d en Drüacnriagc.

8. Ein Querdurehschnitt d e r weiblichen Blume aus der Basis derselben.