welches in verschiedenen, zumeist deutschen Museen niedergelegt ist, durchzuarbeiten, wenn dieses

auch zum grossen Teil für feinere Untersuchungen wenig geeignet ist. Dementsprechend beabsichtige

ich weniger, anatomische Untersuchungen über den Bau der Poriferen mitzuteilen, als in systematischer

und faunistischer Hinsicht unsere spongologischen Kentnisse zu bereichern und die anatomischen Verhältnisse

nur insoweit zu berühren, als sie für die Systematik von Wichtigkeit sind.

Zunächst will ich die mir zur Untersuchung übergebenen Sammlungen im einzelnen beschreiben

und erst dann, wenn das ganze Material gesichtet und durchgearbeitet sein wird, die Ergebnisse

für die Systematik und Faunistik zusammenstellen, falls das weitere Material dafür geeignet

ist, auch die wichtigsten anatomischen Befunde darlegen.

Im einzelnen die Namen der Sammler und die Orte schon jetzt zu nennen, erscheint mir

nicht zweckmässig, da sich darin möglicherweise einiges ändern kann. Jedenfalls sind die japanische

Sammlung, deren Bearbeitung in diesem Hefte in der ersten Hälfte vorliegt, und diejenige von der

in faunistischer Hinsicht so interessanten Westküste Südamerikas bei weitem die bedeutendsten.

Bei der Benutzung der Litteratur habe ich den Wert guter Abbildungen, welche auf den

ersten Blick zeigen, was die Beschreibungen meistens nur recht unvollkommen zur Kenntnis bringen,

schätzen gelernt und habe daher soweit als möglich die Spongien im ganzen gezeichnet oder photographiert

und die charakteristischen Nadelformen, wenn auch nur in Umrissen, dargestellt.

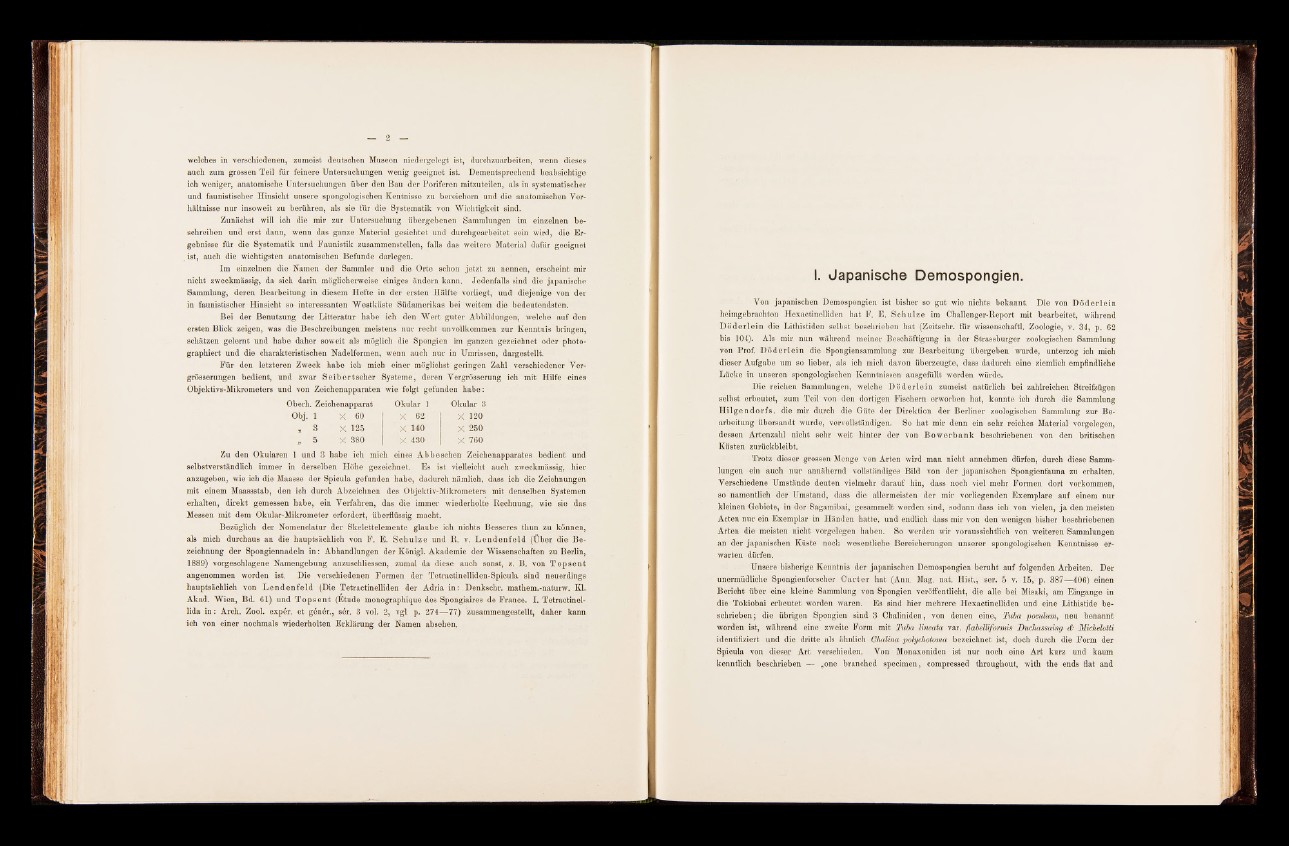

Für den letzteren Zweck habe ich mich einer möglichst geringen Zahl verschiedener Ver-

grösserungen bedient, und zwar Seibertscher Systeme, deren Vergrösserung ich mit Hilfe eines

Objektivs-Mikrometers und von Zeichenapparaten wie folgt gefunden habe:

Oberh. Zeichenapparat Okular 1 Okular 3

Obj. 1 X 60

j) 3 X 125

„ 5 X 380

X. 62

;X 140

X 430

X 120

X 250

X 760

Zu den Okularen 1 und 3 habe ich mich eines Abbeschen Zeichenapparates bedient und

selbstverständlich immer in derselben Höhe gezeichnet. Es ist vielleicht auch zweckmässig, hier

anzugeben, wie ich die Maasse der Spicula gefunden habe, dadurch nämlich, dass ich die Zeichnungen

mit einem Maassstab, den ich durch Abzeichnen des Objektiv-Mikrometers mit denselben Systemen

erhalten, direkt gemessen habe, ein Verfahren, das die immer wiederholte Rechnung, wie sie das

Messen mit dem Okular-Mikrometer erfordert, überflüssig macht.

Bezüglich der Nomenclatur der Skelettelemente glaube ich nichts Besseres thun zu können,

als mich durchaus an die hauptsächlich von F. E. Schulze und R. v. Lendenfeld (Über die Bezeichnung

der Spongiennadeln in : Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

1889) vorgeschlagene Namengebung anzuschliessen, zumal da diese auch sonst, z. B. von Top sent

angenommen worden ist. Die verschiedenen Formen der Tetractinelliden-Spicula sind neuerdings

hauptsächlich von Lendenfeld (Die Tetractinelliden der Adria in: Denkschr. mathem.-naturw. Kl.

Akad. Wien, Bd. 61) und Top sent (Étude monographique des Spongiaires de France. I. Tetractinel-

lida in : Arch. Zool. expér. et génér., sér. 3 vol. 2, vgl. p. 274—77) zusammengestellt, daher kann

ich von einer nochmals wiederholten Erklärung der Namen absehen.

I. Japanische Demospongien.

Von japanischen Demospongien ist bisher so gut wie nichts bekannt. Die von Döderlein

heimgebrachten Hexactinelliden hat F. E. Schulze im Challenger-Report mit bearbeitet, während

Döderlein die Lithistiden selbst beschrieben hat (Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie, v. 34, p. 62

bis 104). Als mir nun während meiner Beschäftigung in der Strassburger zoologischen Sammlung

von Prof. Döderlein die Spongiensammlung zur Bearbeitung übergeben wurde, unterzog ich mich

dieser Aufgabe um so lieber, als ich mich davon überzeugte, dass dadurch eine ziemlich empfindliche

Lücke in unseren spongologischen Kenntnissen ausgefüllt werden würde.

Die reichen Sammlungen, welche Döderlein zumeist natürlich bei zahlreichen Streifzügen

selbst erbeutet, zum Teil von den dortigen Fischern erworben hat, konnte ich durch die Sammlung

Hilgendorfs, die mir durch die Güte der Direktion der Berliner zoologischen Sammlung zur Bearbeitung

übersandt wurde, vervollständigen. So hat mir denn ein sehr reiches Material Vorgelegen,

dessen Artenzahl nicht sehr weit hinter der von Bo wer bank beschriebenen von den britischen

Küsten zurüokbleibt.

Trotz dieser grossen Menge von Arten wird man nicht annehmen dürfen, durch diese Sammlungen

ein auch nur annähernd vollständiges Bild von der japanischen Spongienfauna zu erhalten.

Verschiedene Umstände deuten vielmehr darauf hin, dass noch viel mehr Formen dort Vorkommen,

so namentlich der Umstand, dass die allermeisten der mir vorliegenden Exemplare auf einem nur

kleinen Gebiete, in der Sagamibai, gesammelt worden sind, sodann dass ich von vielen, ja den meisten

Arten nur ein Exemplar in Händen hatte, und endlich dass mir von den wenigen bisher beschriebenen

Arten die meisten nicht Vorgelegen haben. So werden wir voraussichtlich von weiteren Sammlungen

an der japanischen Küste noch wesentliche Bereicherungen unserer spongologischen Kenntnisse erwarten

dürfen.

Unsere bisherige Kenntnis der japanischen Demospongien beruht auf folgenden Arbeiten. Der

unermüdliche Spongienforscher Carter hat (Ann. Mag. nat. Hist., ser. 5 v. 15, p. 387—406) einen

Bericht über eine kleine Sammlung von Spongien veröffentlicht, die alle bei Misaki, am Eingänge in

die Tokiobai erbeutet worden waren. Es sind hier mehrere Hexactinelliden und eine Lithistide beschrieben;

die übrigen Spongien sind 3 Chaliniden, von denen eine, Tuba poculum, neu benannt

worden ist, während eine zweite Form mit Tuba lineata var. flabelliformis Duchassaing & Michelotti

identifiziert und die dritte als ähnlich Chalina polychotoma bezeichnet ist, doch durch die Form der

Spicula von dieser Art verschieden. Von Monaxoniden ist nur noch eine Art kurz und kaum

kenntlich beschrieben —r „one branched specimen, compressed throughout, with the ends flat and