mittels amöboider Bewegungen, die den Zellen des Mesoderms in ausgiebigem Maasse eigen sind. Die

Zellen .des inneren Blattes (ec') sind da, wo sie das Ei berühren, von einander gewichen und haben

sich innig dem Ei angefügt, als ob sie es gleichfalls umhüllen wollten.

In Fig. 91—95, Taf. IV, ist das Ei vierzellig. Das Oöcium ist bedeutend gewachsen,

namentlich das äussere Blatt ist plasmareicher geworden; nur im Umkreise des Eies hat es die Form

des früheren Plattenepithels bewahrt, gegen den Hals des Oöciums hin werden die Zellen dicker, fast

kubisch. Es ist, als habe das Oöcium durch die Verbindung mit dem Ei neue Lebensimpulse

gewonnen, etwa wie bei den phanerogamen Pflanzen durch die Befruchtung des Eies auch die Samenknospe

zu weiterer Entwickelung angeregt wird. Die Einstülpungsöffnung, durch welche das Lumen

des Oöciums mit der Aussenwelt communicirte, hat sich geschlossen.

Ein 16-zelliges Embryonalstadium enthält Fig. 101, wo das Oöcium noch mehr verlängert,

sein äusseres Blatt noch stärker entwickelt ist. Das innere Blatt hat sich vom Ectoderm der Leibeswand

abgeschnürt und zwischenein sind Muskelbildungen aufgetreten.

In Fig. 114, Taf. V, ist ein typisches Blastul astadium nebst dem zugehörigen Oöcium wiedergegeben.

Die Zellen des äusseren Blattes des letzteren sind sämtlich cylindrisch, auch in der Umgebung

_des Embryo, wo sich das Plattenepithel länger behauptet hatte* Das innere Blatt hat mit

dem äusseren nicht gleichen Schritt gehalten, seine Zellen sind schmächtiger, weniger gut genährt,

im Umkreise des Embryo fehlen sie gänzlich.

Im weiteren Verlauf der Entwickelung atrophirt das innere Blatt des Oöciums bis. zum völligen

Schwunde. Um so kräftiger bleibt das äussere, das, der Ausdehnung des Embryo entsprechend, zu

wachsen fortfährt. Endlich, etwa im Stadium der Fig. 124 auf Taf. VI, erreicht es den Höhepunkt

seiner Entwickelung. Von da an folgt es nur passiv dem Wachsthum des Embryo, seine Zellen platten

sich ab und verlieren an Dicke, was sie an Fläche gewinnen. Das ganze Oöcium wird membranös,

und es bleibt so bis zum Abschluss der Embryonalentwickelung (Taf. VII, Fig. 141). Die Larve

gelangt durch eine Öffnung, die an der Stelle, wo sich ursprünglich die Einstülpungsöffhung des Oöciums

befand, von neuem durchblicht, ins Freie, und das leer gewordene Oöcium geht rasch der völligen

Auflösung entgegen.

So viel einstweilen über den Entwickelungsgang und die Function des Oöciums. Das Oöcium

ist eine modificirte Knospe, welche auf einem frühen Stadium mit einem Ei sich verbindet, dasselbe

umwächst und unter vorzugsweiser Betheiligung ihres äusseren Blattes, bei allmählicher Rückbildung

des inneren, einen Ute rus darstellt, der den Embryo bis zu dessen Geburt umhüllt und endlich den

Geburtsact selber vermittelt.

Noch eines Umstandes, der für die Knospennatur des Oöciums spricht, muss hier gedacht

werden. Wie ich in meinen „Untersuchungen“ (’90, S. 40) mi tgetheilt habe, kommt es bei Plumatella

fungosa zuweilen vor, dass zwischen Mutter- und Tochterknospe, bald nachdem sie sich von einander

getrennt haben, eine S ch e id ew an d auftritt, welche eine in die Leibeshöhle vordringende Querfalte

des Mesoderms darstellt. Ich verglich diese Scheidewand den Septen von Cristatella, von denen ich

gezeigt hatte, dass sie als unvollständig entwickelte Cystidtheile zu deuten seien. Besonders häufig

treten nun solche Septen oberhalb der Oöcien auf, zwischen diesen und den übergeordneten Poly-

piden (A), und ich betonte bereits in der früheren Arbeit (’90, Taf. III, Fig. 56, Erklärung), dass

mit dem Wachsthum des Oöciums sich auch das Septum vergrössere und dass ich auch hier die Septen-

bildung als eine unterdrückte Cystidbildung auffasse. Ich brauche nicht zu versichern, dass ich diese

Auffassung noch jetzt für zutreffend halte, ja dass ich darin eine wichtige Stütze für meine Auffassung

des Oöciums selbst sehe: Von dem ehemaligen Polypocystid ist nicht bloss das Polypid, sondern

auch das Cystid erkennbar geblieben, in einer Form, die wir bei den gewöhnlichen Knospen von

Plumatella nur ausnahmsweise beobachten, die aber bei anderen Phylactolämen die Regel bildet.

Man findet das Septum, welches erst auf den späteren Stadien der Oöciumentwickelung sichtbar

wifd — auch darin herrscht Übereinstimmung mit der Cystidbildung —, auf Taf. VI in Fig. 124

und 129, >auf Taf. VII in Fig. 131, 133, 139 und 141 bei .s dargestellt.

Die Art und Weise, wie sich das Ei am Oöcium befestigt, wird nun durch einen Umstand,

den wir bisher nicht erwähnt haben, noch besonders beleuchtet. Es kommt nämlich vor, dass die

freien Enden des Oöciums und des Ovariums auch a u f sp ä te r en S tu fe n der Em b r y o n a lb ild u n g

in u nm itte lb a r em Z u sammenhan g stehen. Nicht immer wird das mit dem Oöcium verwachsende

Ei sogleich vom Ovarium getrennt, das Ei kann vielmehr im Ovarium verbleiben, und selbst wenn es

ganz vom Oöcium umschlossen ist, kann zwischen dem äusseren Blatte des letzteren und dem Epithel

des Ovariums ein fester Zusammenhang bestehen.

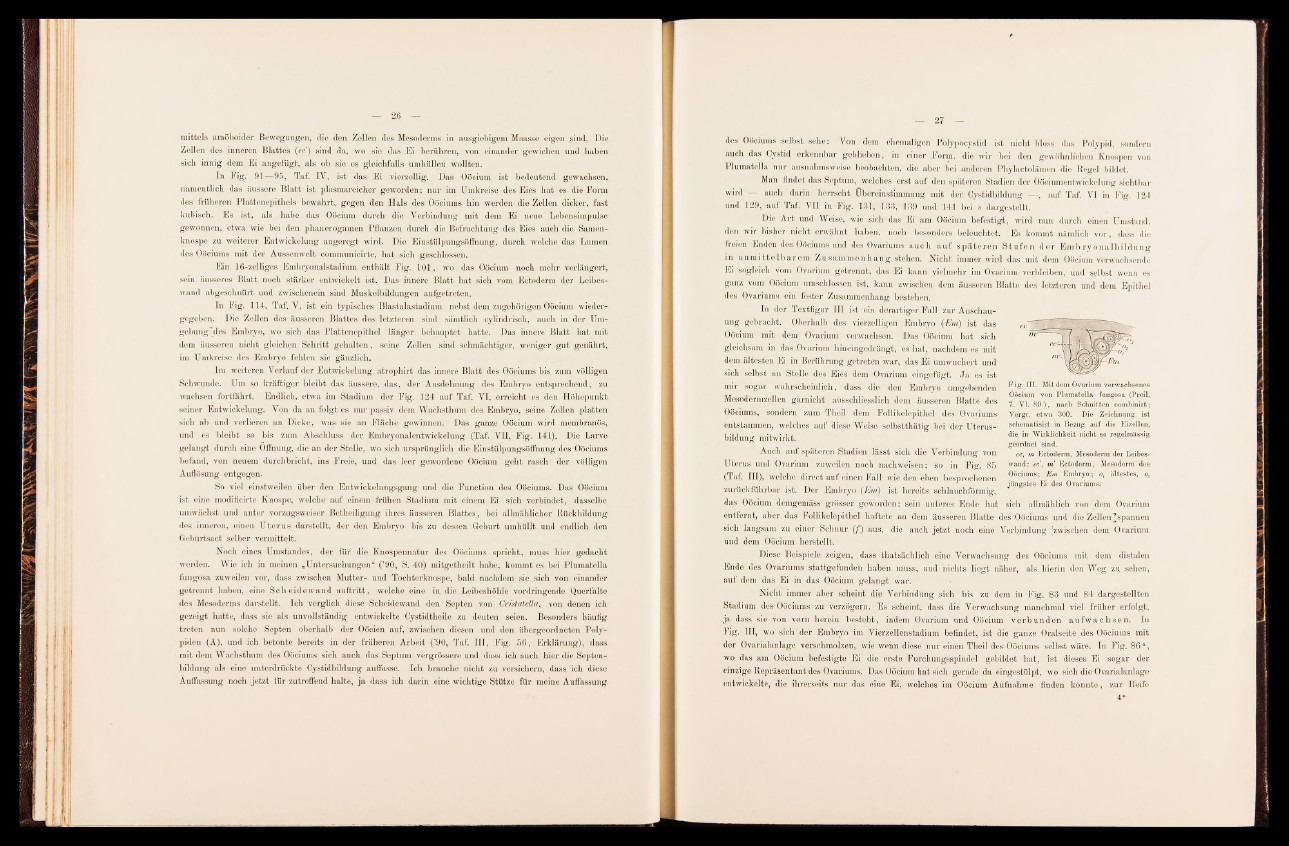

In der Textfigur III ist ein derartiger Fall zur Anschau-

ung gebracht. Oberhalb des vierzelligen Embryo (Em) ist das

Oöcium mit dem Ovarium verwachsen. Das Oöcium hat sich

gleichsam in das Ovarium hineingedrängt, es hat, nachdem es mit

dem ältesten Ei in Berührung getreten war, das Ei umwuchert und

sich selbst an Stelle des Eies dem Ovarium eingefügt. Ja es ist

mir sogar wahrscheinlich, dass die den Embryo umgebenden

Mesodermzellen garnicht ausschliesslich dem äusseren Blatte des

Oöciums, sondern zum Theil dem Follikelepithel des Ovariums

entstammen, welches auf diese Weise selbstthätig bei der Uterusbildung

mitwirkt.

Auch auf späteren Stadien lässt sich die Verbindung von

Oöcium von Plumatella fungosa (Preil,

7. VI. 89.), nach Schnitten combinirt;

Vergv. etwa 300. Die Zeichnung ist

schematisirt in Bezug auf die Eizellen,

die in Wirklichkeit nicht so regelmässig

geordnet sind.

ec, m Ectoderm, Mesoderm der Leibeswand;

Uterus und Ovarium zuweilen noch nachweisen; so in Fig. 85

(Taf. III), welche direct auf einen Fall wie den eben besprochenen

zurückführbar ist. Der Embryo (Em) ist bereits schlauchförmig,

das Oöcium demgemäss grösser geworden; sein unteres Ende hat sich allmählich von dem Ovarium

entfernt, aber das Follikelepithel haftete an dem äusseren Blatte des Oöciums und die Zellen'*spannen

sich langsam zu einer Schnur (f) aus, die auch jetzt noch eine Verbindung 'zwischen dem Ovarium

und dem Oöcium herstellt.

ec', ' m Ectoderm, Mesoderm des

Oöciums; Em Embryo; o, ältestes, o3

jüngstes Ei des Ovariums.

Diese Beispiele zeigen, dass thatsächlich eine Verwachsung des Oöciums mit dem distalen

Ende des Ovariums stattgefunden haben muss, und nichts liegt näher, als hierin den Weg zu sehen,

auf dem das Ei in das Oöcium gelangt war.

Nicht immer aber scheint die Verbindung sich bis zu dem in Fig. 83 und 84 dargestellten

Stadium des Oöciums zu verzögern. Es scheint, dass die Verwachsung manchmal viel früher erfolgt,

ja dass sie von vorn herein besteht, indem Ovarium und Oöcium v erb und en a u fw a c h s e n . In

Fig. III, wo sich der Embryo im Vierzellenstadium befindet, ist die ganze Oralseite des Oöciums mit

der Ovarialanlage verschmolzen, wie wenn diese nur einen Theil des Oöciums selbst wäre. In Fig. 86a,

wo das am Oöcium befestigte Ei die erste Furchungsspindel gebildet hat, ist dieses Ei sogar der

einzige Repräsentant des Ovariums. Das Oöcium hat sich gerade da eingestülpt, wo sich die Ovarialanlage

entwickelte, die ihrerseits nur das eine Ei, welches im Oöcium Aufnahme finden konnte, zur Reife

4*