Es ist Thatsache, dass in der Regel ein g rösser T h e il der P o lyp id e -e in e s trä ch tig en

Stock es im Absterben begriffen ist. Nitsche (’72, S. 469) hat dies durch das Raumbedürfnis der

Embryonen erklären wollen: Der heranwachsende Embryo soll auf das Nachbarpolypid einen Druck

ausüben und so den Tod desselben berbeiführen. Mir scheint, dass dergleichen mechanische Ursachen

hier kaum von Bedeutung sind. Weder habe ich mich je von einem Raummangel im Umkreise der

Embryonen überzeugen können, noch ist es verständlich, wie dadurch das Absterben der Polypide

bewirkt werden sollte, da dieses in eingezogen em Zustande erfolgt, während das lebende Thier, das

seine Tentakelkrone hervorstreckt, einen ungleich geringeren Theil des Cystides beschlagnahmt. Auch

dass die Polypide so häufig erhalten bleiben, obwohl die räumlichen Verhältnisse im Allgemeinen

dieselben sind, giebt zu denken. Endlich ist zu betonen, dass zur Zeit, wo im Oöcium die Embryonalentwickelung

beginnt, der betreffende Mutterpolyp schon erwachsen ist,' dass also bei streitenden

Interessen nicht dieser, sondern der Embryo erdrückt werden würde.

In Wirklichkeit ist das Absterben der Polypide nur die Folge eines allgemeinen Absterbens

der Kolonie, welche von der in ihr keimenden Brut gleichsam verzehrt wird. Je mehr die Embryonen

an Umfang und Zahl zunehmen, je grösser die Menge der ausschlüpfenden Larven wird, um so grösser

wird auch die relative Häufigkeit der entartenden Polypide, und wenn die geschlechtliche Production

anscheinend ihren Gipfel erreicht hat, zeigen sich an dem mütterlichen Organismus die Spuren eines

allgemeinen Verfalls. Grosse Stücke der Kolonie beginnen sich zu verfärben und abzulösen, und an

Orten, wo noch vor Kurzem eine üppige Fauna gelebt hatte, finden sich dann neben den jungbn

Stöckchen nur kümmerliche Reste der älteren.

Wie erklärt sich dieses plötzliche Absterben, das mit der Entwickelung der Larven g l augenscheinlich

zusammenhängt? Der-Ümstand, dass die degenerirenden Polypide ganz in das Innere des'

Stockes verlegt werden lind hier in verhältnismässig kurzer Zeit bis zur ^Unkenntlichkeit .zusammen-

schrumpfen, lässt vermutheil, dass ihre Substanz für den Stock selber von Wichtigkeit ist und gewisser-

massen eine Umschmelzung erfährt, durch die sie für andere Zwecke brauchbar gemacht werden soll.

So seltsam das scheint, so findet doch ohne Zweifel Ähnliches bei den Gymnolämen statt, wo in engem _

Anschluss an die zu „braunen Körpern“ entartenden älteren Polypide mannigfaltige Neubildungen

auftreten. Ich selbst habe das bei der Süsswasserform Paludicclla beobachtet, die ich Monate lang

in fast reinem Wasser erhalten konnte: Trotz des Mangels an Nahrung wuchs und knospte der

Stock, indem die fertigen Polypide allmählich abstarben und in der Leibeshöhle so zu sagen verdaut

wurden, 'wodurch immer von neuem die nothweiidigen Nährstoffe gewonnen wurden. Das ging so

weit, dass die Polypide schliesslich nicht mehr zur vollen Entfaltung gelangten, sondern schon halberwachsen

der Entartung anheimfielen; gleich als ob an den Knospungspunkten ein Zug auf die

im Organismus aufgehäuften Stoffe gewirkt hätte, dem dieselben um so weniger Widerstand leisten

konnten, je älter die betroffenen Theile waren.

Wie hier die Entwickelung der Knospen, so wird auch die Bildung der Geschlechtsproducte,

und bei lebendiggebärenden Formen sehr allgemein die Aufzucht der Embryonen, durch den Zerfall

älterer Individuen unterstützt. Das Letztere dürfte nun auch bei Plumatella zutreffen, wo schon

Nitsche (’72, S. 470) aus morphologischen Gründen die degenerirenden Polypide den „braunen Körpern“

verglichen hat. Der Stock wird die Ansprüche der heranwachsenden Larven nur bis zu einem gewissen

Stadium im Wege der gewöhnlichen Nahrungsaufnahme befriedigen können. Von da ab wird er die

alten Bestände angreifen, indem er ein Glied nach dem ändern zu Gunsten der Brut opfert. Vermöge

des seltsamen Vorrechts, welches der Embryo im Mutterleibe geniesst, zehren die jüngeren Organismen

den älteren auf, der so mit dem eigenen Leben das der Nachkommen bezahlt.

Dasselbe Verhältnis tritt uns im Kleinen und fast schematisch vereinfacht bei manchen Eiern

entgegen, die sich nur mit Hülfe von Nährzellen entwickeln. Anfangs ist die Nährzelle noch im Stande,

sowohl sich selbst als das Ei ausreichend zu versorgen; dann aber überwiegen die Ausgaben immer mehr

und die Nährzelle deckt den Mangel in der Weise, dass sie ihr eigenes Plasma der Eizelle zum Opfer

bringt; ein Vorgang, den ich in meiner Abhandlung über Ophryotrocha ('93a, S. 197—203) ausführlich

dargelegt habe.

15. Die Larve.

Von dem Augenblick der Geburt bis zu ihrer endgültigen

Niederlassung schwimmt die Larve lebhaft umher,- hie und da,

wenn sie auf einen Fremdkörper stösst, anhaltend, und augenscheinlich

bemüht, einen zur Festsetzung geeigneten Ort ausfindig

zu machen. Sie bewegt sich meist geradlinig, den hinteren Pol

voran, die Mündung nach hinten gekehrt, und unter Linksdrehung

der Hauptaxe (vom Beobachter aus gerechnet). Diese

Bewegung kann jedoch willkürlich modificirt werden, indem nicht

nur ein Stillstand, sondern auch eine Umkehr erfolgen oder eine

Änderung des Verhältnisses zwischen fortschreitender und drehender

Bewegung eintreten kann; so sieht man zuweilen einzelne

Larven ermüdet am Boden liegen, andere mit senkrecht gestellter

Axe im Wasser kreiseln, um dann wieder schleunig ihren Weg

fortzusetzen.

Das Schwimmvermögen kommt auf Rechnung des Ci lienk

le id es, das die ganze Aussenseite der Larve bis zur Cystid-

mündung bedeckt. Die längsten Cilien befinden sich auf der

Scheitelplatte des hinteren Poles, von wo der Cilienschlag anscheinend

dirigirt wird. Die Wimpern wirken wie kleine Ruder,

welche die Larve in der Richtung des Scheitels vorwärts schieben;

sie arbeiten jedoch nicht alle zu gleicher Zeit, sondern gruppenweise

und in bestimmtem Rythmus. Von der Scheitelplatte

schreitet die Erregung in meridionalen Längslinien fort, wodurch

eine Streifung entsteht, die sowohl bei lebenden als auch bei

plötzlich getöteten Individuen, hier besonders auf Querschnitten,

ins Auge fällt. Betrachtet man die Larve von der Mündung, so

zeigt sich ausserdem, dass die Erregungswelle von links nach

rechts fortrückt, also der Axendrehung entgegengesetzt ist.

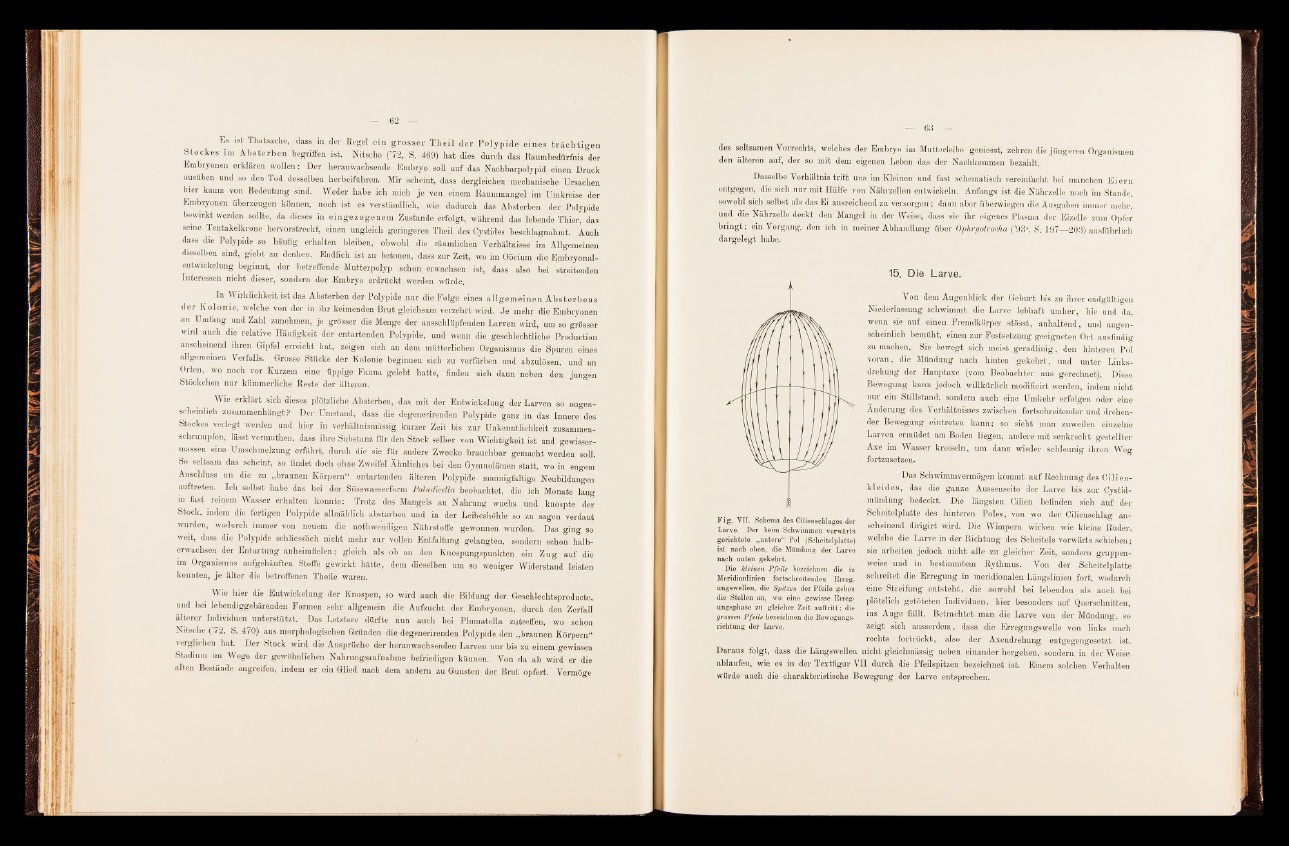

F ig . VIT. Schema des Cilienschlages der

Larve. Der beim Schwimmen vorwärts

gerichtete „untere“ Pol (Scheitelplatte)

ist nach oben, die Mündung der Larve

nach unten gekehrt.

Die kleinen Pfeile bezeichnen die in

Meridianlinien fortschreitenden Erregungswellen,

die Spitzen der Pfeile geben

die Stellen an, wo eine gewisse Erregungsphase

zu gleicher Zeit auftritt; die

grossen Pfeile bezeichnen die Bewegungsrichtung

der Larve.

Daraus folgt, dass die Längswellen nicht gleichmässig neben einander hergehen, sondern in der Weise

ablaufen, wie es in der Textfigur VII durch die Pfeilspitzen bezeichnet ist. Einem solchen Verhalten

würde auch die charakteristische Bewegung der Larve entsprechen.