Die Stelle des hinteren Poles, welche soeben „Sche ite lp

la t t e “ genannt wurde, ist jetzt in der Regel durch eine

Verdickung gekennzeichnet (Taf. VIII, Fig. 144 und 145).

Wie ich 1890 (S. 119) angab, ist hier zwischen den beiden

Blättern der Leibeswand ein kräftig entwickeltes fibrilläres

Gewebe eingeschaltet, welches der Tunica muscularis anzugehören

scheint. Trotz der Bedenken Kraepelin’s (’92, S. 25)

habe ich mich von der Richtigkeit dieser Deutung nur noch

mehr überzeugt. Nicht bloss das rasche Abschwellen jener

Schicht während der Festsetzung spricht für die Muskelnatur,

sondern auch der Umstand, dass bei der frei schwimmenden

Larve statt der Verdickung zuweilen eine ebenso auffällige

Verdünnung ein tritt (Fig. 143), was nur durch die Thätigkeit

reichlich vorhandener Muskeln erklärbar ist. Ob auch nervöse

Elemente Vorkommen, die eine Art Centralorgan für die

Wimperbewegung darstellen, kann ich auch jetzt nur als Ver-

muthung äussern.

In einem früheren Kapitel (S. 61) wurde bereits erwähnt,

dass die G rö sse der L a rv en in ungewöhnlichem

Grade variirt, und zwar auch bei Nachkommen ein und desselben

Stockes und unter Absehung von .allen Abnormitäten, d. h.

solchen Larven, die mehr oder weniger als zwei ausgebildete

Polypide besitzen. Unter den Larven, die ich aus einigen

typisch fungoiden Stöcken erhielt, welche Ende Juni 1896 in

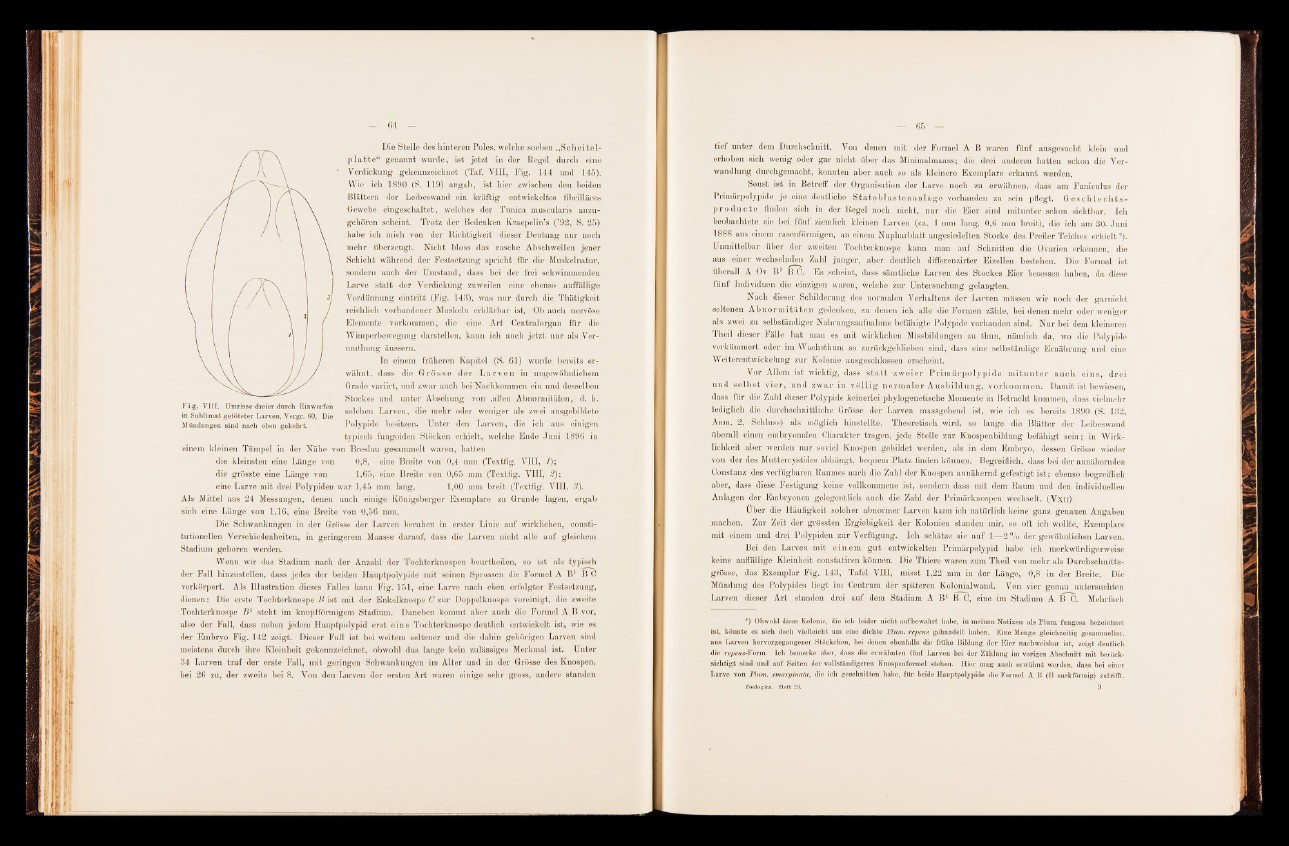

F i g. VIII. Umrisse dreier durch Eimverfeh

in Sublimat getöteter Larven, Vergr. 60. Die

Mündungen sind nach oben gekehrt.

einem kleinen Tümpel in der Nähe von Breslau gesammelt waren, hatten

die kleinsten eine Länge von 0,8, eine Breite von 0,4 mm (Textfig. VIU, 1);

die grösste eine Länge von 1,65, eine Breite von 0,65 mm (Textfig. VIII, 5);

eine Larve mit drei Polypiden war 1,45 mm lang, 1,00 mm breit (Textfig. VIII, 3).

Als Mittel aus 24 Messungen, denen auch einige Königsberger Exemplare zu Grunde lagen, ergab

sich eine Länge von 1,16, eine Breite von 0,56 min.

Die Schwankungen in der Grösse der Larven beruhen in erster Linie auf wirklichen, constitutioneilen

Verschiedenheiten, in geringerem Maasse darauf, dass die Larven nicht alle auf gleichem

Stadium geboren werden.

Wenn wir das Stadium nach der Anzahl der Tochterknospen beurtheilen, so ist als typisch

der Fall hinzustellen, dass jedes der beiden Hauptpolypide mit seinen Sprossen die Formel A B 1 BC

verkörpert. Als Illustration dieses Falles kann Fig. 151, eine Larve nach eben erfolgter Festsetzung,

dienen: Die erste Tochterknospe B ist mit der Enkelknospe C zur Doppelknospe vereinigt, die zweite

Tochterknospe B l steht im knopfförmigem Stadium. Daneben kommt aber auch die Formel A B vor,

also der Fall, dass neben jedem Hauptpolypid erst eine Tochterknospe deutlich entwickelt ist, wie es

der Embryo Fig. 142 zeigt. Dieser Fall ist bei weitem seltener und die dahin gehörigen Larven sind

meistens durch ihre Kleinheit gekennzeichnet, obwohl das lange kein zulässiges Merkmal ist. Unter

34 Larven traf der erste Fall, mit geringen Schwankungen im Alter und in der Grösse des Knospen,

bei 26 zu, der zweite bei 8. Von den Larven der ersten Art waren einige sehr gross, andere standen

tief unter dem Durchschnitt. Von denen mit der Formel A B waren fünf ausgesucht klein uud

erhoben sich wenig oder gar nicht über das Minimalmaass; die drei anderen hatten schon die Verwandlung

durchgemacht, konnten aber auch so als kleinere Exemplare erkannt werden.

Sonst ist in Betreff der Organisation der Larve noch zu erwähnen, dass am Funiculus der

Primärpolypide je eine deutliche S ta tob la sten an la g e vorhanden zu sein pflegt. G e s c h le c h t s -

p r o d u c t e finden sich in der Regel noch nicht, nur die Eier sind mitunter schon sichtbar. Ich

beobachtete sie bei fünf ziemlich kleinen Larven (ca. 1 mm lang, 0,6 mm breit), die ich am 30. Juni

1888 aus einem rasenförmigen, an einem Nupharblatt angesiedelten Stocke des Preiler Teiches erhielt*).

Unmittelbar über der zweiten Tochterknospe kann man auf Schnitten die Ovarien erkennen, die

aus einer wechselnden Zahl junger, aber deutlich differenzirter Eizellen bestehen. Die Formel ist

überall A Ov B1 B C. Es scheint, dass sämtliche Larven des Stockes Eier besessen haben, da diese

fünf Individuen die einzigen waren, welche zur Untersuchung gelangten.

Nach dieser Schilderung des normalen Verhaltens der Larven müssen wir noch der gamicht

seltenen Abnormitäten gedenken, zu denen ich alle die Formen zähle, bei denen mehr oder weniger

als zwei zu selbständiger Nahrungsaufnahme befähigte Polypide vorhanden sind. Nur bei dem kleineren

Theil dieser Fälle hat man es mit wirklichen Missbildungen zu thun, nämlich da, wo die Polypide

verkümmert oder im Wachsthum so zurückgeblieben sind, dass eine selbständige Ernährung und eine

Weiterentwickelung zur Kolonie ausgeschlossen erscheint.

Vor Allem ist wichtig, dass sta tt zweier Primärpolypide mitunter auch eins, drei

und s e lb st vier, und zwar in v ö llig normaler Ausbildung, Vorkommen. Damit ist bewiesen,

dass für die Zahl dieser Polypide keinerlei phylogenetische Momente in Betracht kommen, dass vielmehr

lediglich die durchschnittliche Grösse der Larven massgebend ist, wie ich es bereits 1890 (S. 132,

Anm. 2, Schluss) als möglich hinstellte. Theoretisch wird, so lange die Blätter der Leibes wand

überall einen embryonalen Charakter tragen, jede Stelle zur Ktiospenbildung befähigt sein; in Wirklichkeit

aber werden nur soviel Knospen gebildet werden, als in dem Embryo, dessen Grösse wieder

von der des Muttercystides abhängt, bequem Platz finden können. Begreiflich, dass bei der annähernden

Constanz des verfügbaren Raumes auch die Zahl der Knospen annähernd gefestigt is t; ebenso beo-reiflich

aber, dass diese Festigung keine vollkommene ist, sondern dass mit dem Raum und den individuellen

Anlagen der Embryonen gelegentlich auch die Zahl der Primärknospen wechselt. (Vxil)

Über die Häufigkeit solcher abnormer Larven kann ich natürlich keine ganz genauen Angaben

machen. Zur Zeit der grössten Ergiebigkeit der Kolonien standen mir, so oft ich wollte, Exemplare

mit einem und drei Polypiden zur Verfügung. Ich schätze sie auf 1— 2 ° /o der gewöhnlichen Larven.

Bei den Larven mit e inem gut entwickelten Primärpolypid habe ich merkwürdigerweise

keine auffällige Kleinheit constatiren können. Die Thiere waren zum Theil von mehr als Durchschnittsgrösse,

das Exemplar Fig. 143, Tafel VIII, misst 1,22 mm in der Länge, 0,8 in der Breite. Die

Mündung des Polypides liegt im Centrum der späteren Kolonialwand. Von vier genau untersuchten

Larven dieser Art standen drei auf dem Stadium A B1 B C, eine im Stadium ABC. Mehrfach

*) Obwohl diese Kolonie, die ich leider nicht aufbewahrt habe, in meinen Notizen als Plum. fungosa bezeichnet

ist, könnte es sich doch vielleicht um eine dichte Plum. repens gehandelt haben. Eine Menge gleichzeitig gesammelter,

aus Larven hervorgegangener Stöckchen, bei denen ebenfalls die frühe Bildung der Eier nachweisbar ist, zeigt deutlich

die repens-P orm. Ich bemerke aber, dass die erwähnten fünf Larven bei der Zählung im vorigen Abschnitt mit berücksichtigt

sind und auf Seiten der vollständigeren Knospenformel stehen. Hier mag auch erwähnt werden, dass bei einer

Larve von Plum. etnarginata, die ich geschnitten habe, für beide Hauptpolypide die Formel A B (B sackförmig) zutrifft.

Zoologlca. Heft 23. 9