gebracht bat. In diesem Falle liegt uns also ein Gebilde vor Augen, welches Ovarium und Oöcium

in einer Person ist; die das Ei umhüllenden Mesodermzellen sind echte Follikelzellen.

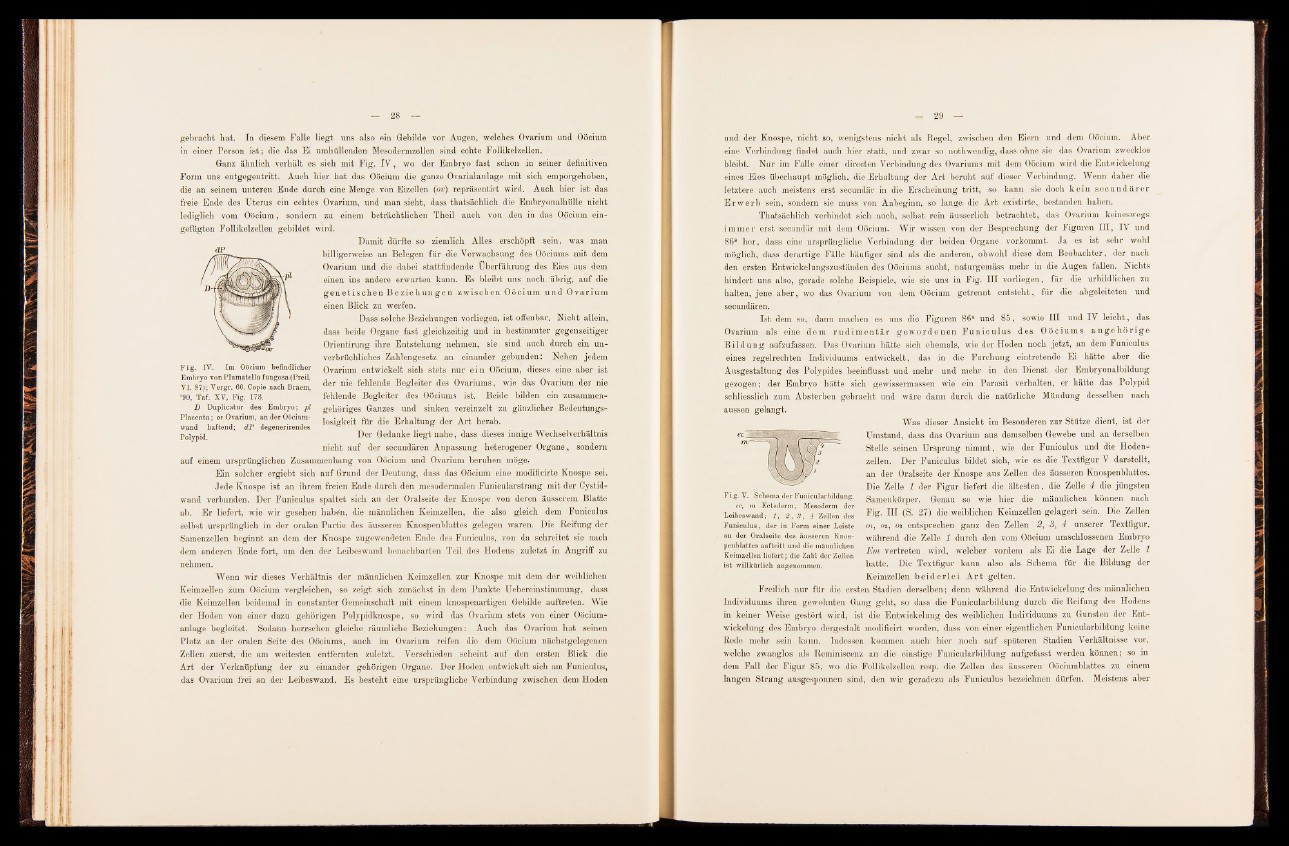

Ganz ähnlich verhält es sich mit Fig. IV , wo der Embryo fast schon in seiner definitiven

Form uns entgegentritt. Auch hier hat das Oöcium die ganze Ovarialanlage mit sich emporgehoben,

die an seinem unteren Ende durch eine Menge von Eizellen (ov) repräsentirt wird. Auch hier ist das

freie Ende des Uterus ein echtes Ovarium, und man sieht, dass thatsächlich die Embryonalhülle nicht

lediglich vom Oöcium, sondern zu einem beträchtlichen Theil auch von den in das Oöcium eingefügten

Follikelzellen gebildet wird.

Damit dürfte so ziemlich Alles erschöpft sein, was man

billigerweise an Belegen für die Verwachsung des Oöciums mit dem

Ovarium und die dabei stattfindende Überführung des Eies aus dem

einen ins andere erwarten kann. Es bleibt uns noch, übrig, auf die

g e n e t is c h e n B e z ie h u n g e n zw isch en Oöcium und Ovarium

einen Blick zu werfen.

Dass solche Beziehungen vorliegen, ist offenbar. Nicht allein,

dass beide Organe fast gleichzeitig und in bestimmter gegenseitiger

Orientirung ihre Entstehung nehmen, sie sind auch durch ein unverbrüchliches

Zahlengesetz an einander gebunden: Neben jedem

Ovarium entwickelt sich stets nur e in Oöcium, dieses eine aber ist

der nie fehlende Begleiter des Ovariums, wie das Ovarium der nie

fehlende Begleiter des Oöciums ist. Beide bilden ein zusammengehöriges

Ganzes und sinken vereinzelt zu gänzlicher Bedeutungslosigkeit

für die Erhaltung der Art herab.

Der Gedanke liegt nahe, dass dieses innige Wechselverhältnis

nicht auf der secundären Anpassung heterogener Organe, sondern

F i g. IV. Im Oöcium befindlicher

Embryo von Plumatella fungosa (Preil,

VJ. 87); Vergr. 60. Copie nach Braem,

’90, Taf. XV, Fig. 173.

D Duplicatur des Embryo; p l

Pla centa ; ov Ovarium, an der Oöcium-

wand haftend; dP degenerirendes

Polypid.

auf einem ursprünglichen Zusammenhang von Oöcium und Ovarium beruhen möge.

Ein solcher ergiebt sich auf Grund der Deutung, dass das Oöcium eine modificirte Knospe sei.

Jede Knospe ist an ihrem freien Ende durch den mesodermalen Funicularstrang mit der Cystid-

wand verbunden. Der Funiculus spaltet sich an der Oralseite der Knospe von deren äusserem Blatte

ab. Er liefert, wie wir gesehen haben, die männlichen Keimzellen, die also gleich dem Funiculus

selbst ursprünglich in der oralen Partie des äusseren Knospenblattes gelegen waren. Die Reifung der

Samenzellen beginnt an dem der Knospe zugewendeten Ende des Funiculus, von da schreitet sie nach

dem anderen Ende fort, um den der Leibeswand benachbarten Teil des Hodens zuletzt in Angriff zu

nehmen.

Wenn wir dieses Verhältnis der männlichen Keimzellen zur Knospe mit dem der weiblichen

Keimzellen zum Oöcium vergleichen, so zeigt sich zunächst in dem Punkte Uebereinstimmung, dass

die Keimzellen beidemal in constanter Gemeinschaft mit einem knospenartigen Gebilde auftreten. Wie

der Hoden von einer dazu gehörigen Polypidknospe, so wird das Ovarium stets von einer Oöciumanlage

begleitet. Sodann herrschen gleiche räumliche Beziehungen: Auch das Ovarium hat seinen

Platz an der oralen Seite des Oöciums, auch im Ovarium reifen die dem Oöcium nächstgelegenen

Zellen zuerst, die am weitesten entfernten zuletzt. Verschieden scheint auf den ersten Blick die

Art der Verknüpfung der zu einander gehörigen Organe. Der Hoden entwickelt sich am Funiculus,

das Ovarium frei an der Leibeswand. Es besteht eine ursprüngliche Verbindung zwischen dem Hoden

und der Knospe, nicht so, wenigstens nicht als Regel, zwischen den Eiern und dem Oöcium. Aber

eine Verbindung findet auch hier statt, und zwar so nothwendig, dass ohne sie das Ovarium zwecklos

bleibt. Nur im Falle einer directen Verbindung des Ovariums mit dem Oöcium wird die Entwickelung

eines Eies überhaupt möglich, die Erhaltung der Art beruht auf dieser Verbindung. Wenn daher die

letztere auch meistens erst secundär in die Erscheinung tritt, so kann sie doch k e in se cu n d ä r e r

E rw e rb sein, sondern sie muss von Anbeginn, so lange die Art existirte, bestanden haben.

Thatsächlich verbindet sich auch, selbst rein äusserlich betrachtet, das Ovarium keineswegs

imm er erst secundär mit dem Oöcium. Wir wissen von der Besprechung der Figuren HI, IV und

86a her, dass eine ursprüngliche Verbindung der beiden Organe vorkommt. Ja es ist sehr wohl

möglich, dass derartige Fälle häufiger sind als die anderen, obwohl diese dem Beobachter, der nach

den ersten Entwickelungszuständen des Oöciums sucht, naturgemäss mehr in die Augen fallen. Nichts

hindert uns also, gerade solche Beispiele, wie sie uns in Fig. III vorliegen, für die urbildlichen zu

halten, jene aber, wo das Ovarium von dem Oöcium getrennt entsteht, für die abgeleiteten und

secundären.

Ist dem so, dann machen es uns die Figuren 86a und 85, sowie HI und IV leicht, das

Ovarium als eine dem r u d im en tä r g ew o rd en en F u n ic u lu s des O ö c ium s a n g e h ö r ig e

B ild u n g aufzufassen. Das Ovarium hätte sich ehemals, wie der Hoden noch jetzt, an dem Funiculus

eines regelrechten Individuums entwickelt, das in die Furchung eintretende Ei hätte aber die

Ausgestaltung des Polypides beeinflusst und mehr und mehr in den Dienst der Embryonalbildung

gezogen; der Embryo hätte sich gewissermassen wie ein Parasit verhalten, er hätte das Polypid

schliesslich zum Absterben gebracht und wäre dann durch die natürliche Mündung desselben nach

aussen gelangt.

Was dieser Ansicht im Besonderen zur Stütze dient, ist der

Umstand, dass das Ovarium aus demselben Gewebe und an derselben

Stelle seinen Ursprung nimmt, wie der Funiculus und die Hodenzellen.

Der Funiculus bildet sich, wie es die Textfigur V darstellt,

an der Oralseite der Knospe aus Zellen des äusseren Knospenblattes.

Die Zelle 1 der Figur liefert die ältesten, die Zelle 4 die jüngsten

Samenkörper. Genau so wie hier die männlichen können nach

Fig. III (S. 27) die weiblichen Keimzellen gelagert sein. Die Zellen

oi, 02, 03 entsprechen ganz den Zellen 2, 3, 4 unserer Textfigur,

während die Zelle 1 durch den vom Oöcium umschlossenen Embryo

Em vertreten wird, welcher vordem als Ei die Lage der Zelle 1

hatte. Die Textfigur kann also als Schema für die Bildung der

Keimzellen b e id e r le i A r t gelten.

F i g. Y. Schema der Funicularbildung.

ec, m Ectoderm, Mesoderm der

Leibeswand; 1, 2 , 3 , 4 Zellen des

Funiculus, der in Form einer Leiste

an der Oralseite des äusseren Knospenblattes

auftritt und die männlichen

Keimzellen lie fert; die Zahl der Zellen

ist willkürlich angenommen.

Freilich nur für die ersten Stadien derselben; denn während die Entwickelung des männlichen

Individuums ihren gewohnten Gang geht, so dass die Funicularbildung durch die Reifung des Hodens

in keiner Weise gestört wird, ist die Entwickelung des weiblichen Individuums zu Gunsten der Entwickelung

des Embryo dergestalt modificirt worden, dass von einer eigentlichen Funicularbildung keine

Rede mehr sein kann. Indessen kommen auch hier noch auf späteren Stadien Verhältnisse vor,

welche zwanglos als Reminiscenz an die einstige Funicularbildung aufgefasst werden können; so in

dem Fall der Figur 85, wo die Follikelzellen resp. die Zellen des äusseren Oöciumblattes zu einem

langen Strang ausgesponnen sind, den wir geradezu als Funiculus bezeichnen dürfen. Meistens aber