stammen demzufolge von Zellen des ä u s s e r e n B la t t e s der K n o sp en her, aus deren oberem Abschnitt,

wie ich früher gezeigt habe (’88, S. 506 f.; ’90, S. 29, VI),- die Leibeswand ihren Ursprung

nimmt. Die Eier sind also gleicher Abkunft wie die Spermatozoen, beide gehen auf das äussere Blatt

einer Primärknospe zurück, und zwar auf den oral gelegenen Theil dieses Blattes. Erst im Lauf

der weiteren Entwickelung werden die Zellen von hier an verschiedene Orte verlagert, auf den

Funiculus, wo sie die Speimatozoen, und auf die Leibeswand,, wo sie die Eier bilden.

Die Stelle, wo das Ovarium gebildet wird, unterscheidet sich zunächst nicht von anderen

Regionen der Leibeswand, an denen das Mesoderm seinen embryonalen Charakter bewahrt hat. Erst

wenn einige Zellen sich vergrössern und abrunden, wobei Kern und Kernkörperchen schärfer hervortreten,

während gleichzeitig die benachbarten Epithelzellen diese rundlichen Zellen überziehen und

nach Art eines Follikelepithels umschliessen, ist das Ovarium histologisch als solches gekennzeichnet.

Da die vom Darm resorbirten Nährstoffe zunächst in die Leibeshöhlenflüssigkeit übergeführt

werden, welche ihrerseits die Rolle des Blutes spielt, so können die Organe des Bryozoenkörpers nur

durch Vermittelung des Leibeshöhlenepithels ernährt werden. Diese Vermittelung übernimmt dasselbe

auch in Gestalt des Follikels, und so. wächst das Ei auf Kosten des Blutes, das durch dieJFollikelzellen

ihm zuströmt.

Je mehr das Ei anschwillt, um so weiter ragt es über die Fläche des Epithels in das Innere

des Körpers vor; und da an der Leibeswand noch andere Zellen zu Eizellen sich umwandeln, so

schieben diese das ältere Ei vor sich her und weiter in die Leibeshöhle hinein. Dadurch wird die

Traubenform des Ovariums bedingt, in welchem stets die ältesten Eier den unteren Zipfel der Traube

einnehmen, während die jüngsten im Stiel der Traube, zunächst der Leibeswand, gelegen sind.

Die R e ih e n fo lg e , in der die Umbildung der Epithelzellen zu Eiern vor sich geht, ist eine

fest bestimmte. Wie Fig. 54 und 55 zeigen, erfolgt der Nachschub der jüngeren Eizellen nur von

einer Seite her, während an der anderen Seite die Epithelzellen sich nicht an der Eibildung betheiligen.

In der Richtung, in der die Eibildung stattfindet, sieht man die Eier genau nach dem Alter

geordnet, auf das älteste Ei folgen in regelmässiger Abstufung die jüngeren.

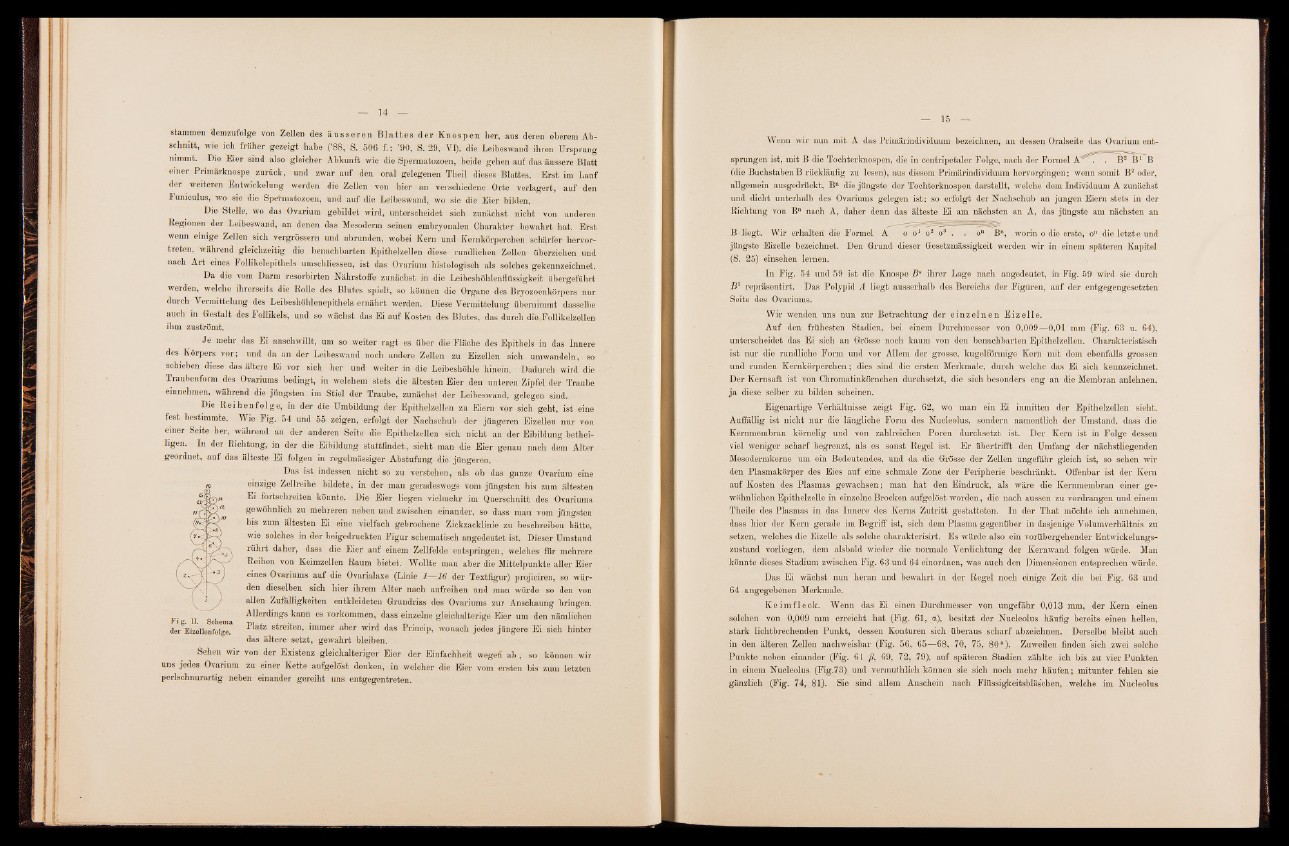

Das ist indessen nicht so zu verstehen, als ob das ganze Ovarium eine

einzige Zellreihe bildete, in der man geradeswegs vom jüngsten bis zum ältesten

Ei fortschreiten könnte. Die Eier liegen vielmehr im Querschnitt des Ovariums

gewöhnlich zu mehreren neben und zwischen einander, so dass mau vom jüngsten

bis zum ältesten Ei eine vielfach gebrochene Zickzacklinie zu beschreiben hätte,

wie solches in der beigedruckten Figur schematisch angedeutet ist. Dieser Umstand

rührt daher, dass die Eier auf einem Zellfelde entspringen, welches für mehrere

Reihen von Keimzellen Raum bietet. Wollte man aber die Mittelpunkte aller Eier

eines Ovariums auf die Ovarialaxe (Linie 1—16 der Textfigur) projiciren, so würden

dieselben sich hier ihrem Alter nach aufreihen und man würde so den von

allen Zufälligkeiten entkleideten Grundriss des Ovariums zur Anschaung bringen.

Allerdings kann es Vorkommen, dass einzelne gleichalterige Eier um den nämlichen

Platz streiten, immer aber wird das Princip, wonach jedes jüngere Ei sich hinter

das ältere setzt, gewahrt bleiben.

Sehen wir von der Existenz gleichalteriger Eier der Einfachheit wegefi ab, so können wir

uns jedes Ovarium zu einer Kette aufgelöst denken, in welcher die Eier vom ersten bis zum letzten

perlschnurartig neben einander gereiht uns entgegentreten.

|

F i g. II. Schema

der Eizellenfolge.

Wenn wir nun mit A das Primärindividuum bezeichnen, an dessen Oralseite das Ovarium entsprungen

ist, mit B die Tochterknospen, die in centripetaler Folge, nach der Formel 1 B

(die Buchstaben B rückläufig zu lesen), aus diesem Primärindividuum hervorgingen ; wenn somit B2 oder,

allgemein ausgedrückt, Bn die jüngste der Tochterknospen darstellt, welche dem Individuum A zunächst

und dicht unterhalb des Ovariums gelegen ist: so erfolgt der Nachschub an jungen Eiern stets in der

Richtung von Bn nach A, daher denn das älteste Ei am nächsten an A, das jüngste am nächsten an

B liegt. Wir erhalten die Formel A o o 1 o2 oa . . on B", worin o die erste, on die letzte und

jüngste Eizelle bezeichnet.' Den Grund dieser Gesetzmässigkeit werden wir in einem späteren Kapitel

(S. 25) einsehen lernen.

In Fig. 54 und 59 ist die Knospe Bn ihrer Lage nach angedeutet, in Fig. 59 wird sie durch

B 1 repräsentirt. Das Polypid A liegt ausserhalb des Bereichs der Figuren, auf der entgegengesetzten

Seite des Ovariums.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der e in z e ln e n E iz e lle .

Auf den frühesten Stadien, bei einem Durchmesser von 0,009—0,01 mm (Fig. 63 u. 64),

unterscheidet das Ei sich an Grösse noch kaum von den benachbarten Epithelzellen. Charakteristisch

ist nur die rundliche Form und vor Allem der grosse, kugelförmige Kern mit dem ebenfalls grossen

und runden Kernkörperchen ; dies sind die ersten Merkmale, durch welche das Ei sich kennzeichnet.

Der Kernsaft ist von Chromatinkörnchen durchsetzt, die sich besonders eng an die Membran anlehnen,

ja diese selber zu bilden scheinen.

Eigenartige Verhältnisse zeigt Fig. 62, wo man ein Ei inmitten der Epithelzellen sieht.

Auffällig ist nicht nur die längliche Form des Nucleolus, sondern namentlich der Umstand, dass die

Kernmembran kömelig und von zahlreichen Poren durchsetzt ist. Der Kern ist in Folge dessen

viel weniger scharf begrenzt, als es sonst Regel ist. Er übertrifft den Umfang der nächstliegenden

Mesodermkerne um ein Bedeutendes, und da die Grösse der Zellen ungefähr gleich ist, so sehen wir

den Plasmakörper des Eies auf eine schmale Zone der Peripherie beschränkt. Offenbar ist der Kern

auf Kosten des Plasmas gewachsen; man hat den Eindruck,, als wäre die Kernmembran einer gewöhnlichen

Epithelzelle in einzelne Brocken aufgelöst worden, die nach aussen zu vordrangen und einem

Theile des Plasmas in das Innere des Kerns Zutritt gestatteten. In der That möchte ich annehmen,

dass hier der Kern gerade im Begriff ist, sich dem Plasma gegenüber in dasjenige Volum Verhältnis zu

setzen, welches die Eizelle als solche charakterisirt. Es würde also ein vorübergehender Entwickelungszustand

vorliegen, dem alsbald wieder die normale Verdichtung der Kernwand folgen würde. Man

könnte dieses Stadium zwischen Fig. 63 und 64 einordnen, was auch den Dimensionen entsprechen würde.

Das Ei wächst nun heran und bewahrt in der Regel noch einige Zeit die bei Fig. 63 und

64 angegebenen Merkmale.

K e im f le c k . Wenn das Ei einen Durchmesser von ungefähr 0,013 mm, der Kern einen

solchen von 0,009 mm erreicht hat (Fig. 61, a), besitzt der Nucleolus häufig bereits einen hellen,

stark lichtbrechenden Punkt, dessen Konturen sich überaus scharf abzeichnen. Derselbe bleibt auch

in den älteren Zellen nachweisbar (Fig. 56, 65—68, 70, 75, 8 0 a). . Zuweilen finden sich zwei solche

Punkte neben einander (Fig. 61 ß, 69, 72, 79), auf späteren Stadien zählte ich bis zu vier Punkten

in einem Nucleolus (Fig.73) und vermuthlieh können sie sich noch mehr häufen; mitunter fehlen sie

gänzlich (Fig. 74, 81). Sie sind allem Anschein nach Flüssigkeitsbläs’chen, welche im Nucleolus