Frontalbogen 35,5

Parietalbogen 33,2

Occipitalbogen 31,2

Hier ist also der Frontalbogen am grössten, der Occipitalbogen

am kleinsten.

Rudolf Martin für den neolitische Glis-Typus und für die

Senoi in Malakka:

Glis Senoi

Frontalbogen 31,6 33,3

Parietalbogen 32,1 36,4

Occipitalbogen 36,3 30,3

Bei dem Glis-typus ist also der Occipitalbogen am grössten

und der Frontalbogen am kleinsten, während bei den Senoi

sowohl wie bei meinen Niassern der Parietalbogen am grössten

und der Occipitalbogen am kleinsten ist. F ü r die Japaner und

Aino werden die folgenden Ziffern angegeben:

Japaner Aino

Frontalbogen 33,9 34,2

Parietalbogen 34,1 33,7

Occipitalbogen 32,0 • 32,1

W ir finden also bei der Japanern ein Verhältnis, das demjenigen

bei den Niassern und Senoi analog ist, während bei

den Aino der Frontalbogen etwas grösser ist als der Parietalbogen.

Barge fand bei den friesischen terpenschädeln u nd Marker

Schädeln folgendes Verhältnis:

Friesische Terpenschädel Marker Schädel

Frontalbogen 34,2 °/0 34,1 °/o

Parietalbogen 33,7 ö/ 0 32,6 -/„

Occipitalbogen 31,9 °/0 33,2 ° /0

E r fand also bei den friesischen Terpenschädeln den F ro n talbogen

am grössten und den Occipitalbogen am kleinsten

und bei den Marker Schädeln den Frontalbogen am grössten

und den Parietalbogen am kleinsten. Letzteres ist sehr auffallend

, weil dies Verhältnis bei keiner d er genannten Gruppen

vorkommt. Man d arf hierbei jedoch nicht unbeachtet lassen,

dass die Anzahl der untersuchten Marker Schädel n u r eine

geringe war, im ganzen nämlich 13 Schädel.

Bei den Senoi fand Rudolf Martin bei n u r drei Schädeln

den Frontoparietal-Index u n te r 100, bei zehn dagegen über 100.

Das Verhältnis zwischen der Lambda-Inionlinie und der Inion-

Opisthionlinie kann man durch den Index ^ t1°nb'^ .’Is1^ ° " X 100

ausdrücken.

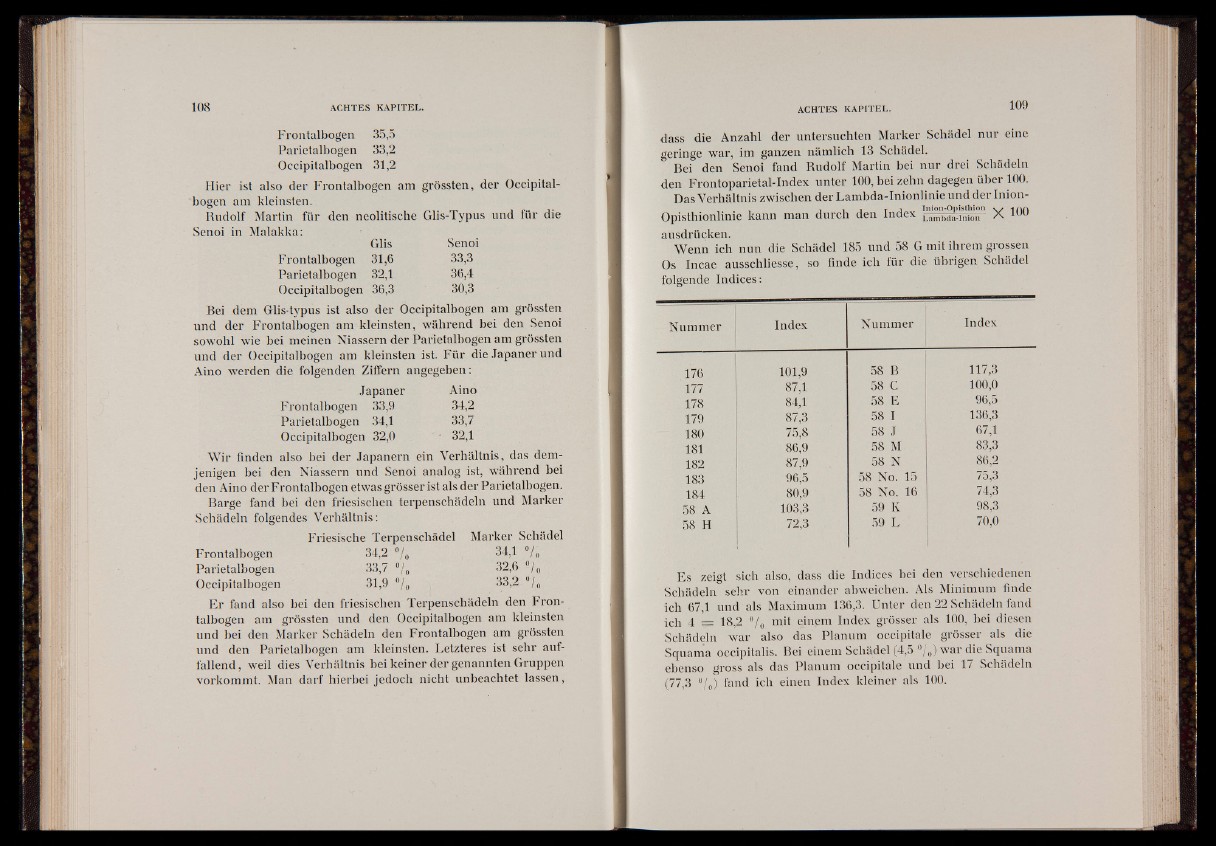

Wenn ich n un die Schädel 185 und 58 G mit ihrem grossen

Os Incae ausschliesse, so finde ich für die übrigen Schädel

folgende Indices:

Nummer Index Nummer Index

176 101,9 58 B 117,3

177 87,1 58 C 100,0

178 84,1 58 E 96,5

179 87,3 58 I 136,3

180 75,8 58 J 67,1

181 86,9 58 M 83,3

182 87,9 58 N 86,2

183 96,5 58 No. 15 75,3

184 80,9 58 No. 16 74,3

58 A 103,3 59 K 98,3

58 H 72,3 59 L 70,0

Es zeigt sich also, dass die Indices bei den verschiedenen

Schädeln sehr von einander abweichen. Als Minimum finde

ich 67,1 und als Maximum 136,3. Unter den 22 Schädeln fand

ich 4 = 4 18,2 °/o mit einem Index grösser als 100, bei diesen

Schädeln war also das Planum occipitale grösser als die

Squama occipitalis. Bei einem Schädel (4,5 °/0) war die Squama

ebenso gross als das Planum occipitale und bei 17 Schädeln

(77,3 °/0) fand ich einen Index kleiner als 100.