¡i I i " “'I

¡1 i 4 ,

24 ORGANOGRAPIIIE.

Quoi qu’en disent encore les pépiniéristes, lu couleur des

scions ne peut servir à caractériser nettement les Variétés,

car leur nuance varie non-seulement suivant les localités,

mais encore d’année en année. En général le bois ( c’est-à-

dire l’épiderme des scions) des Poiriers cultivés au Muséum

est moins coloré qu’il ne l’est dans la même Aùiriété exposée

à l ’air vif de la campagne. Cette couleur ne correspond pas

davantage à celle du fruit; ainsi le Voirier Giffard, dont

les fruits sont de couleur verte, et le gros Blanquet, citez

lequel ils sont d’im blanc jaunâtre, ont les scions d’un

rouge vineux ; il en est à peu près de même pour le P. Saint-

Germain.

La longueur des mérithalles, c’est-à-dire de l'espace compris

entre deux yeux ou deux insertions de feuilles, mesurée

sur une cinquantaine de Variétés prises au hasard, est en

moyenne de quatre centimètres; les plus rapprochés sont

distants de deux centimètres, les plus écartés de cinq,

ces derniers en assez petit nombre ; et je cite en particulier

les P . Saint-Lezin, OIgnonnet de Provence, Giffard, Saint-

Germain. Je ne crois donc pas qu’il soit possible de déterminer

avec certitude les Variétés à la setde inspection des

scions ; mais l ’habitude permet aux pépiniéristes de reconnaître

les Variétés, relativement peu nombreuses, qu’ils cultivent

chez eux (i). Aujourd’hui, que l ’expérience m’éclaire,

je m’abstiendrais de faire colorier, ainsi que je l ’ai fait, les

scions, si j ’avais à recommencer la publication des Poiriers.

f i ) « L a c o n n a is s a n c e d e s a rh r e s f ru itie r s , lo r sq u ’ils s o n t p r iv é s d e f ru i t, p r in c ip a le m

e n t p e n d a n t l’h iv e r , n ’e s tp r e s q u e jam a is q u e l’e ffet d e r iia b i lu d e lo c a le ; te l ja rd in ie r

tr è s -s a v a n t s u r so n te r r a in d e v ie n t fo rt s u je t à se tr om p e r lo r sq u ’il v e u t n om m e r les a r b

r e s d ’u n ja rd in d o n t le sol e t l’e x p o s itio n s o n t d ilf é re n ts , à p lu s ioiTe r a is o n c e u x q u i c ro is s

e n t d a n s u n a u tre c lim a t. - S a g e re t, Pomol. p/iysiolog., p . 2 1 9 .

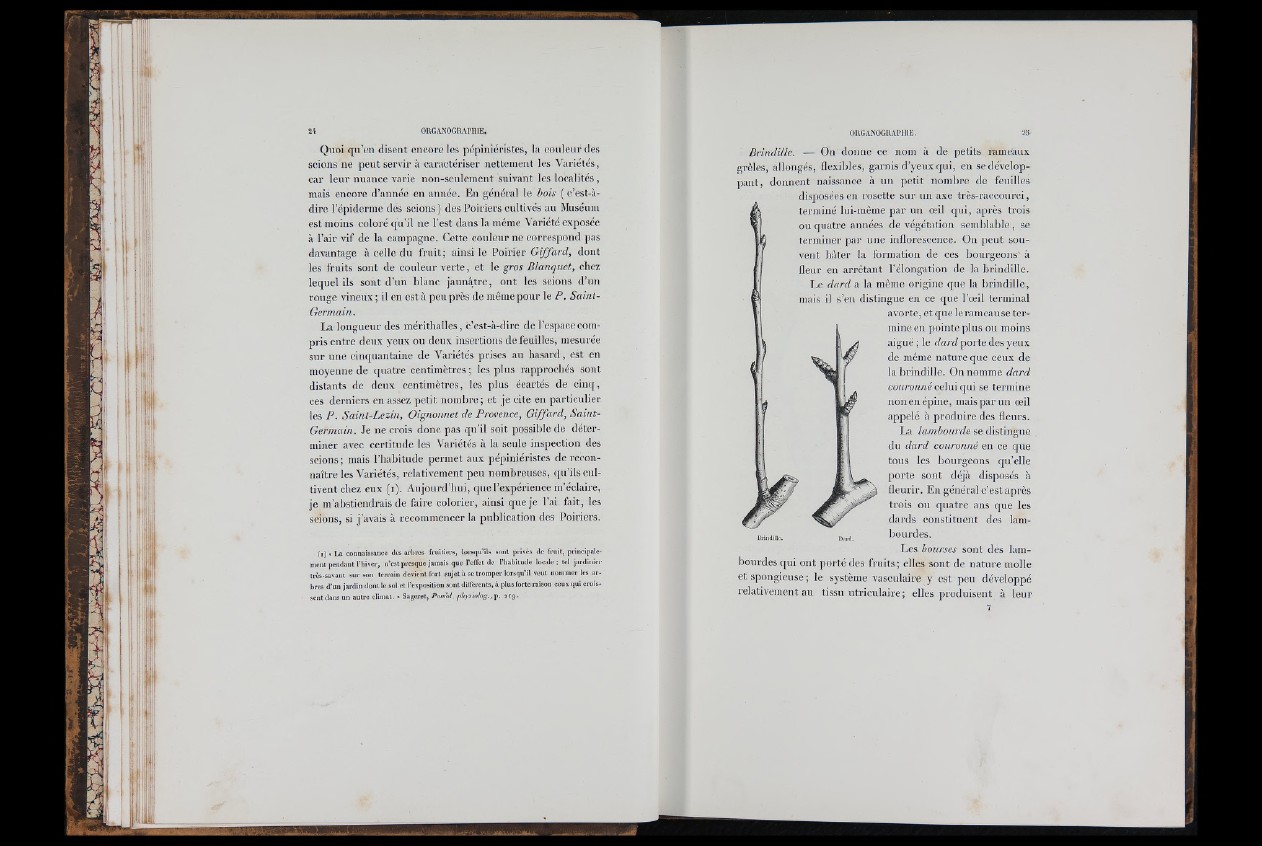

Brindiiie. — On donne ce nom à de petits rameaux

grêles, allongés, flexibles, garnis d’yeux qui, en se développant,

donnent naissance à un petit nombre de feuilles

disposées en rosette sur nu axe très-raccourci,

terminé lui-même par un oeil qui, après trois

ou (jiiatre aimées de végétation semblable, se

terminer par une inflorescence. On peut souvent

bâter la formation de ces bourgeons à

fleur en arrêtant l’élongation de la brindille.

Le dard a la même origine que la brindille,

mais il s’en distingue en ce que l’oeil terminal

avorte, et que le rameau se termine

en pointe plus ou moins

aiguë ; le dard porte des yeux

de même nature que ceux de

labrindille. On nomme dard,

couronné celui qui se termine

non eu épine, mais par un oeil

appelé à produire des fleurs.

La iamhourde se distingue

du dard couronné en ce que

tous les bourgeons qu’elle

porte sont déjà disposés à

fleurir. En général c’est après

trois ou quatre ans que les

dards constituent des lam-

liourdes.

Les bourses sont des lambourdes

qui ont porté des fruits; elles sont de nature molle

et spongieuse ; le système vasculaire y est peu développé

relativement au tissu iitriculaire; elles produisent à leur

■I

ii !