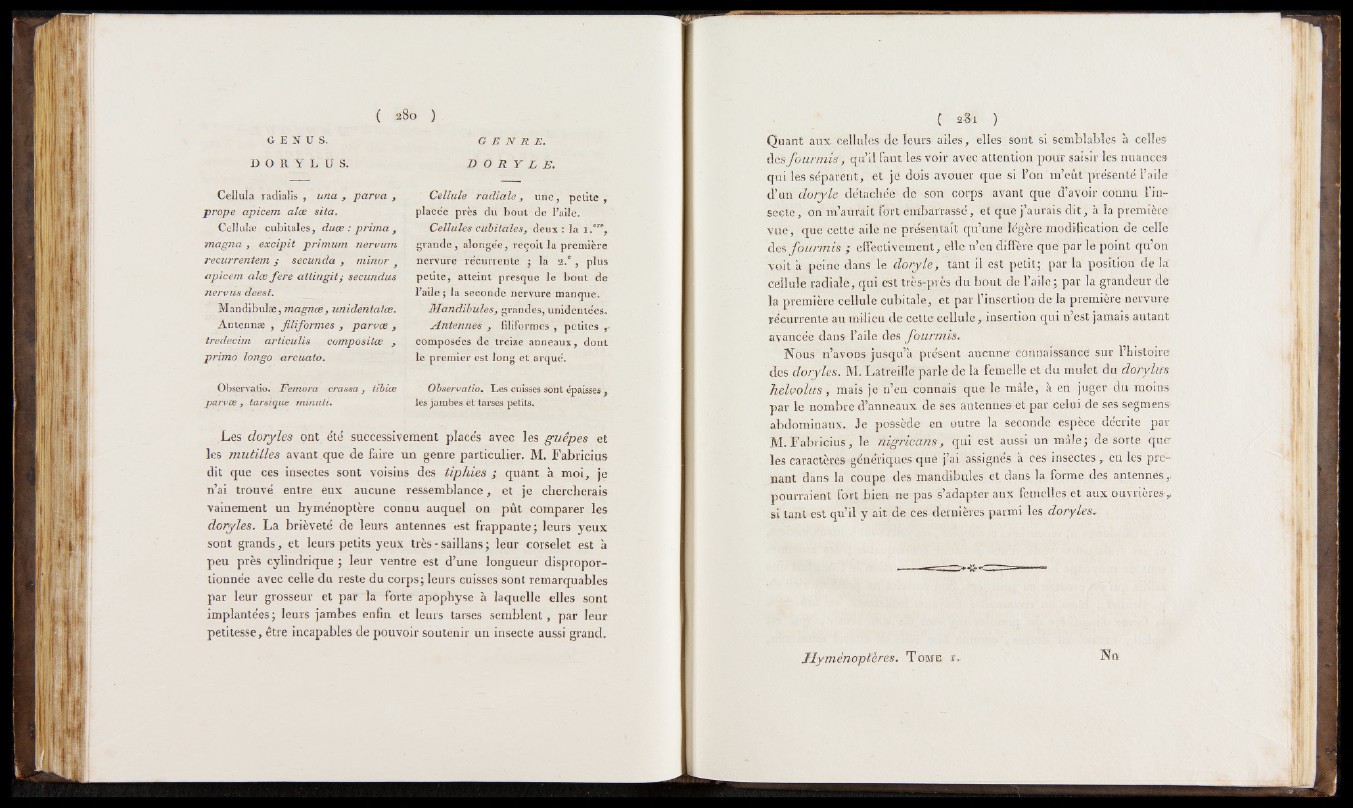

G E N" U S.

D O R Y L U S.

Cellula radialis , una , parva ,

p rope apicem aloe sila.

Cellulæ cubitales, duce : prima ,

magna, excipit primum nervum

recurrentem y secunda , minor

apicem aloe fere attingily secundus

nervus deest.

Mandibulæ, magnoe, unidèntatoe.

Antennee , filiformes , parvoe ,

tredecim articulis compositoe ,

primo longo arcuato.

Observatio. Femora crassa, tibiae

parvoe , tarsique minuti.

GENRE.

D O R Y L E.

Cellule radiale, u n e , petite ,

place'e près du bout de l ’aile.

Cellules cubitales, deux : la X.°r%

grande, alonge’e , reçoit la première

nervure re'currente ; la 2.“ , plus

petite, atteint presque le bout de

l ’aile; la seconde nervure manque.

Mandibules, grandes, unidentees.

Antennes , filiformes , petites r

compose'es de treize anneaux, dont

le premier est long et arque.

Observatio. Les cuisses sont épaisses ,

les jambes et tarses petits.

Les doryles ont été successivement places avec les guêpes et

les mutilles avant que de faire un genre particulier. M. Fabricius

dit que ces insectes sont voisins des tiphies ; quant à moi, je

n’ai trouvé entre eux aucune ressemblance, et je chercherais

vainement un byménoptère connu auquel on pût comparer les

doryles. La brièveté de leurs antennes est frappante ; leurs yeux

sont grands, et leurs petits yeux très - saillans ; leur corselet est à

peu près cylindrique ; leur ventre est d’une longueur disproportionnée

avec celle du reste du corps; leurs cuisses sont remarquables

par leur grosseur et par la forte apophyse à laquelle elles sont

implantées; leurs jambes enfin et leurs tarses semblent, par leur

petitesse, être incapables de pouvoir soutenir un insecte aussi grand.

Quant aux cellules de leurs ailes, elles sont si semblables à celles

Aesfourmis, qu’il faut les voir avec attention pour saisir les nuances

qui les séparent, et je' dois avouer que si l’on m’eût présenté l’aile

d’un doryle détachée de son corps avant que d’avoir connu l’insecte

, on m’aurait fort embarrassé, et que j’aurais dit, à la première

vue, que cette aile ne présentait qu’une légère modification de celle

des fourmis ; effectivement, elle n’en diffère que par le point qu’on

voit h peine dans le doryle, tant il est petit; par la position de la

cellule radiale, qui est très-prés du bout de l’aile; par la grandeur de

la première cellule cubitale, et par l’insertion de la première nervure

récurrente au milieu de cette cellule , insertion qui n’est jamais autant

avancée dans l’aile des fourmis.

Nous n’avons jusqu’à présent aucune connaissance' sur l’histoire

des doryles. M. Latreifle parle de la femelle et du mulet du dorylus

helvolus, mais je n’en connais que le mâle, à en juger du moins

par le nombre d’anneaux de ses antennes et par celui de ses segmens

abdominaux. Je possède en outre la seconde espèce décrite par

M. Fabricius, le nigricans, qui est aussi un mâle; de sorte que

les caractères génériques que j’ai assignés a ces insectes, en les prenant

dans la coupe des mandibules et dans la forme des antennes,,

pourraient fort bien ne pas s’adapter aux femelles et aux ouvrières-,

si tant est qu’il y ait de ces dernières parmi les doryles,

Hym énop tèr es . T om e r . Nu