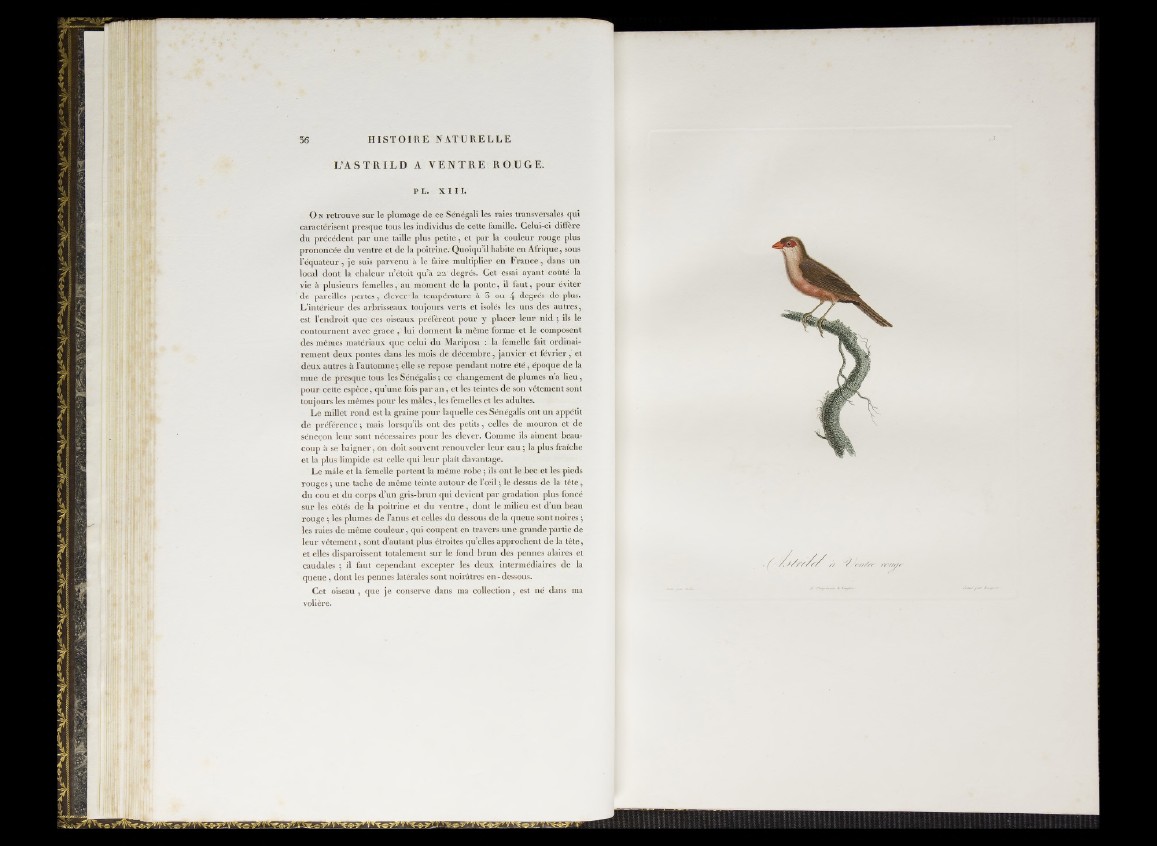

L’A S T R I L D A V E N T R E R O U G E .

PL. X I I I .

O n retrouve sur le plumage de ce Sénégali les raies transversales qui

caractérisent presque tous les individus de cette famille. Celui-ci diffère

du précédent par une taille plus petite, et par la couleur rouge plus

prononcée du ventre et de la poitrine. Quoiqu’il habite en Afrique, sous

l’équateur, je suis parvenu à le faire multiplier en France, dans un

local dont la chaleur n’étoit qu’à 22 degrés. Cet essai ayant coûté la

vie à plusieurs femelles ,• au moment de la ponte, il faut, pour éviter

de pareilles pertes, éleverf la température à 3 ou 4 degrés de plus.

L’intérieur des arbrisseaux toujours verts et isolés les uns des autres,

est l’endroit que ces oiseaux préfèrent pour y placer leur nid -, ils le

contournent avec grâce, lui donnent la même forme et le composent

des mêmes matériaux que celui du Mariposa : la femelle fait ordinairement

deux pontes dans les mois de décembre, janvier et février, et

deux autres à l’automne -, elle se repose pendant notre été, époque de la

mue de presque tous les Sénégalis •, ce changement de plumes n’a lieu,

pour cette espèce, qu’une fois par an, et les teintes de son vêtement sont

toujours les mêmes pour les mâles, les femelles et les adultes.

Le millet rond est la graine pour laquelle ces Sénégalis ont un appétit

de préférence ; mais lorsqu’ils ont des petits, celles de mouron et de

séneçon leur sont nécessaires pour les élever. Comme ils aiment beaucoup

à se baigner, on doit souvent renouveler leur eau *, la plus fraîche

et la plus limpide est celle qui leur plaît davantage.

Le mâle et la femelle portent la même robe $ ils ont le bec et les pieds

rouges *, une tache de même teinte autour de l’oeil \ le dessus de la tête,

du cou et du corps d’un gris-brun qui devient par gradation plus foncé

sur les côtés de la poitrine et du ventre, dont le milieu est d’un beau

rouge *, les plumes de l’anus et celles du dessous de la queue sont noires}

les raies de même couleur, qui coupent en travers une grande partie de

leur vêtement, sont d’autant plus étroites qu’elles approchent de la tête,

et elles disparoissent totalement sur le fond brun des pennes alaires et

caudales $ il faut cependant excepter les deux intermédiaires de la

queue, dont les pennes latérales sont noirâtres en - dessous.

Cet oiseau , que je conserve dans ma collection, est né dans ma

volière.