msmmm^Bim

Ii

m

m i íiis

i 'i

/'j>yr.

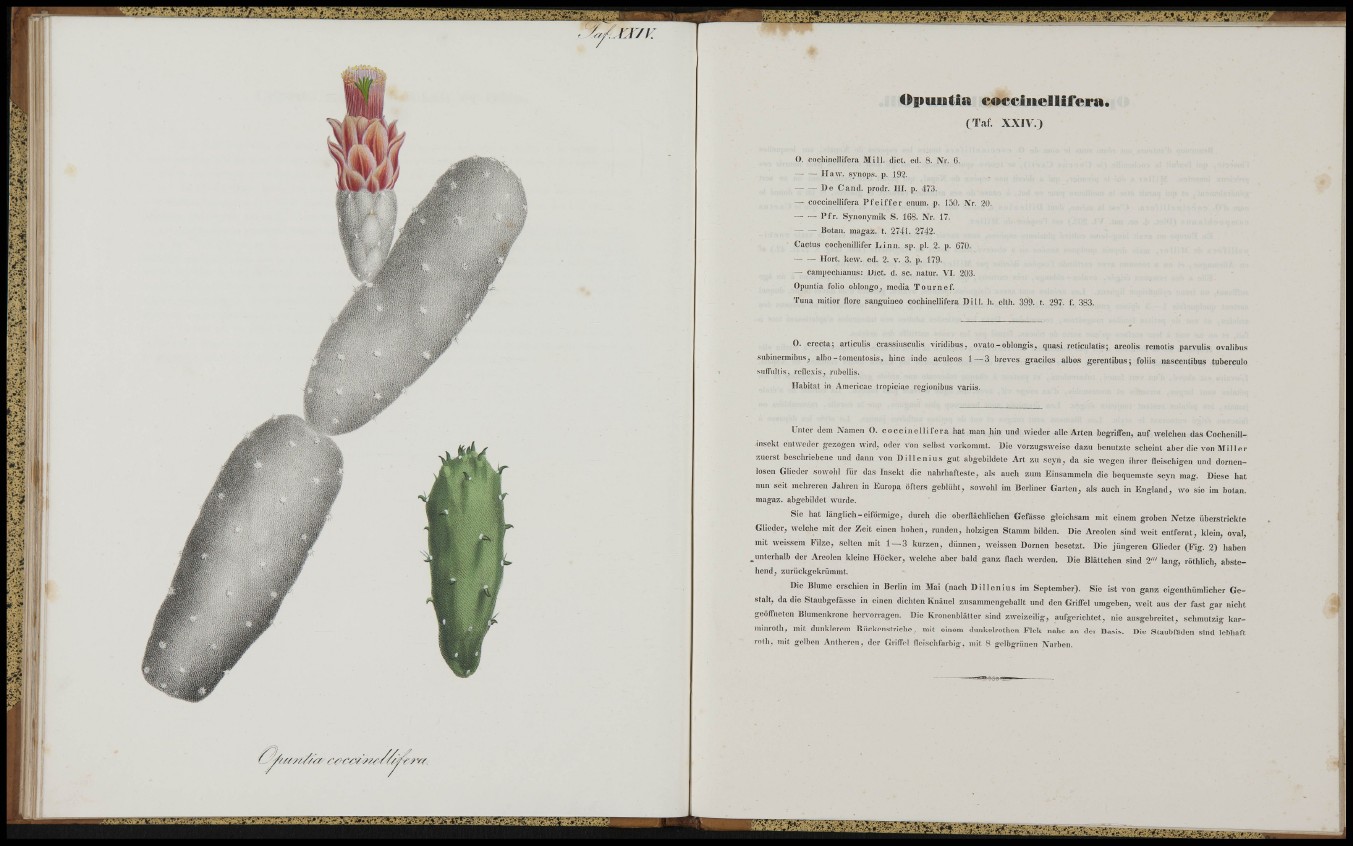

O f t u i B t i » «»cciiiellifera.

(Taf. XXIV.)

(). cocliinolllfera Mill. dlct. cd. 8. Nr. 6.

I l a w . synop.s. p. 192.

De Cand. prodr. Iii. p. 473.

— coccinellifcra P f e i f f e r cnum. p. 150. Nr, 20.

P f r . Synonymik S. 168. Nr. 17.

Botan. magaz. t. 2741. 2742.

Cactus cochenillifer Linn. sp. pl. 2. p. 670.

Hort. Isew. ed. 2. v. 3. p. 179.

— canipecliianus: Dict. d. sc. natur. VI. 203.

Opuntia folio oblonge^ media Tour n e f.

Tuna mitior flore sanguineo cochinellifcra Dill. Ii. eltli. 399. t. 297. f. 383.

0. erecta; articulis crassiusculi.s viridibus, ovato-oblongis, qiiasi reticnlatis; areolis remolis parvuli.s ovalibu.s

snbinennibusj albo-tomentosi,s, hinc inde acúleos 1—3 breves gráciles albos gerentibus; foliis nascentibus tubérculo

suíTidlis, rellexis, rubellis.

Habitat in Americae tropiciae regionibus variis.

Unter dem Namen O. coccinel l i fer a hat man hin und wieder alle Arten begriffen, auf welchen das Cochenillinsekt

entweder gezogen wird^ oder von selbst vorkommt. Die vorzugsweise dazu benutzte scheint aber die von Mi l ler

zuerst beschriebene und dann von Di l l enius gut abgebildete Art zu seyn, da sie wegen ihrer fleischigen und dornenlosen

Glieder sowohl für das Insekt die nahrliafteste, als auch zum Einsammeln die bequemste seyn mag. Diese hat

rnm seit mehreren Jahren in Europa öfters geblüht, sowohl im Berliner Garten, als auch in England, w-o sie im botan.

magaz. abgebildet wurde.

Sie hat länglich-eiförmige, durch die obernüchlichen Gefässe gleichsam mit einem groben Netze überstrickte

Glieder, welche mit der Zeit einen hohen, runden, holzigen Stamm bilden. Die Areolen sind weit entfernt, klein, oval,

mit weissem Filze, .selten mit 1 — 3 kurzen, dünnen, weissen Dornen besetzt. Die jüngeren Glieder (Fig. 2) haben

^unterhalb der Areolen Ideine Höcker, welche aber bald ganz flach werden. Die Biättchen sind 2"' lang, röthlich, abstehend,

zurückgekrümmt.

Die Blume erschien in Berlin im Mai (nach Di l lenius im September). Sie ist von ganz eigenthümlicher Gestalt,

da die Staubgefässe in einen dichten Kn.Huel zusammengeballt und den Griffel umgeben, weit aus der fast gar nicht

geöffneten Blumenkrone hervorragen. Die KronenbliUter sind zweizeilig, aufgerichtet, nie ausgebreitet, schmutzig karminroth,

mit dunklerem Rückenstriche, mit einem dunkelrothen Flek nahe an der Basis. Die Staubfäden sind lebhnft

ro(h. mit gelben Antheren, der Griffel fleischfarbig, mit 8 gelbgriinen Narben.

f

• m B K ü i