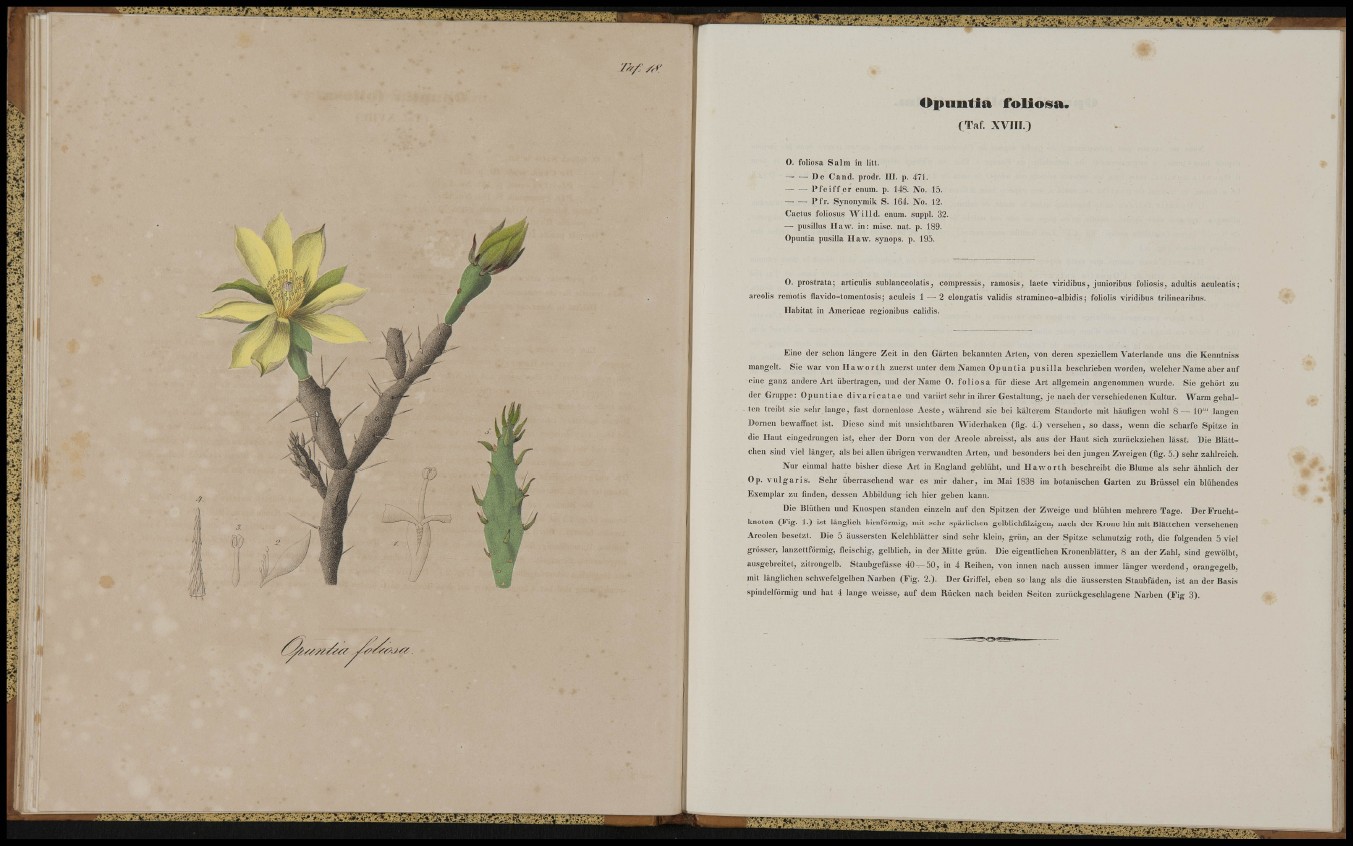

Oimntìa foliosia«

(Taf. XVIII.J

O. foliosa Salm in litt.

— — De Cand. prodr. III. p. 471.

P f e i f f e r eiiura. p. 148. No. 15.

P f r . Synonymik S. 164. No. 12.

Cactus foliosus fl^illd. enum. suppl. 32.

—• pu.silliis I law. in: mise. nat. p. 189.

Opiintia pusilla Haw. synops. p. 195.

O. prostrata; articulis sublanccolatis, compressis, ramosis, laete viridibuSj jmiioribus foliosisj adulti-s aculealis;

aveolis remotis Oavido-tomentosis; aculei.s 1 — 2 elongatis validis stramiueo-albidis ; foliolis viridibus trilincaribiis.

Habitat in Americae regionibus calidis.

Eine der schon längere Zeit in den Gärten bekannten Arten, von deren speziellem Vaterlande uns die Kenntiiiss

mangelt. Sie war vonl lawor t l i zuerst unter dem Namen Opunt i a pusilla beschrieben worden, welcher Name aber auf

eine ganz andere Art übertragen, und der Name 0. f o l i o s a für diese Art allgemein angenommen wurde. Sic gehört z u

der Gruppe: Opunt iae divaricatae und variirt sehr in ihrer Gestaltung, je nach der verschiedenen Kultur. Warmgehalten

treibt sie sehr lange, fast dornenlose Aeste, während sie bei kälterem Standorte mit häuligen wohl 8 —• 10"' langen

Dornen bewaffnet ist. Diese sind mit unsichtbaren Widerhaken (flg. 4.) versehen, so dass^ wenn die scharfe Spitze in

die Haut eingedrungen ist, eher der Dorn von der Areole abreisst, als aus der Haut sich zurückziehen lässt. Die Blättchen

sind viel länger, als bei allen übrigen verwandten x\rten, und besonders bei den jungen Zweigen (fig. 5.) sehr zahlreich.

Nur einmal hatte bisher diese Art in England geblüht, und H awo r t h beschreibt die Blume als sehr ähnlich der

Op. vulgar is. Sehr überraschend war es mir daher, im Mai 1838 im botanischen Garten zu Brüssel ein blühendes

Exemplar zu finden, dessen Abbildung ich hier geben kann.

Die Blüthen und Knospen standen einzeln auf den Spitzen der Zweige und blühten mehrere Tage. Der Fruchtknoten

(Fig. 1.) ist länglich birnförmig, mit sehr spärlichen gelblichfilzigen, nach der Krone hin mit Blättchen versehenen

Areolen besetzt. Die 5 äussersten Kelchblätter sind sehr klein, grün, an der Spitze schmutzig roth, die folgenden 5 viel

grösser, lanzettförmig, fleischig, gelblich, in der Mitte grün. Die eigentlichen KronenWätter, 8 an der Zahl, sind gewölbt,

ausgebreitet, zilrongelb. Staubgefässe 40 — 50, in 4 Reihen, von innen nach aussen immer länger werdend, orangegelb,

mit länglichcn schwefelgelben Narben (Fig. 2.). Der Griffel, eben so lang als die äussersten Staubfäden, ist an der Basis

spindelförmig und hat 4 lange weisse, auf dem Rücken nach beiden Seiten zurückgeschlagene Narben (Fig 3).