L ila s; il fo n n e ainsi u n a rb u ste c h a rm an t. La R evu e horticole recommande,

si l’on doit am é lio re r ou am o in d rir sa forme, de ta ille r au ssitô t

âprès la floraison, mais il v a u t mieux no pas le ta ille r et se co n ten te r

d ’enlever le bois qui fait p ro fu sio n .

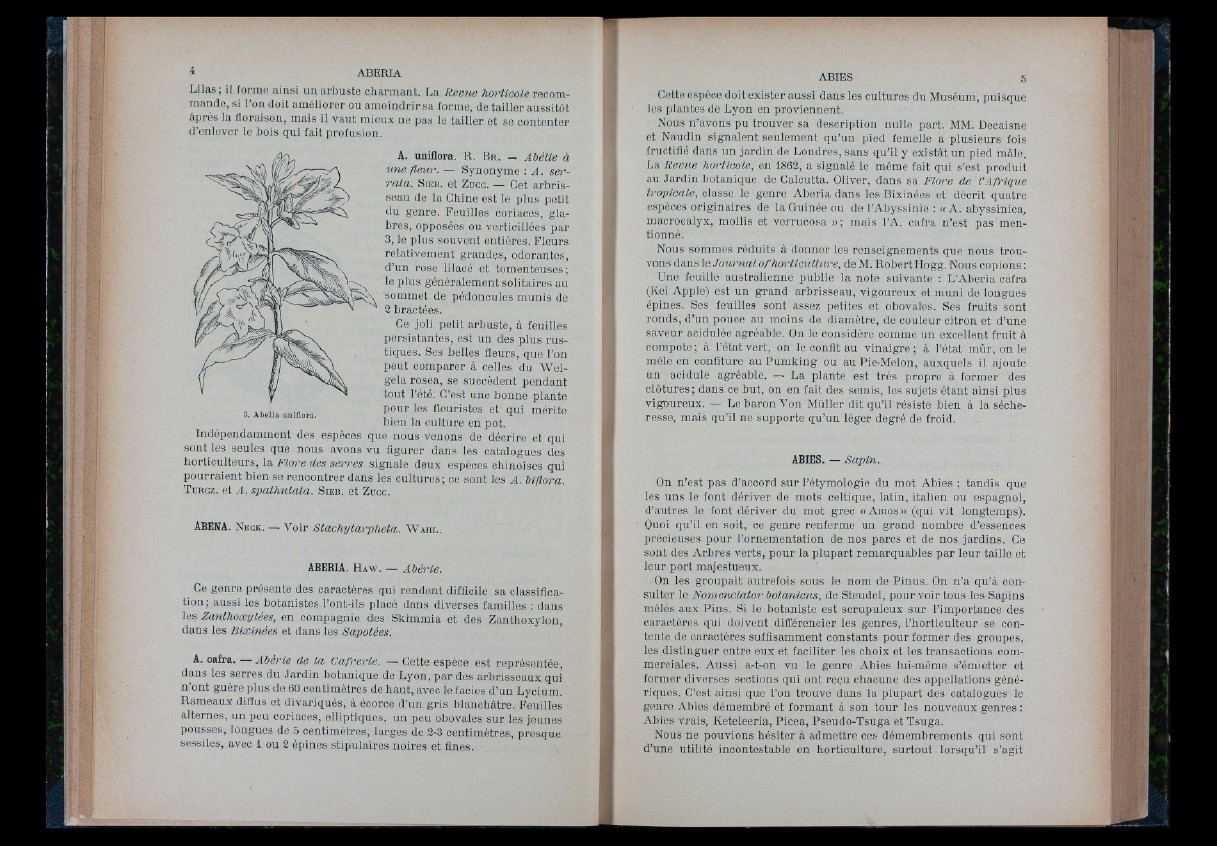

A. uniflora. R. B r . — Ahèlle à

u n e fleur. — Synonyme ; A. ser-

ra ta . S i e b . et Zucc. — Cet a rb ris seau

de la Chine est le p lu s p e tit

du genre. Feuilles coriaces, glab

re s, opposées ou vertioillées p a r

3, le p lu s so u v en t en tiè re s. Fleu rs

re la tiv em en t g ran d e s, odo ran te s,

d ’u n rose lilaoé et tom en teu se s ;

le p lu s g én é ra lem en t so lita ire s au

som m et de p éd oncules m u n is de

2 b ractées.

Ce joli p e tit a rb u ste , à feuilles

p e rsistan te s , est u n des p lu s ru s tiq

u e s. Ses belles fleurs, que l’on

p eu t com p a rer à celles du W e igela

ro sea, se succèdent p e n d an t

to u t l’été. C’est u n e b o n n e p lan te

p o u r les fleuristes et qui mérite

b ien la cu ltu re en pot.

3. Abelia uniflora.

In d ép en d am m en t des espèces que n o u s v enons de dé crire et qui

so n t les seules que n o u s avons vu fig u re r dans les c atalogues des

h o rtic u lte u rs , la Flore des serres sig n a le deux espèces ch in o ise s qui

p o u rra ie n t b ien se re n co n tre r d an s les c u ltu re s ; ce so n t les A. Mflora.

T u r c z . et A. sp a th u la ta . S i e b . et Zuoc.

ABENA. N e c k . — Voir S ta ch y ta rp h e ta . W a h l .

ABERIA. Haw. — Abérie.

Ce gen re p ré sen te des c ara ctè re s qu i re n d en t difficile sa classificatio

n ; aussi les b o tan iste s l’ont-ils placé d an s d iverses familles : d an s

les Za n thoxylées, en compagnie des Sk im mia et des Zan th o x y lo n ,

dans les B ix in é e s et dans les Sapotées.

A. oafra. Abèrle de la Cafrerie. — Cette espèce est rep ré sen tée ,

dans les se rre s d u J a rd in b o tan iq u e de Lyon, p a r des a rb ris se a u x qui

n ’on t gu è re p lu s de 60 c en tim è tre s de h a u t, avec le faciès d’u n Lycium.

R ameaux diffus et d iv a riq u é s , à écorce d ’u n g ris b lan ch â tre . Feuilles

a lte rn e s, u n peu coriaces, ellip tiq u e s, u n peu obovales s u r les jeu n e s

p o u sses, lo n g u es de 5 c en tim è tre s, larg e s de 2-3 c en tim è tre s, p re sq u e

sessiles, avec 1 ou 2 épines s tip u la ire s n o ire s et fines.

Cette espèce doit ex iste r aussi d an s les cu ltu re s du Muséum, p u isq u e

les plan te s de Lyon en p ro v ien n en t.

Nous n ’avons pu tro u v e r sa desc rip tio n n u lle p a rt. MM. Decaisne

et Naudin sig n a le n t seu lem en t q u ’u n p ied femelle a p lu s ie u rs fois

fructifié d an s u n ja rd in de L ondres, sans q u ’il y ex istâ t u n pied mâle.

La R evu e horticole, en 1862, a sig n a lé le même fait qui s ’est p ro d u it

au Ja rd in b o tan iq u e de Calcutta. Oliver, d an s sa Flore de V.Afrique

tropicale, classe le genre A b e ria dans les Bixinées et d é crit q u a tre

espèces o rig in a ire s de la Guinée ou de l’A b y ssin ie : «A . abyssinien,

macrooalyx, m ollis et v e rru co sa » ; mais l’A. oafra n ’est pas mentionné.

Nous sommes ré d u its à d o n n e r les ren se ig n em en ts que n o u s tro u vons

d an s le J o u rn a l o f h o rticu ltu re , de M. R o bert Hogg. N ous copions :

Une feuille a u s tra lien n e p u b lie la note su iv an te : L’A b e ria oafra

(Kei Apple) est u n g ra n d a rb ris s e a u , v ig o u reu x et m u n i de longues

épines. Ses feuilles so n t assez pe tites et obovales. Ses fru its so n t

ro n d s, d’u n pouce au m oins de diam è tre , de co u leu r c itro n et d’une

sav eu r acidulée agréable. On le co nsidère comme u n excellent fru it à

comp o te ; à l’é ta t v e rt, on le confit au v in a ig r e ; à l’état m û r, on le

mêle en confiture au P um k in g ou au Pie-Melon, auxquels il ajoute

u n acidulé agréable. — La p lan te est trè s p ro p re à fo rm e r des

c lô tu re s ; d an s ce b u t, on en fait des semis, les su je ts é tan t ainsi p lu s

v ig o u reu x . — Le b a ro n Von Müller dit q u ’il résiste b ien à la sécheresse,

m ais q u ’il ne su p p o rte q u ’u n lég e r degré de froid.

ABIES. — Sap in .

On n ’est pas d ’aooord su r l’étymologie du mot Abies ; tan d is que

les u n s le font d é riv e r de mots c eltique, la tin , ita lien ou espagnol,

d ’au tre s le fo n t d é riv e r du mot grec « A b io s » (qui v it longtemps).

Quoi q u ’il en soit, ce genre ren fe rm e un g ra n d n om b re d’essences

pré cieu ses p o u r l’o rn em en ta tio n de n os p a rcs et de nos ja rd in s. Ce

so n t des A rb re s v e rts , p o u r la p lu p a rt rem a rq u ab le s p a r le u r taille et

leu r p o rt majestueux.

On les g ro u p a it au tre fo is sous le nom de P in u s. On n ’a q u ’à consu

lte r le Nom en c lá to r botanicus, de Steudel, p o u r v o ir io n s les Sapins

mêlés aux P in s. Si le b o tan iste est s c ru p u leu x s u r l’imp o rtan ce des

c aractères qui doivent différencier les gen res, l’h o rtic u lte u r se contente

de cara ctè re s suffisamment co n stan ts p o u r fo rm er des groupes,

les d is tin g u e r en tre eux et fa ciliter les choix et les tran s a c tio n s commerciales.

A u s si a-t-on vu le genre Abies lui-même s’ém ie tter et

fo rm er diverses sections qui on t re çu chacune des app ellatio n s génériq

u es. C’est a in si que l’on tro u v e d an s la p lu p a rt des catalogues le

genre Abies d émembré et fo rm an t à son to u r les n o u v e au x genres :

Abies vrais, Keteleeria, Picea, Pseu d o -T su g a et Tsuga,

Nous n e pou v io n s h é s ite r à adme ttre ces d émem brem ents qu i so n t

d’une u tilité in co n te stab le en h o rtic u ltu re , su rto u t lo rsq u ’il s ’agit