APEIBA. A u b l e t .

; I

i ' : ï

Nom que porte le T ib o u rb o u au Brésil.

Famille des Tiliacées. — A rb re s ou a rb ris se au x to u jo u rs v e rts,

couverts d ’une pubesoenoe formée de j)oils étoilés. Fouilles a lte rn e s,

largos, en tiè re s ou dentées. Fleu rs d ’un jaune d ’or, grandes, b ra c-

téolées, pédonoulées et le plus so u v en t opposées aux feuilles. Galioe

5-4-partito. Corollo à 5-4 pétales o n guiculés, u n peu plus co urts que

le calice. Etamines en n om b re indéfini, à an th è re s so pro lo n g ean t en

deux petits lobes foliacés et apiculés. Gapsule sp h é riq u e-d ép rim é e,

hérissée de soies molles ou d ’a sp é rité s ; ù 8-24 loges polyspermes.

Ce genre ronferme cinq ou six espèces orig in a ires de l’Amérique

tropicale. On les cultive on se rre chaude, dans u n mélange de terre

franche ct do te rre de b ru y è re . L eu r m u ltip lic atio n se tait p a r b o u tu res

dans du sal)le, su r ch a leu r de fond et sous cloche, en ay an t soin d ’a ére r

parfois p o u r év ite r la p o u rritu re .

A. aspera. A u b l e t . — A rb re de 10 m. ; à feuilles oblongues ou ovales,

parfois cordiformes à la base, trè s entières, pubescentes en-dessous,

lisses en dessus. F leu rs d’un jaune d’or, portées su r des pédoncules

rameux. F ru it à 8-10 loges, pubescent et h é rissé de p e tits tubercules

coniques. — Guyane, 1792.

A. hirsuta. L a m k . — Voir A. Tibourbou. A u b l .

A. hispida. G æ r t n . — Voir Â. P etoumo. A u b l .

A. Petoumo. A u b l . — Syn. : A. hispida. G æ r t n . — A rb re do 12 à

15 m è tre s ; à feuilles oblongues-eordiformes, dentelées, blanches en

dessous. Pleu rs jaunes, disposées comme à l’espèoe précédente. F ru it

à 18-20 loges, h é ris sé de soies denses. — Guyane, 1817.

A. Tibourbou. A u b l . — Syn. : A . h irsu ta . L am k . ; A u b le tla Tibourbou.

W il l d . — A rb riss e a u de 2 à 3 mètres ; à ram e au x in clin és ; à feuilles

lanoéolées-corditormes, dentelées, poilues on dossous. Fleurs d ’un

jaune foncé, en grappes. F ru it à 10 loges, h é rissé de soies denses. —

Guyane, 1756.

APENULA. N e c k . — Voir Sp e cu la ria . H e i s t .

APERA Spioa-venti. P. B e a u v . — Voir Agrostis Spica-venti. L.

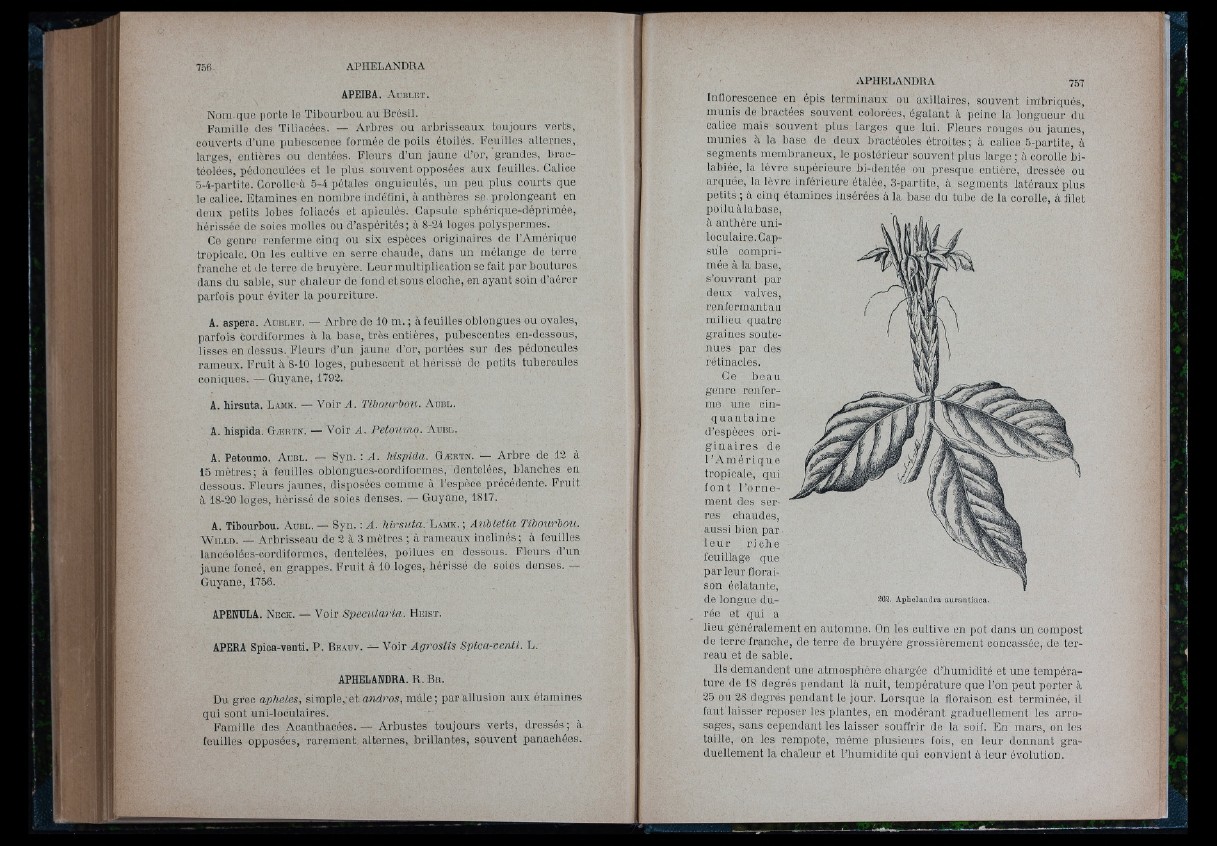

APHELANDRA. R. Br.

Du greo apheles, simple, et andros, male ; p a r a llusion aux étamines

qu i so n t uni-loculaires.

Famille des Acantliacées. — A rb u ste s to u jo u rs v e rts , d re ssé s; à

feuilles opposées, ra rem e n t a lte rn e s, b rillan te s, souvent panachées.

Infloresoence en épis te rm in au x ou axillaires, souvent imbriqués,

m u n is de bractées so uvent colorées, égalant à peine la lo n g u eu r du

calice mais souvent p lu s larges que lui. Fleu rs rouges ou jaunes,

m u n ie s à la base de deux bractéoles é tro ites; à calice 5-partite, à

segments mem b ran eu x , le p o sté rieu r souvent p lu s large ; à corolle bi-

labiée, la lèvre su p é rieu re bi-dentée ou presque entière, dressée ou

arquée, la lôvre in férieure étalée, 3-partite, à segments latéraux plus

p e tits ; à cinq étamines insérées à la base du tube de la corolle, à filet

p o ilu à la b a s e ,

à an th è re uni-

looulaire. Gapsule

comp rimée

à la base,

s ’o u v ran t pa r

deux valves,

re n fe rm an t au

m ilieu q uatre

gra in e s soutenu

e s p a r des

rétinacles.

Go b e a u

genre ren fe rmo

une cinq

u a n t a i n e

d ’espèces o rig

i n a i r e s de

l ’A m é r i q u e

tropicale, qui

f o n t l ’o r n e men

t dos se rres

chaudes,

aussi bien pa r

l e u r r i c h e

feuillage que

p a r leu r floraison

éclatante,

de longue d u rée

et qui a

1. Aphelaiidra au ran tia c a .

lieu généralement en au tom ne. On les cultive en pot dans u n compost

de te rre franche, de te rre de b ru y è re gro ssiè rem en t concassée, de te rre

au ot de sable.

Ils deman d en t une a tm o sp h è re chargée d ’h um id ité et une tem p é ra tu

re de 18 degrés p en d an t là n u it, tem p é ra tu re que Ton p eu t p o rte r à

25 ou 28 degrés p en d an t le jo u r. Lorsque la floraison est terminée, il

faut laisser rep o ser les plantes, en m o dérant grad u ellem en t les a rro sages,

san s cependant les laisser souffrir de la soif. En m a rs , on les

taille, on les rempote, même p lu sieu rs fois, en le u r d o n n an t gra duellement

la chaleu r et Thumidité qui co n v ien t à leu r évolution.