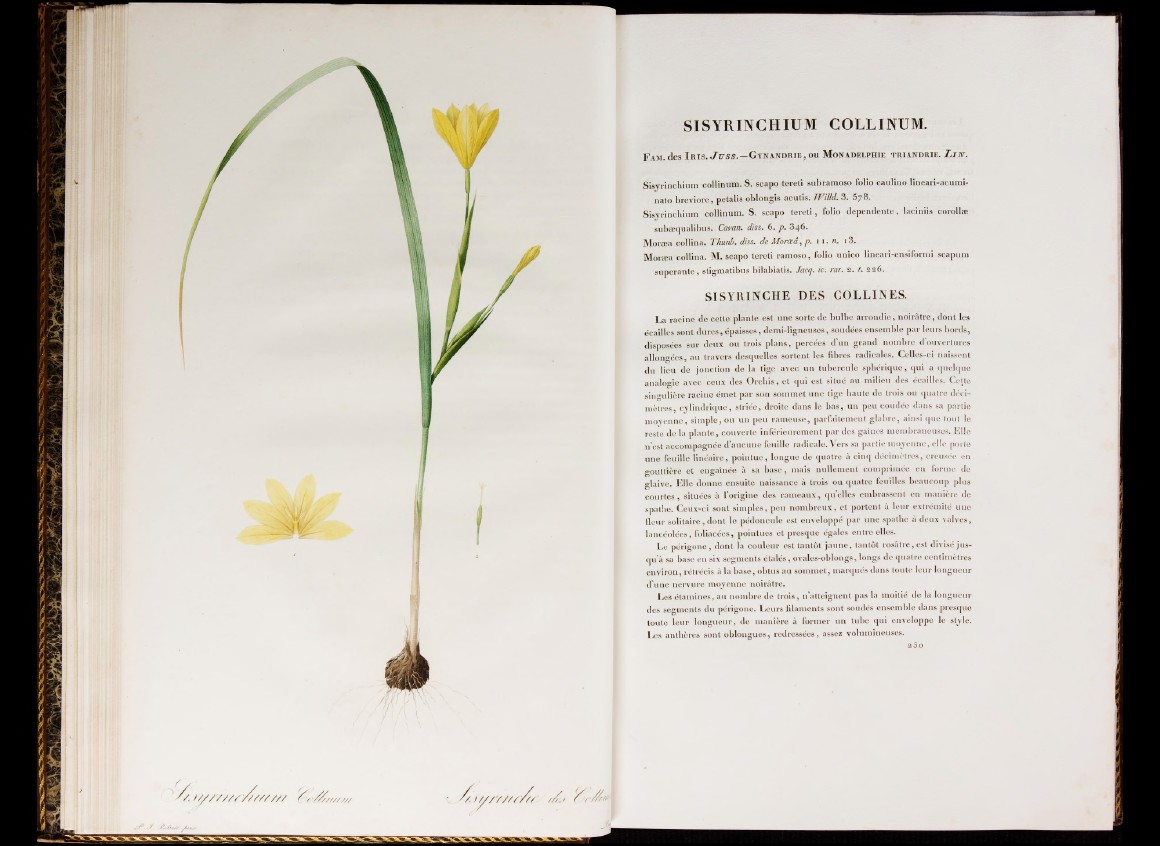

SISYRINCHIUM COLLINUM.

Fam. des I r i s . J u s s .—Gy n a n d r i e , o u Mo na de lp hie t r i a n d r i e . L i n .

Sisyrinchium collinum. S. scapo tereti subramoso folio caulino lineari-acumi-

nato breviore, petalis oblongis acutis. Willd. 3. 578.

Sisyrinchium collinum. S. scapo te re ti, folio dependente, laciniis corollæ

subæqualibus. Cavan. diss. 6. p. 346.

Moræa collina. Thunb. diss. de Moroeâ, p. 1 1 . n. i 3.

Moræa collina. M. scapo tereti ramoso, folio unico lineari-ensiformi scapum

superante, stigmatibus bilabiatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 226.

SISYRINCHE DES COLLINES.

L a racine de cette plante est une sorte de bulbe arrondie, noirâtre, dont les

écailles sont dures, épaisses, demi-ligneuses, soudées ensemble par leurs bords,

disposées sur deux ou trois plans, percées d’un grand nombre d’ouvertures

allongées, au travers desquelles sortent les fibres radicales. Celles-ci naissent

du lieu de jonction de la tige avec un tubercule sphérique, qui a quelque

analogie avec ceux des O r c b is , et qui est situé au milieu des écailles. Cette

singulière racine émet par son sommet une tige haute de trois ou quatre décimètres,

cy lind riqu e, striée, droite dans le b a s, un peu coudée dans sa partie

moy enn e, simple, ou un peu rameuse, parfaitement g lab re , ainsi que tout le

reste de la plante, couverte inférieurement par des gaines membraneuses. E lle

n’est accompagnée d’aucune feuille radicale. Vers sa partie moyenne, elle porte

une feuille linéaire, p oin tu e , longue de quatre à cinq décimètres, creusée en

gouttière et engaînée à sa b a s e , mais nullement comprimée en forme de

glaive. E lle donne ensuite naissance à trois ou quatre feuilles beaucoup plus

cou rte s, situées à l’origine des rameaux, qu’elles embrassent en manière de

spathe. Ceux-ci sont simples, peu nombreux, et portent à leur extrémité une

fleur solitaire, dont le pédoncule est enveloppé par une spathe à deux valves,

lancéolées, foliacées, pointues et presque égales entre elles.

Le périgone, dont la couleur est tantôt jau ne , tantôt rosâtre, est divisé jusqu’à

sa base en six segments étalés, ovales-oblongs, longs de quatre centimètres

environ, rétrécis à la base, obtus au sommet, marqués dans toute leur longueur

d’une nervure moyenne noirâtre.

Les étamines, au nombre de trois, n’atteignent pas la moitié de la longueur

des segments du périgone. Leurs filaments sont soudés ensemble dans presque

toute leur longueur, de manière à former un tube qui enveloppe le style.

Les anthères sont oblongues, redressées, assez volumineuses.

200