W5 ^ H I S T O I R E

par des puits, mais ces puits n’excluent point lcà galeries,

au lieu que dans cet article M. de F. femble faire

■ des puits &r des galeries deux maniérés différentes d’exploiter

les carrières d ardoife.

Page 8, ligna 43,

P refait toutes les carrières de Rimogne en Champagne,

■ &c. On pourroit inférer de ceci qu’ ii y a Rimogne plu-

fieurs carrières différemment inclinées & orientées. Il

n’y a au contraire à Rimogrie qu’un feul & meme banc,

. dans lequel on a ouvert à la vérité plufîeurs toffes, mais

qui fe communiquent toutes, & qui appartiennent au

même propriétaire : ainfi il falloit dite, prejque toutes

les carrières au-deffus de Charleville, ce qui auroit compris

celles de Rimogne, Saint-Louis, Saint-Barnabe,

&c.

Page è>. ligne 1 ç.

La longueur de cefojjé ejl ce que mus nommons la longueur

de laperriere, 8c l’on trouve ( page io . ligne 23.)

la foncée (p our la rigole ) parvenue à fa grandeur, au

lieu defa longueur, qui réglé, comme on le peut voir dans

la PI. I. la largeur delà perriere. Vo ilà , comme on voit,

une foule de négligences qui ne peuvent que jetter de

l ’obfcurité dans des articles qui étoient faits au contraire

pour s’éclaircir mutuellemement.

Page 1 3. ligne 3 1.

Les Ouvriers pour cet effet font une coupe avec les pics

le long des parties ( 3 f. 36'.) de la carrière. Il auroit fallu

marquer cette coupe fur le deffein, cela .étoit facile.

Page i~y. ligne 27.

Sur cette première couche d.'ardoife moins parfaite, 8cc.

On croiroit d’après cela, qu’il eft queftion d’une mau-

vaife couche pofee horizontalement fur une autre meilleure

dont elle eft féparée d’ une maniéré bien diflinéfce.

La moindre réflexion fur la difpofîtion des carrières

d’ardoife, dont M. de F. traite ici , fait connoître qu’elles

ne font point compofées de pareilles couches A

B. Les bancs a b qui forment ces carrières, font pref-

que verticaux. Ce 11’cft point un de ces bancs qui eft

plus dur 8c plus taché que les autres, mais chacun eft

plus dur 8c plus taché précifément vers l’endroit a où

il eft plus près de la furface.

Page ip. ligne 16 & fuivantes.

N A T U R E L L E . -

On a oublié d’indiquer ici que dans tout le refte de

cette page il n’eft plus queftion de la Planche III. mais

de la Planche première, à laquelle les renvois 18 , 32 ,

3 1 , A 8c c , c , c , fe rapportent.

Page 20. ligne 1 c.

Une de ces machines, & c. Cet aliéna 8c les deux fui-

vans manquent de clarté, je crois même d’exaétitude ; il

doit en effet y avoir deux chefs , un vers le levant,

l’autre vers le couchant-, tous deux & non pas un feul,

doivent être perpendiculaires au fëns dans lequel fe

fend l’ardoife ; il faut à tous deux couper le blocs pour

la détacher. La pente du banc d’ ardoife vers le nord ne

peut donc pas avoir plus d’influence fur l’un de ces

chefs que fur l’autre. Tous deux font par conféquent

egalement folides, otf s’ils ne le font pas, il faut qu’ il

y en ait uno autre raifon que celle que M. de F. apporte.

Page 22. lignes 1 1 & 22.

Contre fe s parois extérieures , lifez contre fe s parois intérieures.

Page 2 f . ligne 35.

On ajfted lebajjicot, &c. Toute cette manoeuvre du

baflicot 8c fur-tout du chalfis fur lequel on le pofe pour

le vuider plus facilement, ne me paroît pas clairement'

expliquée. Quelle eft la pofition de ce chaffis à l’égard

du chef de la carrière? le chaffis entier eft-il mobile,

ou n’y a-t-il que les deux décharges qui le fôientî Les

deux chevilles faillantes qui font figurées vers deux des

angles du grand chaffis, & dont il n’ eft point du tout

queftion dans le difeours, n’empêchcnt-clles pas les décharges

de s’éloigner autant qu’il paroît que cela eft né-

ceffaire pour le paffage d’un baflicot? dre. La figurer,

de la Planche II. 8c fon explication, bien loin d’éclaircir

ce partage, en augmentent l’obfcurité ; car le baflicot

Y que vuide l’ouvrier Z eft pofé à terre , 8c non

pas fur un chaffis.

Page 27. ligne 14 .

Des 24 heures de jour on ne peut guère fa ire travailler

les mêmes que deux ou trois heures de fuite. Cela n’apprend

rien , car il faudroit encore favoir de combien

eft le tems du repos après ce travail continu de deux ou

trois heures. Il eft difficile qu’un cheval refifte à travailler

& à fe repofer alternativement deux heures. J ’ai

vu plufîeurs machines mues continuellement par des

chevaux, où le tems du repos étoit double de celui du ■

travail, 8c pour le fervice defquclles il falloit par conféquent

trois relais de chevaux.

Même page, ligne derniere,

Les pompes coûtent beaucoup de première conflrucHon »

&c. Les pompes donc on fait ufage à la carrière de R imogne

au-deffoiis de Charleville, 8c dont il eft fait

mention dans la defeription que M. Vialet adonnée de

la maniéré dont cette carrière s’exploite, coûtent très-,

peu de première conftruéfcion 8c même d’entretien.

Comme ces pompes font Amplement afpirantes, il en

faut une tous les 2^ ou 30 piés de hauteur. Les réfer-

voirs pourroient fe placer dans un angle de la carrière ,

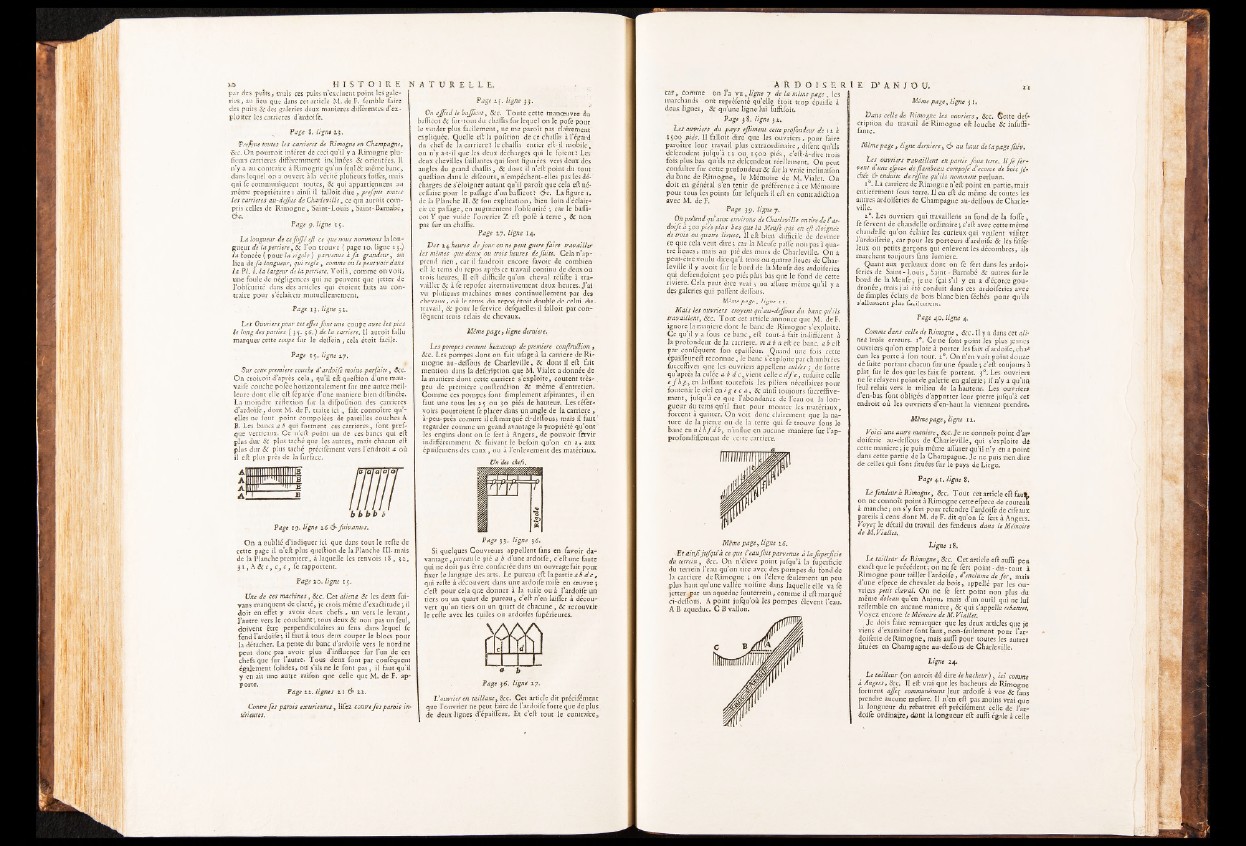

à-peu-près comme il eft marqué ci-deffous-, mais il faut’

regarder comme un grand avantage la propriété qu’ont '

les engins dont on fe fert à Angers, de pouvoir fièrvir

indifféremment 8c fuivanc le befoin qu’on en a , aux

épuifèmens des eaux, ou à l’enlevement des matériaux.

Un des chefs.

Page 33. ligne 36.

Si quelques Couvreurs appellent fans en favoir davantage

, pureau le pié a b d’une ardoife, c’eftune faute

qui ne doit pas être.confacrée dans un ouvrage fait pour

fixer le langage des arts. Le pureau eft la partie a b d c ,

qui refte à découvert dans une ardoife mife en oeuvre ;

c’eft pour cela que donner à la tuile ou à l’ardoife un

tiers ou un quart de pureau, c’eft n’en laiffer à découvert

qu’un tiers ou un quart de chacune, 8c recouvrir

le refte avec les tuiles ou ardoifes fupérieures.

a b

Page 3 6. ligné 27.

L’ouvrier en taillant, 8cc. Cet article dit précifément

que l’ouvrier ne peut faire de l’ardoife forte que déplus

de deux lignes d’épaiffeur. Et c’eft tout le contraire,

A R D O i S Ë R U

Càf, Comme bn l‘a Vu , ligne 7 de la même page , les

marchands ont repréfentè qifelle étoit trop épaiflè à

deux lignes, 8c qu’une ligne lui îiifïifoit.

Page 38. ligne 32.

L ei ouvriers du pays ejliment cette profondeur de 12 d

I f 00 piés. 11 falloir dire que les ouvriers, pour faire

paroître leur travail plus extraordinaire, difent qu’ils

descendent jufqu’à 12 ou i fo o piés ,efeft-à-dirc trois

fois plus bas qu’ils ne defeendent réellement, On peut

Confulter fur cette profondeur 8c fur la vraie indinaifon

du banc de Rimogne, le Mémoire de M. Vialet. On

doit en général s’en tenir de préférence à ce Mémoire

pour tous les points fur lefqueïs il eft en contradiction

aVec M. de F,

Page J«), ligne 7,

On prétendyiîaux environs de Charleville on dre de l 'ardoife

à 5 00 piés plus bas que la Meûfe qui eh eft éloignée

de trois ou quatre lieues. Il eft bien difficile de deviner

ce que cela veut dire *, car la Meufe paffe non pas à quatre

lieues, mais au pié des murs de Charleville. On a

peut-être voulu direqu a trois ou quatre lieues deGhar-

leville il y avoit fur le bord de la Meufe des ardoiferies

qu^ defeendoient 300 piés plus bas que le fond de cette

riviere. Cela petit être vrai ; on affine même qu’il y a

des galeries qui paflènt deffous,

Même page -, ligne 1 r.

Mais les ouvriers crôyent qiéau-deffous du banc qu’ils

travaillent, 8cc. Tout cet article annonce que M. de F.

ignore la maniéré dont le banc de Rimogne s’exploite.

Ce qu’il y a fous ce banc, eft tout-à feit indifférent à

la profondeur de la carrière, m a b n eft ce banc, a b eft

par conféquent fon epaillèur. Quand une fois cette

epaiflèureft reconnue, le banc s’ exploite par chambrées

fucceflives que les ouvriers appellent culées ; de forte

qu après la culée a b d e , vient celle c d f e , enfuice celle

c f h g , en laiflànt toutefois les piliers néceflàires pour

foutenir le ciel en i g e c a, 8c ainfi toujours fucceffivc-

ment, jufqu’à ce que l’abondance de l’eau ou la longueur

du tems qu’il faut pour monter les matériaux,

Forcent à quitter. On voit donc clairement que la nature

de la pierre ou de la terre qui fè trouve foiis le

banc en ni hfdb, n’influe en aucune maniéré fur l’ap-

profondiflement de cette carrière.

Même pâge, ligne 16 .

-Et a in f jüfqiéà ce que l'eau fo it parvenue à la Jiiperficie

du terrein, 8cc. On n’éleve point jufqu’à la luperficie

du terrein l’eau qu’ on tire avec des pompes du fond de

la carrière de Rimogne ; on l’éleve feulement un peu

.plus haut qu’une vallée voifine dans laquelle elle va fè

jetter jp a r un aqueduc fouterrein, comme il eft marque

ci-defîous. A point jufqu’où les pompes élevent l’eau.

A B aqueduc. C B vallon.

D* A N J O U, xi

Même page, ligne 3 1 »

p a n s celle de Rimogne les ouvriers, 8cc. Çettê defc

cription du travail de Rimogne eft louche & infuffi»

fànte.

Même page, ligne derhiere, & au haut de la page Jîiiv .

'Les ouvriers travaillent en partie fous tene. IL fe fe r-

vent d'une ejpeca defiambeaa compoje d’ecorce de bois jé -

ckée & enduite derefne qu’ils nomment petluau.

i° . Là carrière de Rimogne n eft point en partie, mais

entièrement fous terre. Il en eft de même de toutes lei

àüctes àrdoifèries de Champagne ali-deffous de Charleville.

2°, Les ouvriers qui travaillent au fond de la Foffe,

fe fervent de chandelle ordinaire; e’eft avec cette même

chandelle qu’on éclaire les cürieux qui veulent vifïter

lardoiferie, câr pour les porteurs d’ardoife 8c les faife-

leux ou petits garçons qui enlèvent les décombres, ils

marchent toujours fans lumière.

Quant aux perluaux dont on fe fert dans les ardoiferies

de Saint-Louis, Saint - Barnabe 8c autres furie

bord de là Melife, je ne fçai s’il y en a d’éedree gôu-

dronée, mais j’ai été conduit dans ces ardoiferies avec

de Amples éclats de bois blanc bien féchcs pour qu’ils

s’allument plus facilement,

Page 40. ligne 4,

Comme dans celle de Rimogne, 8cc. il y a dans cet ali*

neà trois erreurs. i° . Ce rte foht point les plus jeunes

ouvriers qu’on emploie à porter les faix d’ardoife, cha*

cun les porte à fon tour. 20. On n’en Voit point douze

de fuite portant chacun fur une épaule ; c’eft toujours à

plàt fur le dos que les faix fe portent. 30. Les ouvriers

ne fe relayent point de galerie en galerie ; il n’y a qu’un

feul relais vers le milieu de la hauteur. Les ouvriers

d’en-bas font obligés d’apporter leur pierre jufqu’à cet

endroit où les ouvriers a en-haut,la viennent prendre.

Même page, ligne 1 i .

Voici une autre maniéré, ôec. J e ne comtois point d’atr

doiferie au-deflous de Charleville, qui s’exploite de

cette maniéré; je puis même affurer qu’il n’y en a point

dans cette partie de la Champagne. J e ne puis rien dire

de celles qui font fîcuées fur le pays de Licge.

Page 4 1 . ligne 8.

Le fendeùra Rimogne , 8cc. Tout cét article eft faut,

on ne connoît point à Rimogne cette cfpece de couteau

à manche; on s’y fert pour refendre l’ardoife de cifeaux

pareils à ceux dont M. de F. dit qu’on fe fert à Angers.

Voyei le détail du travail des fendeurs dans le Mémoire

de M.Viallet,,

Ligne îS ,

Le tailleur de Rimogne , '8cc. Cet article eft auffi peu

exaét que le précédent; on ne.fe feft point-du-tout à

Rimogne pour tailler I’ardoife, d’enclume de fe r, mais

d’ une efpece de chevalet de bo is, appellé par les ouvriers

petit cheval. On ne fe fert point non plus du

même doleau qu’en Anjou, mais d’un outil qui ne lui

reflemble en aucune maniéré, & qui s’appelle rebattret,

Voyez encore le Mémoire de M. Viallet.

J e dois faire remarquer que les deux articles que je

viens d’examiner font feux, non-feulèment pour l’ar-

doiferie de Rimogne, mais auffi pour toutes les autres

fituces en Champagne au-deffous de Charleville.

Ligne 24.

Le tailleur (on auroit dû dire le hachetir) , ic i comme

à Angers, 8cc. Il eft vrai que les hacheurs de Rimogne

forment ajfe[ communément leur ardoife à vue 8c fans

prendre aucune mefüre. Il n’en eft pas moins vrai que

la longueur du rebattret eft précifément celle de l’ar-

doifè ordinaire# dont la longueur eft auffi égale à celle