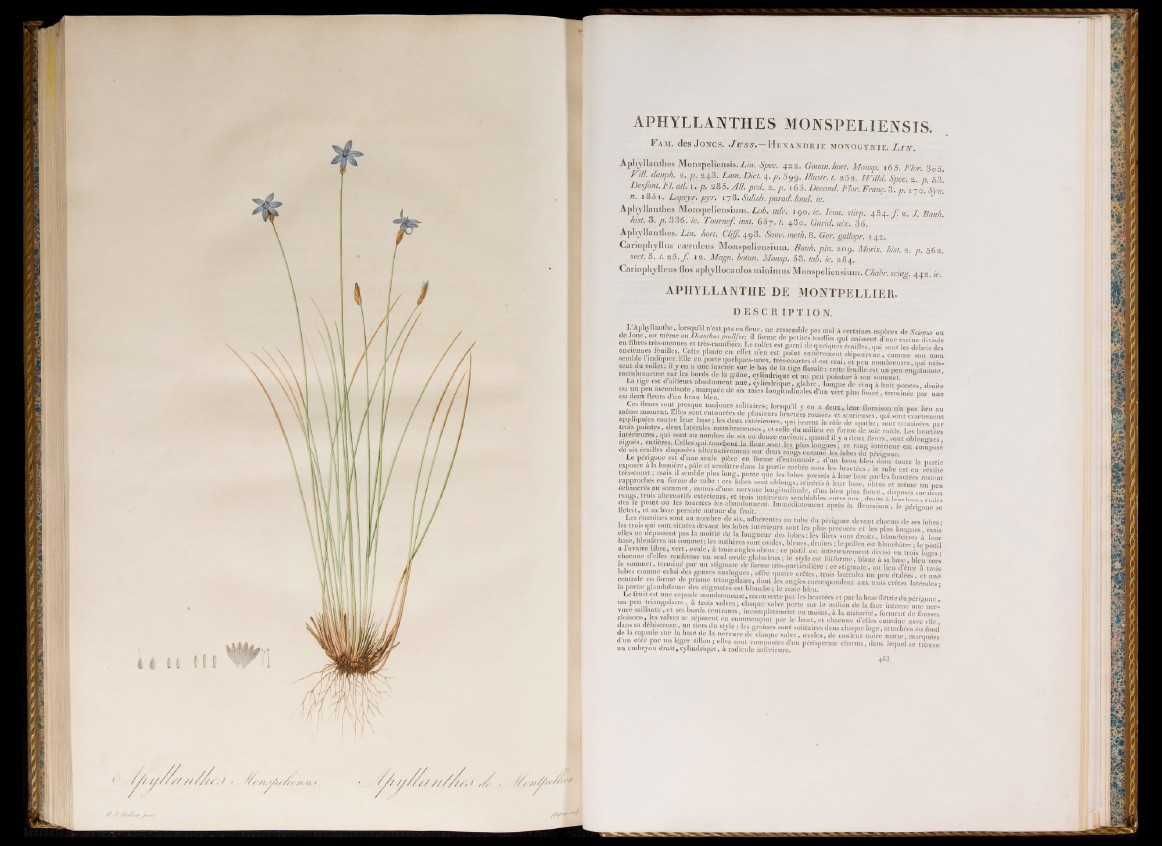

APHYLLANTHES MONSPELIENSIS.

Fam. des J o n c s . J i r s s .— H e x a n d r i e m o n o g t n i e . L i n .

Aplryllanthes Monspeliensis. Lin. Spec. 422. Gouan.horl. Monsp. 165. Flor. 3 o 5.

Vill. dauph. 2. p. 243. Lam. Dict. 4. p. S99. Illustr. 1. 2S2. Willd. Spec s « 53

Des/ont. FI. ad. 1. p. 28S. AU. ped. 2. p. 16 5 . Decand. Flor. Franc. 3 . p. 1yo.Syn.

n. 18 5 1. Lapeyr. pyr. 178. Salisb. parad, lond. ic.

Aplryllanthes Monspeliensium. Lob. ado. 190. ic. Icon. stirp. 4 5 4 ./ 2. J. Bauh.

bisl. 3 . p. 3 3 6 . ic. Tournef. insl. 6ôy. t. 430. Garid. aix. 3 6 .

Aplryllanthes. Lin. bon. Cliff. 493. Sauv. meth. 8. Ger. gallopr. 142.

Carioplrylius cæruleus Monspeliensium. Bauh. pin. 209. Moris. bisl. 2. p. 562.

sed. 5. t. 2 5 . f . 12. Magn. botan. Monsp. 5 3 . lab. ic. 284.

Cariophylleus flos aphyllocaulos minimus Monspeliensium. Chabr. sciag. 442. ic.

APHYLLANTHE DE MONTPELLIER

D E S C R I P T I O N .

L ’A p h y llan th e, lorsqu'il n’e st pas en fleu r, n e ressemble pas mal i eertaines espèces de Scirpus ou

d e J o n c , ou m êm e au Dianthuspmlifer; il forme de petites touffes qui naissent d’une racine P r is é e

en fibres très-menues et tres-ram.fiées Le collet est garni de quelques écailles, qui sont les débris de !

anciennes feuilles. Cette plante en effet n e n est point entièrement d é p o u rvu e , comme sou nom

semble 1 indiquer. E lle en porte quelques-unes, très-courtes i l est v r a i, e t peu n ombreuses, q ui naissent

du co llet; il y en a une insérée su r le bas de la tige florale : cette feuille est un peu e n t in a n t e

membraneuse su r les bords de la g ain e , cylindrique e t un peu pointue à son sommet 8

La t ig e est d ailleurs absolument n u e , cy lin d r iq u e , g la b r e , lon gu e de cin q à h u it p ou ces, droite

ou d T u fflY u m d t“ ?e'au S 6 “ ‘ “ “ S 1' “ “ d’“ “ P>« ■ ‘ ™ i u é e par une

Ces fleurs sont presque toujours solitaire s; lorsqu’il y en a d e u x , leur floraison n’a pas b eu au

même m oment. Elles sont entourées de plusieurs bractées rousses et scarieuses, qui sont exactement

appliquées contre leu r b ase; les deux extérieures, qui jou ent le rôle de spa the , sont terminées par

trois p o in te s , deux latérales membraneuses, et celle du milieu en forme de soie roide. Les bractées

intérieures , qui sont au nombre de six ou douze en v iro n , quand il y a deux fleu r s, sont oblongues

a lg u e s , en t ie r^ -C e lk s xm i- tonchent la fleur s o u U e s p lu sion gu e s ; ce rang intérieur est composé

de six écailles disposées alternativement sur deux rangs connu? les lobes d i périgone. 1

L e pen gon e est d u n e seule piè ce en forme d’e n to n n o ir , d ’un beau bleii dans ton te la partie

exposée a la lum iè re , pale et verdâtre dans la partie cachée sous les bractées : le tube est en réalité

très-court ; mais ,1 semble nlus long parce que les lobes pressés à leu r base par les bractées restent

rapprochés en forme de tu b e : ces lobes sont oblon gs, rétrécis à leur base, obtus e t même un peu

échancrés au sommet munis d u n e nervure longitu dinale, d’un bleu plus foncé , disposés sur deux

ran g s , trois alternatifs extérieurs e t trois intérieurs semblables entre e u x , droits à leur base étalés

des le poin t ou les bractées les abandonnent. Immédiatement après la fleu ra ison , le périgone se

flé t r it , e t sa base persiste au tou r du fru it. f c4,ouuc *>e

Les étamines sont au nombre de six, adhérentes au tube du périgone devant chacun de ses lobes-

les trois qui sont situées devant les lobes intérieurs sont les plus précoces e t les plus lo n gu e s , mais

elles n e dépassent pas la moitié de la lon gueu r des lobes : les filets sont d ro its , blanchâtres à leur

base, bleuâtres au sommet ; les anthères sont ovales, bleues, d roites ; le pollen est blanchâtre ; le pistil

a l ovaire lib r e , v e r t , o v a le , a trois angles obtus : ce pistil est intérieurement divisé en trois loges •

chacune d elles renferme un seul ovule g lobu leux ; le style est filifo rme , blanc à sa base, bleu vers

le sommet, termine par un stigmate de forme très-particulière : ce s t igm a te , au lieu d’ê tre à trois

lobes comme celui des genres ana logues, offre quatre crêtes, trois latérales u n peu étalée s, e t une

centrale en forme de prisme t riangu la ire, dont le s angles correspondent aux trois crêtes latérales -

la partie glanduleuse des stigmates est blanche ; le reste bleu.

Le fruit est une capsule membraneuse, recouverte p ar les bractées et par la base flétrie du p é r ig o n e ,

u n peu trian gu la ire , à trois v a lv e s ; chaque valve porte sur le milieu de la face interne une nervure

saillante , e t ses bords ren tran ts, incomplètement au mo iu s, à la matu rité , forment de fausses

cloisons . les valves se séparent en commençant par le h au t, e t chacune d ’elles entraîne avec elle

dans sa déhiscence, un tiers du style : les graines sont solitaires dans chaque lo g e , attachées au fond’

d e la capsule sur la base de la nervure de chaque v a lv e , ovales, de couleur noire m a t te , marquées

1,11 1 Pa,’ UIî leë e[. sillon ; el es sont composées d’un périsperme ch arn u , dans lequel se trouve

un embryon d ro it, cy lindriqu e, à radicule inférieure. - ' •

483