cc

w

Q

til

Q

O

1 0 —

^ :c ^ ^ X - o - ^ 'a î; « ^ I; ;; g ^ 5^1r : 'iλ- oCc?i c^ iCo J^ 1 Itto ic iciO i cc ci cI -i c" jei ':r .

s

O

V

a fl

• • - S

•so

i l

• t £

• —Î10 —.- 5 (A

. 5 • o3 ou >

S ' ? 2-s 2S: ^C i.o j ^

a

c o

a ^

o o

S w

Jo-- Sf l

c X

o

0) •

*

QO < V}

U .

3 3

A O • ¿ 1

u cc CO a>

t 5 . as TJ v>

S ^

< 1

3 «

P

t> •>s

u

1 S O

3

o

a S

C/2 a

"U o

-t3 HD H

U

v :

•CJ

T5

cc O)

ti «5 Bî C

w

.-3

a

>2

n

3«

c: = .1 o

S 5 rus; ayz

• V-0 -1O)

« 4«J

CnL C-«u

. ^ « o

• -^ o i 3-

• 5 «1 « «

? ii «

• 0«1 5^Q J ~ • -

• Cd.

o .

(^U ;0 £ E —

• • •

• VA ^

. • s

a

• .,1-g-

. U

.• a ^ - a j

3 -c an

. o bb^

a

C- .-î

. . <a .

2 o -i! o

C O 3 w>

2 O C c 3 <D ^

lb

ûO

w

a (u il 'Oai sc-3u

X

3 .

>-> -

i(f-t _c__

5 "=0) i3/l U3

"E. 3

W

• - ¿ sO ^C 3 • • «cfl cu^ja—

• ^ •

• C = •J a ) . uO co -na

X3 - Î3

i r

o s Ϋ

Ol

3 —

1) «

S= C OV

Uo - OQ -j.-a3

c ^

s

g 5

3

0J5

^ «

t

c

3

«5 3 !U -

1; ^

J<: rj

aa . •dj

5 g

a;

I J

3

CO

<tuf l (yc

a>

£

u

C/2

Lâ

CcnC cc

3

3

C3

&0

M

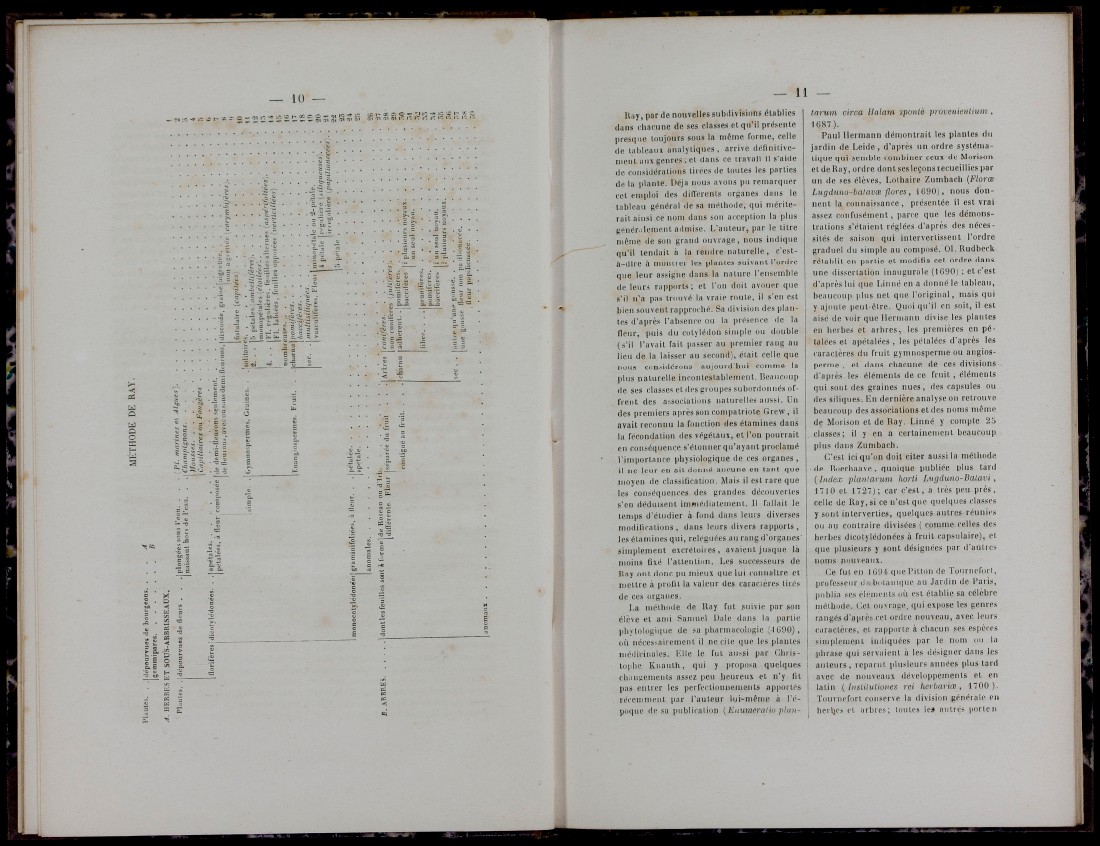

Kay, par de nouvelles subdivisions élabiies

dans chacune de ses classes el qu' i l présente

presque toujours sous la même forme, celle

d e tableaux analytiques, arrive définitivemeut

aux genres, et dans ce travail il s'aide

d e cousidératious tirées de toutes les parties

d e la plante. Déjà iu)us avons pu remarquer

cet emploi des dillerenls organes dans le

t a b l e a u général de sa méthode, qui mériter

a i t aiusi ce nom dans son acception la plus

f^enér.ilement admise. L'auteur, par le titre

même de son grand ouvrage, nous indique

q u ' i l tendait à la rendre naturelle, c'està

- d i r e à montrer les plantes suivant Tordre

que leur assigne dans la nature l'ensemble

d e leurs rapports; et l'on doit avouer que

s'il n'a pas Irituvé la vraie route, il s'en est

bien souvent rapproché. Sa division des plantes

d'après l'absence ou la présence de la

fleur, puis du cotylédon simple ou double

( s ' i l l'avait fait passer au premier rang au

lieu de la laisser au second), était celle que

nous considérons aujourd'hui comme la

|)lus naturel l e incontestablement. Beaucoup

île ses classes et des groupes subordonnés of-

IVeut des associations naturelles avrssi. Un

des premiers après son compatriot e Grew, il

avait reconnu la fonction des étamines dans

la fécondation des végétaux, et l'on pourrait

en conséquence s'étonner qu'ayant proclamé

i ' i m p o r t a n c e physiologique de ces organes,

il ne leur en ait donné aucune en tant que

moyen de classification. Mais il est rare que

les conséquences des grandes découvertes

s ' en déduisent immédiatement. Il fallait le

temps d'étudier à fond dans leurs diverses

m o d i i i c a t i o n s , dans leurs divers rapports,

les é tamines qui , reléguées aii rang d'organes"

s i m p l e m e n t excrétoires, avaient jusque là

moins fixé l'attention. Les successeurs de

Ray ont donc pu mieux qu€ lui connaître et.

m e t t r e à profit la valeur des caractères tirés

d e ces organes.

J.a méthode de Ray fut suivie par son

élève et ami Sanuiel Dale dans la partie

p h y t o l o g i q u e de sa pharmacologie (^1690),

o ù nécessairement il ne cite que les plantes

médivinales. Elle le fut aussi par Christophe

Knauth, qui y proposa quelques

c h a n g e m e n t s assez peu heureux et n'y fit

pas entrer les perfectionnements apportés

r é c e m m e n t par l'auteur lui-même à l'époque

de sa i)ublicaiion {Enuinerado plantarum

circa IJalarn spontè provenienlium ,

1 6 8 7 ) .

Paul Hermann démontrait les plantes du

j a r d i n de Leide, d'après un ordre systémat

i q u e qui semble combiner ceux de Morison

et de Ray, o rdr e dont ses leçons recueillies par

u n de ses élèves, Lolhaire Zumbach {Floroe

Lugduno-balavoe flores, 1690), nous donn

e n t la connaissance, présentée il est vrai

assez confusément, parce que les démonst

r a t i o n s s'étaient réglées d'après des nécessités

de saison qui intervertissent l'ordre

graduel du simple au composé. 01. Rudbeck

r é t a b l i t eu partie et modifia cet ordre dans

u n e dissertation inaugurale (1690) ; et c'est

d ' a p r è s lui que Linné en a donné le tableau,

beaucoup plus net que l'original, mais qui

y a jout e peut-être. Quoi qu'il en soit, il est

aisé de voir que Hermann divise les plantes

en herbes et arbres, les premières en pétalées

et apétalées, les pétalées d'après les

caractères du fruit gymnosperme ou angiosperme

, et dans chacune de ces divisions

d ' a p r è s les éléments de ce fruit, éléments

qui sont des graines nues, des capsules ou

des siliques. En dernière analyse on retrouve

beaucoup des associations et des noms même

de Morison et de Ray. Linné y compte 25

classes; il y en a certainement beaucoup

plus dans Zumbach,

C'est ici qu'on doit citer aussi la méthode

• d e Boerhaave, quoique publiée plus tard

{Index planlarum horti Lugduno-Baiavi,

17 10 et 1727); car c'est, à très peu près,

celle de Ray, si ce n'est que quelques classes

y sont interverties, quelques autres réunies

ou au contraire divisées ( c omme celles des

herbes dicotylédonées à fruit capsulaire), et

que plusieurs y sont désignées par d'autres

noms nouveaux.

Ce fut en i 6 9 4 que Pitton de Tournefort,

professeur di'uhotanique au Jardin de Paris,

publia ses élément s où est établie sa célèbre

méthode. Cet ouvrage, qui expose les genres

rangés d'après cet ordre nouveau, avec leurs

c a r a c t è r e s , et rapporte à chacun ses espères

simplenieiit indiquées par le nom ou la

phrase qui servaient à les désigner dans les

a u t e u r s , reparut plusieurs années plus tard

avec de nouveaux développements el en

l a t in { înstU'uliones rei herbarioe, 1700 ).

T t u i r n e f o r l conserve la division générale en

hevljcs et arbres; toutes les autres porten