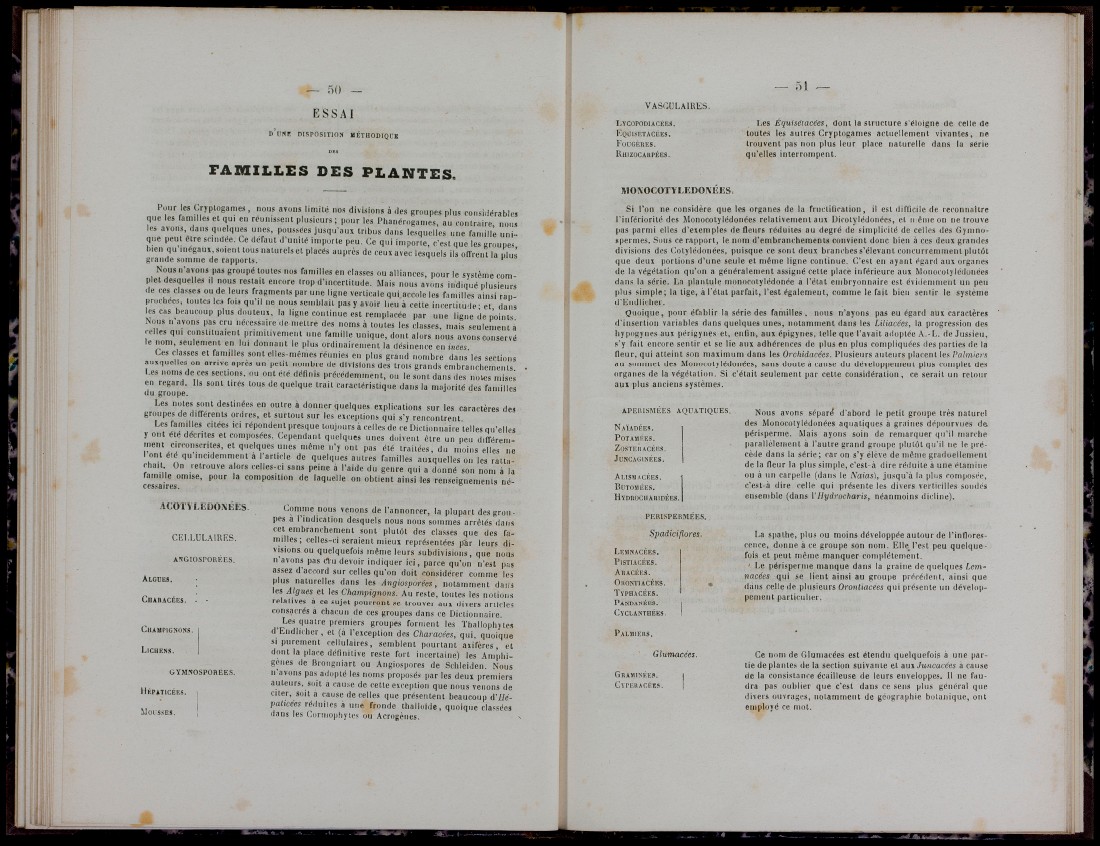

— 50 —

ESSAI

D'UNE DISPOSITION MÉTHODIQUE

DE5

FAMILLES DES PLANTES,

Pour les Cryptogames, nous avons Imi.te nos divisions à des groupes plus consi^lérables

que les familles et qui e>i réunissent plusieurs ; pour les Phanérogames, au contraire, nous

les avons dans quelques unes, poussées jusqu'aux tribus dans lesquelles une famillê unique

peut être scindée. Ce défaut d'uni t é importe peu. Ce qui importe, c'est que les groupes

bien qu inégaux soient tous naturel s et placés auprès de ceux avec lesquels ils of f rent la plus'

grande somme de rapports. ^

Nous n'avons pas groupé toutes nos familles en classes ou alliances, pour le système complet

desquelles ,1 nous restait encore trop d'incertitude. Mais nous avons indiqué plusieurs

<ie ces classes ou de leurs fragments par une ligne verticale qui accole les familles ainsi ranprochees,

toutes les fois qu'il ne nous semblait pas y avoir lieu à cette incertitude • et dans

l e s c a s beaucoup plus douteux, la ligne continue est remplacée par une ligne de points

Nous n avons pas cru néce.ssaire de m e t t r e des noms à toutes les classes, mais seulement'à

celles qui constituaient primitivement une famille unique, dont alors nous avons conservé

le nom, seulement en lui donnant le plus ordinairement la désinence en inées

Ces c asses et familles sont elles-mêmes réunies en plus grand nombre dans les sections

auxquelles on arrive après un petit nombre de divisions des trois grands embranchements

Les noms de ces sections, ou ont éié définis précédemment, ou le sont dans des noies mises

du Troupe ca r a c t é r i s t i q u e dans la majorité des familles

Les notes sont destinées en outre à donner quelques explications sur les caractères des

groupes de différents ordres, et surtout sur les exceptions qui s'y rencontrent

Les faniilles citées ici répondent presque toujours à celles de ce Dict ionnai r e telles qu'elles

y ont été décrites et composées. Cependant quelques unes doivent être un peu différemment

circonscrites, et quelques unes même n'y ont pas été traitées, du moins elles ne

I ont éié qu incidemment a l'article de quelques autres familles auxquelles on les rattachai

On retrouve alors celles-ci sans peine à l'aide du genre qui a donné son nom à la

famille omise, pour la composition de laquelle on obtient ainsi les renseignements né-

CCS&â 1 •

ACOTVLKDOrMÉES

CELLULAIUF.S.

ANGIOSPORÉES.

ALGUES.

CHARÂCÉES. . •

CHAMPIGNONS.

LICHENS.

GYMNOSPOñEES.

HÉPATICÉES. I

I

MOI.:SSES. !

Comme nons venons de Pannoncer, la plupart des groupes

a l'indication desquels nous nous sommes arrêtés dans

cet embranchement sont plutôt des classes que des fam

i l l e s ; celles-ci seraient mieux représentées par leurs divisions,

ou quelquefois même leurs subdivisions, que nous

n'avons pas eiu devoir indiquer ici, parce qu'on n'est pas

assez d'accord sur celles qu'on doit considérer comme les

plus naturelles dans les Ângiosporées, notamment dans

les Algues et les Champignons. Au reste, toutes les notions

relatives a ce sujet pourront se trouver aux divers anicles

consacrés a chacun de ces groupes dans ce Dictionnaire.

Les quatre premiers groupes forment les Thallophytes

d ' E n d l i c h e r , et (à l'exception des Characées, qui, quoique

si purement cellulaires, semblent pourtant axifères, et

dont la place définitive reste fort incertaine) les Amphigenes

de Brongniart ou Angiospores de Schleiden. Nous

n'avons pas adopté les noms proposés par les deux premiers

a u t e u r s , soit a cause de cette exception que nous venons de

citer, soit a cause de celles que présentent beaucoup d'iiepaticées

réduites à une fronde thalloïde, quoique classées

dans les Corrnophytcs ou Acrogènes.

V A S C U L A I R E S .

LYGOPODÎACÉES.

EQUISETACÉES.

FOUGÈRES.

iluiZOCAKPÉES.

MOIVOCOTILEDOXEES.

Les Équisélacées^ dont la s tructure s'éloigne de celle de

toutes les autres Cryptogames actuellement vivantes, ne

trouvent pas non plus leur place naturelle dans la série

qu'elles interrompent.

Si l'on ne considère que les organes de la fructification, il est difficile de reconnaître

r i n f é r i o r i t é des Monocotylédonées relativement aux Dicoiylédonées, et même on ne trouve

pas parmi elles d'exemples de fleurs réduites au degré de simplicité de celles des Gymnospermes.

Sous ce rappor t , le nom d'embranchements convient donc bien à ces deux grandes

divisions des Colylédonées, puisque ce sont deux branches s'élevant concurremment plutôt

que deux portions d'une seule et même ligne continue. C'est en ayant égard aux organes

de la végétation qu'on a généralement assigné cette place inférieure aux Monocotylédonées

dans la série. La plantule inonocotylédonée à l'état embryonnaire est évidemment un peu

plus simple; la tige, à l 'état parfait, l'est également, comme le fait bien sentir le système

d ' E n d l i c h e r .

Q u o i q u e , pour établir la série des familles, nous n'ayons pas eu égard aux caractères

d ' i n s e r t i o n variables dans quelques unes, notamment dans les Liliacées, la progression des

aux périgynes et, enfin, aux épigynes, telle que l'avait adoptée A.-L. de Jussieu,

s'y fait encore sentir et se lie aux adhérences de plus en plus compliquées des parties de la

fleur, qui atteint son maximum dans les Orchidacées. Plusieurs auteurs placent les Palmiers

a u sommet des Monocotylédonées, sans doute à cause du développement plus complet des

organes de la végétation. Si c'était seulement par cette considération, ce serait un retour

aux plus anciens systèmes.

APEÍUSMEES AQUATIQUES,

N A U D É E S .

POTAMF.ES.

ZOSTEUACÉES.

JUNCAGINÉES,

ALISMACÉES.

BUTOMÉES.

HYDllOCHAniDÉES.

PERISPEBMEES.

Spadîciflores.

LEMNACÉES.

PlSTIACÉES.

A II ÂGÉES.

OliONTIACÉES.

TYPHACÉES.

PANDANÉES.

CYCLANTHÉES.

PALMIEHS.

Glumacées.

GRAMINÉEPÎ.

CYPERACERS.

Nous avons séparé d'abord le petit groupe très naturel

des Monocotylédonées aquatiques à graines dépourvues da

périsperme. Mais ayons soin de remarquer qu'il marche

parallèlement à l'autre grand groupe plutôt qu'il ne le précède

dans la série; car on s'y élève de même gradoellemenl

de la fleur la plus simple, c'est-à dire réduite à une étamine

ou à un carpelle (dans Naias), jusqu'à la plus composée,

c'est-à dire celle qui présente les divers verticilles soudés

ensemble (dans VHydr^ocharis, néanmoins dicline).

La spathe, plus ou moins développée autour de l'inflorescence,

donne à ce groupe son nom. ElleJ'est peu quelquefois

et peut même manquer complètement.

' Le périsperrne manque dans la graine de quelques Lemnáceas

qui se lient ainsi au groupe précédent, ainsi que

dans celle de plusieurs Orontiacées qui présente un développeuient

particulier.

Ce nom de Glumacées est étendu quelquefois à une partie

déplantés de la section suivante et a^ux June accès à cause

de la consistance écailleuse de leurs enveloppes, 11 ne faud

r a pas oublier que c'est dans ce sens plus général que

divers ouvrages, notamment de géographie botanique, ont

euiployé ce mot.