à un ensemble de végétaux exotiques. Dans

ces trois flores, l'ordre de Jussieu est encore

suivi iisspz fideleuient, cepen(i¡ml avec des

niodiiicaiions et, perfecUoi inenient s qui dans

ies disciples foui reconnaître autant de maîtres.

Il Test dans la Flore française, avec

cette seule dilVcrence que les diclines sont

traiis|iort^es en tete des ap'étales ou incompletes

dont elles font partie, les polypétaiées

hypogynes rejetées à la fin, c'est à-dire après

ies péri{zynes. La division des dicotylédonées

en plusieurs classes d'après Tabsence , la

soudure ou riiuiépeudance des pétales et

d'après la triple insertion des étamines,

quoique suivie , n'est pas indiquée, et c'est

seulement aux trois grands embranchements

q u ' e s t appliqué ce nom de classes.

M. KunUi, aujourd'hui professeur à Berlin

, résida longtemps à Paris pour la rédaction

du grand ouvrage cité plus haut , et put,

dans le commerce intime des botanistes

français les plus célèbres, A.-L. deJussieu

et L.-C. Richard, s'initier à la connaissance

approfondie des families naturelles qu'il a

puissamment concouru à propager, ainsi

que son illustre maître, le véritable fondat

e u r de la géographie botanique , si étroitement

liée à ces familles, M. Alexandre de

Humboldt. Dans cette flore d'une partie de

l ' A m é r i q u e qu'on leur doit, il n' y a d'autre

c h a n g e m e n t a p p o r t é à l a s é r i edu Gerteraplantarum

que la transposition des diclines de

la fin au commencement des dicotylédonées.

M. Runih Ta également adoptée dans son

Haììdbuch der Botanilc.j 1S31, destiné à la

connaissance des familles qu'il passe en revue

au nombre de 260, et, enfin , dans le

grand ouvrage ( EnumeraUo planiarum

huciisque cognilarum securidùm familias naturales

descriplarum , 1833-1843), dont la

p a r t i e jusqu'ici publiée commence par les

monocotylédones et ne les a pas encore

épuisées.

M. Robert Brown, dans la préface de son

Prodrome, s'exprime ainsi : Jussoeanam me-

Ihodum seculus sum, cujus ordines plerique

verè naturales, licei eorum classica disposino,

concedente auctore non minus candido quam

docto, soepè aríificialis, etquandoquè, ut miki

videatur , principiis amhiguis innixa. II

a j o u t e qu'il s'est peu inquiété de la série

des familles, qu'avouerait avec peine la nat

u r e , qui lie les corps organiques en un

réseau plutôt qu'en une chaîne Le premier

volume du précieux ouvrage que nous venons

de citer, commençant aux Fougères

comprises parmi les monocotylédones, se

termine avec les monopétalées périgynes;

ce sera toujours pour les botanistes un

profond regret que le second n'ait pas paru.

D.ins plusieurs mémoires, M. Brown a examiné

un assez grand nombre de familles;

les rapprochements partiels qu'il y n indiqués

doivent être médités , comme tout ce

qui est sorti de la plume d'un si grand

m a î t r e , et d'autant plus qu'il annonce ces

combinaisons de plusieurs familles en groupes

naturels comme le premier et le grand

p.-as à faire maiiitenant dans l'établissement

de la méthode. Quant à leur ordre général ,

il déclare s'être conformé a peu près à celui

q u ' a v a i t tracé De Candolle dans l'ouvrage

dont nous allons parler.

P f u d'auteurs se sont occupés de la taxonornie

autant que De Candolle , qui en a

exposé et discuté au long les principes avec

une philosophie profonde et une élégante

c l a r t é , dans sa Théorie élémentaire (1813),

et qui les a ensuite appliqués à l'universalité

des espèces végétales, dans l'ouvrage le

plus complet que nous possédions sur elles, et

qui est encore en voie d'exécut ion {Prodromns

systematis naturalis regni vegetahilis, 1824-

1848). Le premier de ces livres présente

u n e Esquisse d'une série linéaire et par conséquent

artificielle pour la disposition des

familles naturelles du règne végétal , titre

dont on peutconclurej ainsi que des considérations

préalables, qu'aux familles seules

l ' a u t e u r attribuait la qualité de naturelles.

Il commence par admettre les trois grands

embranchements du règne végétal; mais

aux caractères tirés de l'embryon il associe

ceux de la structure anatomique qu'il a fait

prévaloir plus tard , et il emploie les noms

d'endogènes et d'exogènes pour définir par

u n seul mot ces dilîérences essentielles que

Desfontaines avait signalées dans les tiges

des monocotylédonées et des dicotylédonées,

et dans leur mode d'accroissement qui se

poursuivrait de l'intérieur à l'extérieur dans

les premières, de l'extérieur à l'intérieur

dans les secondes : opinion dont les observations

modernes ont fait reconnaître la

f a u s s e t é , de laquelle résulte Timpropriélé

d e c e s termes. Ces observations multipliées

ont constaté d'ailleurs des exceptions à ces

( a r a c t c r e s de la stru'-ture anatomique, bien

plus nonïbreuses qu' à ceux que fournit l'emb

r y o n , et la plus simple suffit pour apercevoir

à quel point, dans les végétaux les plus

voisins elle est modifiée par la durée Je la

vie du végétal, et par le milieu dans lequel

elle s'accompl i t. Quoi qu'il en soit, le nouibre

des classes se trouve réduit à 9, d'après les

considérations exprimées dans le tableau

suivant :

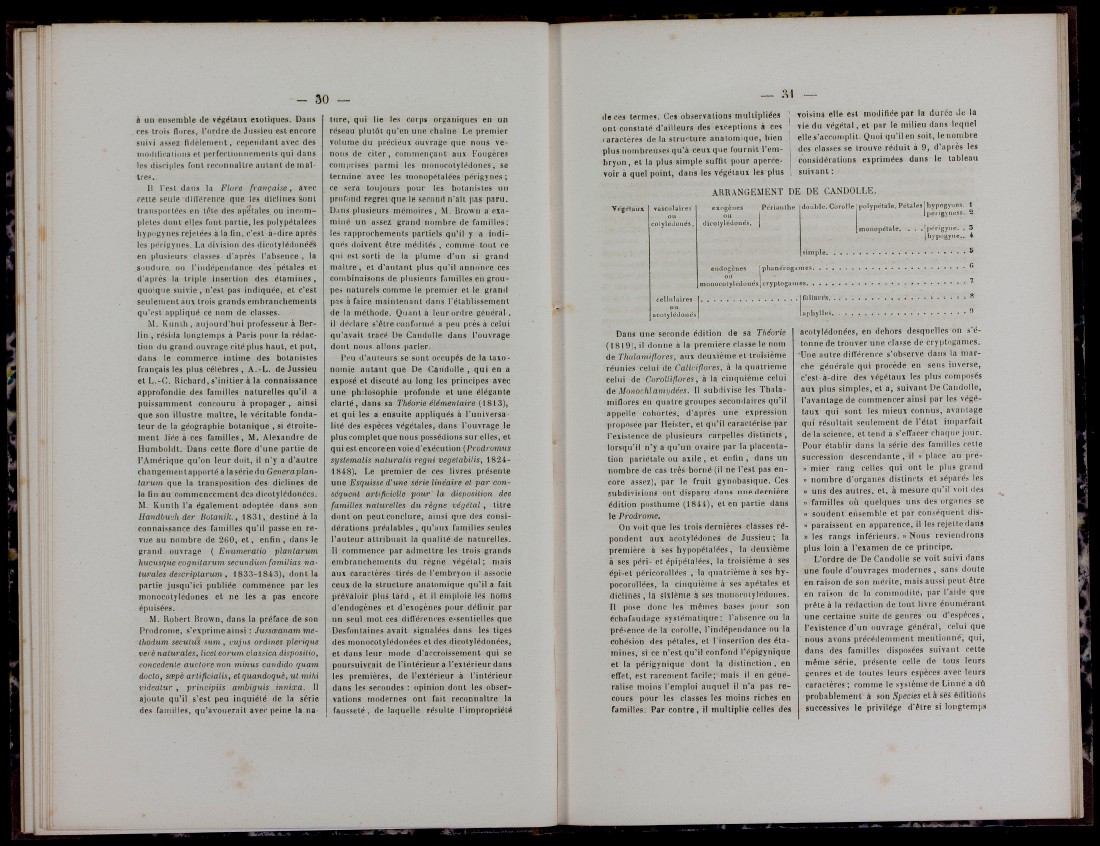

Végétaux vasciilaires

ou

colylédonés,

ARRANGEMENT DE DE CANDOLLE.

exngeiies Pé r i a n the

ou

dicoty tédoués.

endogènes phane'rog

ou

mouocotyl(ido nés

double. Corolle polypétale. Peíales

hypogyiies. 1

péiigyncss. 2

Iperigyne.

[hypogyne.

monopétale, . . .

simple.

cellulaires

ou

acotylédonés

cryptogames

foliacés ^

- . ii

Dans une seconde édition de sa Théorie

(1819), il donne à la première classe le nom

de Thalamifiores, aux deuxième et troisième

réunies celui de Caliciflores, à la quatrième

celui de CoroUiflores, à la cinquième celui

de Monochlamydées. Il subdivise les Thalamiflores

en quatre groupes secondaires qu'il

appelle cohortes, d'après une expression

proposée par Heister, et qu'il caractérise par

l'existence de plusieurs carpelles distincts,

lorsqu'il n'y a qu'un ovaire par la placentation

pariétale ou axile , et enfin, dans un

nombre de cas très borné (il ne l'est pas encore

assez), par le fruit gynobasique. Ces

subdivisions ont disparu dans une dernière

édition posthume (1844), et en partie dans

le Pi'odrome.

On voit que les trois dernières classes répondent

aux acotylédonés de Jussieu ; la

première à ses hypopétalées, la deuxième

à ses péri- et épipétalées, la troisième à ses

épi-et péricorollée.s , la quatrième à ses hypocorollées,

la cinquième à ses apétales et

d i c l i n e s , la sixième à ses monocotylédones.

Il pose donc les mêmes bases pour son

échafaudage systématique: l'absence ou la

présence de la corolle, l'indépendance ou la

cohésion des pétales, et Tinsertion des étamines,

si ce n'est qu'il confond répigynique

et la périgynique dont la distinction, en

effet, est rarement facile; mais il eu généralise

uioins l'emploi auquel il n'a pas recours

pour les classes les moins riches en

familles. Par contre, il multiplie celles des

aphytles

acotylédonées, en dehors desquelles on s'étonne

de trouver une classe de cryptogames.

Une autre ditlerence s'observe dans la marche

générale qui procède en sens inverse,

c ' e s l - à - d i r e des végétaux les plus composés

aux plus simples, et a, suivant De Caridolle,

l ' a v a n t a g e de commencer ainsi par les végétaux

qui sont les mieux connus, avantage

qui résultait seulement de l'état imparfait

de la science, et tend à s'effaeer chaque jour.

Pour établir dans la série des familles celte

succession descendante , il « place au pre-

» mier rang celles qui ont le plus grijud

» nombre d'organes distincts et séparés les

1) uns des autres, et, à mesure qu'il voit des

» familles où quelques uns des orgfiiies se

H soudent ensemble et par conséquent dis-

» paraissent en apparence, il les rejet t e dans

» les rangs inférieurs. » Nous reviendrons

plus loin à l'examen de ce principe.

L ' o r d r e de De Candolle se voit suivi dans

u n e foule d'ouvrages modernes, sans doute

en raison de son mérite, mais aussi peut être

en raison de la commodité, par l'aide que

prête à la rédaction de tout livre énumérant

u n e certaine suite de genres ou d'espèces,

l'existence d'un ouvrage général, celui que

nous avons précédemment mentionné, qui,

dans des familles disposées suivant cette

même série, présente celle de tous leurs

genres et de toutes leurs espèces avec leurs

caractères ; comme le sysième de Linné a dû

probablement à son 5pecies et à ses éditions

successives le privilège d'être si longtemps

te

m