rrl

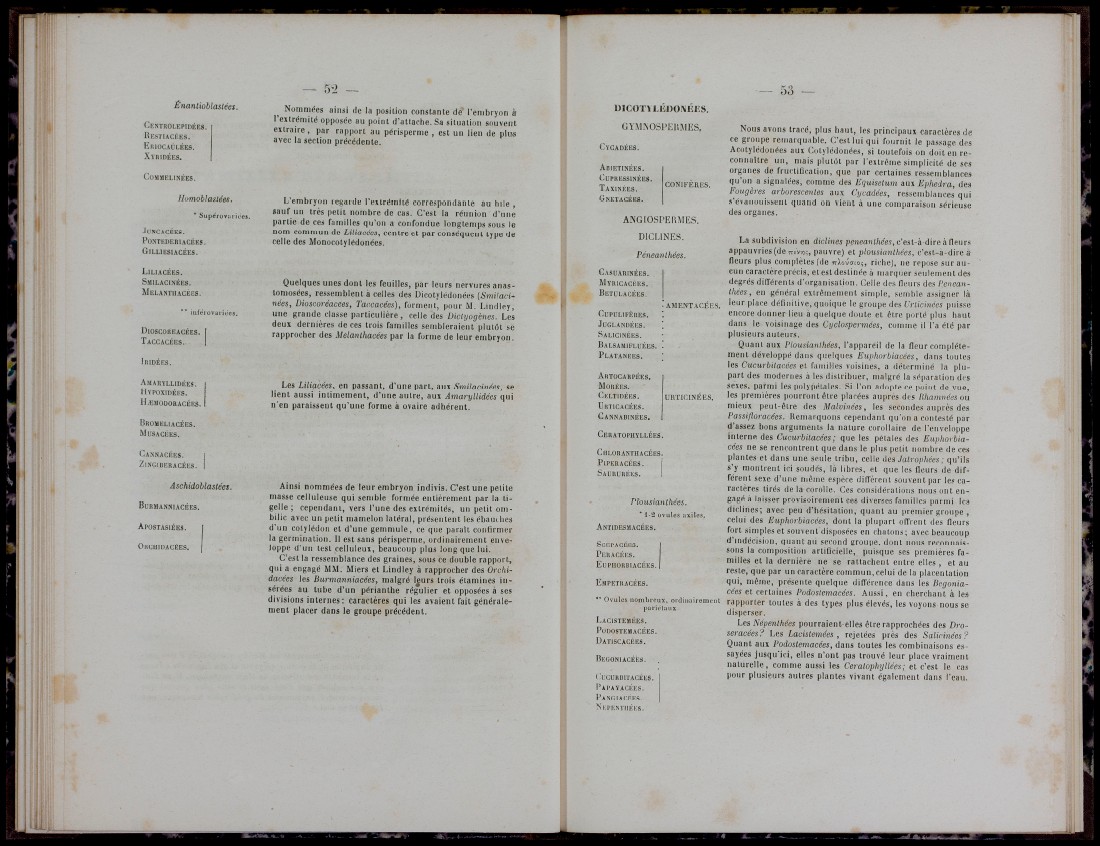

Énantiohlastées.

? ì

S i

CENTUOLEPIDÉES.

RESTÎACÉES.

KNIOCAULÉES.

XYR IDÉES,

COMilELINÉES.

Homobiastées.

Supérovaiices.

JUNCACÉES.

PONTEDERIAGÉES.

GILLIESIACÉES.

LILÌACÉES.

SMILACINÉES.

MELANTUACËES.

iiii'erovarities.

DiOSCOREAOÉES.

TACCÂGÉES.

IRIDÉES.

AMARYLLIDÉES.

HYPOXIDÉKS.

H.^MODOaACÉES,

BROMELIACEES.

MUSAGÉES.

CANNACÉES.

ZiNGiBERACÉES.

Aschtdoblaslées.

BURMANNIACÉES.

APOSTASIÉES.

ORCHIDAGÉES.

Nommées ainsi de ia position constante de l'embryon à

rextrémité opposée au point d'attache. Sa situation souvent

e x t r a i r e , par rapport au périsperme , est un lien de plus

avec la section précédente.

L'embryon regarde l'extrémité correspondante au hile ,

sauf un très petit nombre de cas. C'est la réunion d'une

partie de ces familles qu'on a confondue longtemps sous le

nom commun de Liliacées, centre et par conséquent type de

celle des Monocotylédonées.

Quelques unes dont les feuilles, par leurs nervures anastomosées,

ressemblent à celles des Dicotylédonées [Smilacinées,

Dîoscoréacees, Tacxacées), forment, pour M. Lindiey,

une grande classe particulière, celle des Dictyogènes. Les

deux dernières de ces trois familles sembleraient plutôt se

rapprocher des Melanthacées par la forme de leur embryon.

Les Liliacées, en passant, d'une part, aux Smilacinées, se

lient aussi intimement, d'une autre, aux Amaryllidées qui

n'en paraissent qu'une forme à ovaire adhérent.

Ainsi nommées de leur embryon indivis. C'est une petite

masse celluleuse qui semble formée entièrement par la tigelle

; cependant, vers l'une des extrémités, un petit ombilic

avec un petit mamelon latéral, présentent les ébauches

d'un cotylédon et d'une gemmule, ce que paraît confirmer

la germination. Il est sans périsperme, ordinairement enveloppé

d'un test celluleux, beaucoup plus long que lui.

C'est la ressemblance des graines, sous ce double rapport,

qui a engagé MM. Miers et Lindiey à rapprocher des Orcliidacées

les Burmanniacées y malgré l^urs trois étamines insérées

au tube d'un périanthe régulier et opposées à ses

divisions internes: caractères qui les avaient fait généralement

placer dans le groupe précédent.

DSC0T\LÉl>0I\l5l!:S.

GYMNOSPERMES,

CVCADÉES.

ABIETINÉES.

CUPRESSINÉES.

TAXINÉES.

GNETAGÉES.

C O N I F E R E S .

ANGiOSPEIAMES.

DIGLINES.

Péneanthées.

AMENTACÉES.

U R T I C I N E E S .

CASUARINÉES.

MYRIGAGÉES.

BEÏULAGÉES.

CUPULIFÈRES.

JUGLANDÉES.

SALIGINÉES.

BALSAMIFLUÉES.

PLATANÈES.

ARTOGARPÉES.

M ORÉES,

CLILTMÉES.

URTICAGÉES.

CANNABINÉES.

CERATOPHYLLÉES.

CHLORANTHAGÉES.

P I PERÂGÉES.

SAURURÉES.

Plousianthées,

' l - â ovules axiles.

ANTIDESMAGÉES.

SGEPAGÉES.

P E R ÂGÉ ES.

EUPUORBIAGÉES.

EMPETUAGÉES.

** O v u l e s nombreux, ordinairement

p a r i é l a n x .

LAGISTEMÉES.

PODOSTEMAGÉES.

DATISC.-IGÉES.

BEGONIAGÉES.

(.'UGURBITAGÉES.

PÀPAYACÉES.

PANGIAGÉES.

NTIPENTUÉES.

Nous avons tracé, plus haut, les principaux caractères de

ce groupe remarquable. C'est lui qui fournit le passage des

Acotylédonées aux Cotylédonées, si toutefois on doit en reconnaître

un, mais plutôt par l'extrême simplicité de ses

organes de fructification, que par certaines ressemblances

qu'on a signalées, comme des Equisetum ¡mxEphedra, des

Fougères arborescentes aux Cycadées, ressemblances qui

s'évanouissent quand on vient à une comparaison sérieuse

des organes.

La subdivision en diclines peneani/iees, c'est-à-dire à fleurs

appauvries (de 7riv/)ç, pauvre) et plousianthées, c'est-à-dire à

fleurs plus complètes (de Tr^oucrtoç, riche), ne repose sur aucun

caractère précis, etestdest inée à marquer seulement des

degrés différents d'organisation. Celle des fleurs des Penean-

Ihées, en général extrêmement simple, semble assigner là

leur place déiiniLive, quoique le groupe des Urticinées puisse

encore donner lieu à quelque doute et être porté plus haut

dans le voisinage des Cyclospermées, comme il l'a été par

plusieurs auteurs.

Quant aux Plousianthées, l'appareil de la fleur complètement

développé dans quelques Euphorbiacées ^ dans toutes

les Cucurbitacées et familles voisines, a déterminé la plupart

des modernes à les distribuer, malgré la séparation des

sexes, parmi les polypétales. Si l'on adopte ce point de vue,

les premières pourront être placées auprès des lihamnées ou

mieux peut-être des Malvinées, les secondes auprès des

Passifloracées. Remarquons cependant qu'on a contesté par

d'assez bons arguments la nature corollaire de l'enveloppe

interne des Cucurbitacées; que les pétales des Euphorbiacées

ne se rencontrent que dans le plus petit tiombre de ces

plantes et dans une seule tribu, celle des Jatrophées ; qu'ils

s'y montrent ici soudés, là libres, et que les fleurs de différent

sexe d'une même espèce diflereiit souvent par les caractères

tirés de la corolle. Ces considérations nous ont engagé

à laisser provisoirement ces diverses familles parmi les

diclines; avec peu d'hésitation, quatit au premier groupe ,

celui des Euphorbiacées, dont la plupart oflVent des fleurs

fort simples et souvent disposées en chatons; avec beaucoup

d'indécision, quant au second groupe, dont nous reconnaissons

la composition artificielle, puisque ses premières familles

et la dernière ne se rattachent entre elles , et au

reste, que par un caractère commun, celui de la placentation

qui, même, présente quelque diiTérence dans les Begoniacées

et certaines Podostemacées. Aussi, en cherchant à les

rapporter toutes à des types plus élevés, les voyons-nous se

disperser.

Les Népenthées pourraient-elles être rapprochées des Droseracées?

Les Lacistemées , rejetées près des Salicinées?

Quant aux Podostemacéesf dans toutes les combinaisons essayées

jusqu'ici, elles n'ont pas trouvé leur place vraiment

n a t u r e l l e , comme aussi les Ceratophyllées; et c'est le cas

pour plusieurs autres plantes vivant également dans l'eau.