hi i

. I

hi i

I

Í>)HNAC¿KS.

(ÎAUKVACÉES.

OUNNERACÉES.

ARALIACÉF.S.

OMBEI.LIFÈHES,

L^U'NMACÉES.

SEMIPEIUGYNES,

SL-ACKHOUSIACKES. '

C'HAILLETIACÉES.

HIIAMNÉES.

AMPKLIDÉKS,

HLPPOCRATEACÉES.

Î^.KLASTRINÉES.

STAPHYLEACÉES.

iCAClNKES.

P i T i O S P O R É E S .

M O N O P É T A L E S .

SEIMIMOXOPETALÉES.

ERICACÉES.

VACCINIACÉES.

HHODORACÉES. ER F C I N É E S .

1M>ACIIIDÉES.

PVKOLAGÉES.

MONOTROPACÉES.

STYRACINÉES.

JASMINACÉES.

OLEACÉES.

ILICINÉES.

EBENACÉES.

SAPOTACÉES.

^^GYCEnÉi'S.

MYRSINACÉES.

PRIMULACÉES.

PI.UMBAG

PLANTAGINÉES.

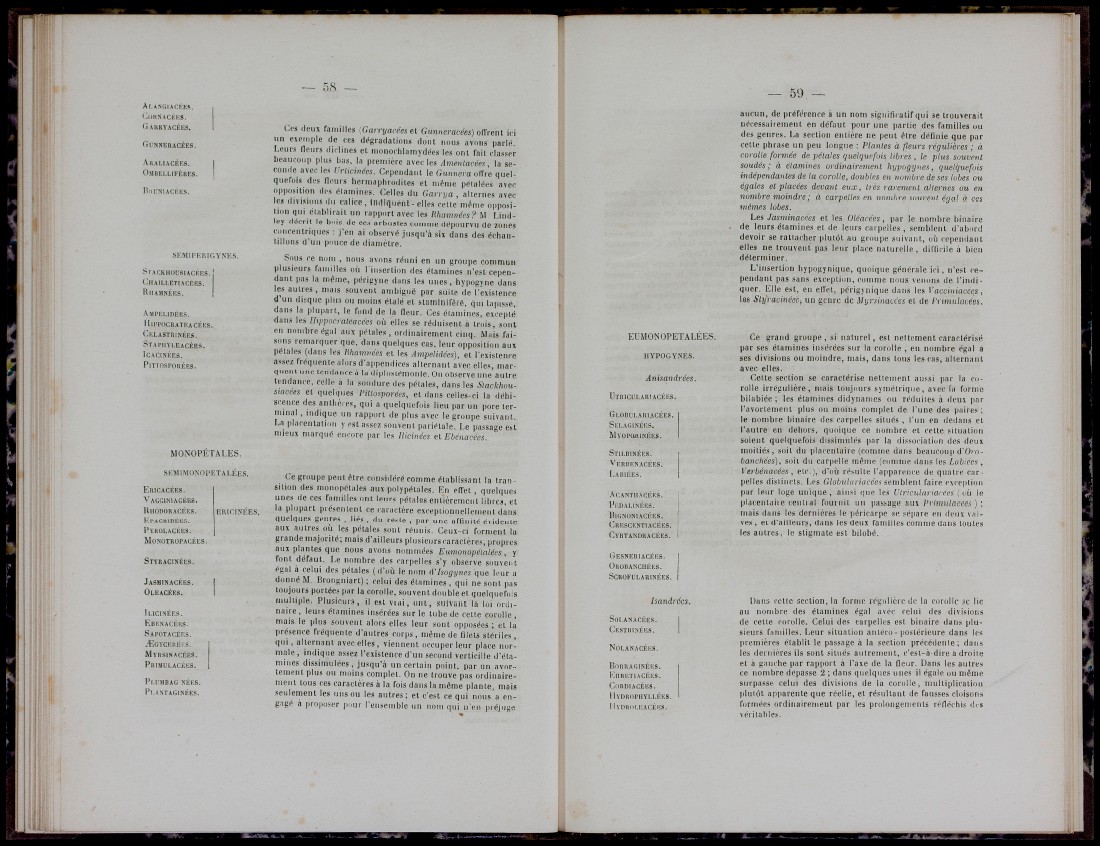

5 8

Ces deux faniitles (GarryacëesH Gunneracées) oiïretM ici

nn exemple de ces dégradations dont nous avons park^

Leurs (leurs diclines et rnonochlamydées les ont fait classer

beaucoup plus bas, la première avec les Anmilacées, la seconde

avec les Urlicinées. Cependant le GunneraoWve quelquefois

des fleurs hermaphrodites et même pétalées avec

opposition des étamines. Celles du Garrya , aUernes avec

les divisions du calice, indiquent-elles cette même opposition

qui établirait un rapport avec les Hhanmées? J\L Lindley

décrit le bois de ces arbustes comme dépourvu de zones

concentriques : j 'en ai observé jusqu' à six dans des échantillons

d'un pouce de diamètre.

Sous ce nom , nous avons réuni en un groupe commun

plusieurs familles où l insertion des étamines n'est cependant

pas la même, périfiyne dans les unes, hypogyne dans

les autres, mais souvent ambiguë par suite de l'existence

d ' u n disque plus ou moins étalé et staminifèie, qui tapissé,

dans la plupart, le fond de la fleur. Ces étamines, excepté

dans Hippocrateocées où elles se réduisent à trois, sont

en nombre égal aux pétales, ordinairement cinq. Mais faisons

remarquer que, dans quelques cas, leur opposition aux

peíales (dans les Jihomvées et \es. Ampelidées), et l'existence

assez fréquente alors d'appendices alternant avec elles, marquent

une tendance à la diplostémonie. On observe une autre

tendance, celle à la soudure des pétales, dans les Stackhousiacees

et quelques IHttosporées, et dans celles-ci la déhiscence

des anthères, qui a quelquefois lieu par un pore tertninal

, indique un rapport de plus avec le groupe suivant.

La placentation y est assez souvent pariétale. Le passage est

mieux marqué encore par les Ilicinées elEbénacées,

Ce groupe peut être considéré comme établissant la tran -

siLion des monopétales aux polypétales. En eiTet , quelques

unes de ces familles ont leurs pétales entièrement libres, et

la plupart présentent ce caractère exceptionnellement dans

quelques genres , liés, du reste, par une afûnité évidente

aux autres où les pétales sont réunis. Ceux-ci forment la

grande majorité; mais d'ailleurs plusieurscaractères, propres

aux plantes qu€ nous avons nommées Eumonopétalées, y

font défauL Le nombre des carpelles s'y observe souvent

égal a celui des pétales (d'où le nom (Vlsogynes que leur a

donné M. Brongniart) ; celui des étamines , qui ne sont pas

toujours portées par la corolle, souvent double et quelquefois

fiiultiple. Plusieurs, il est vrai , ont , suivant la loi ordinaire

, leurs étamines insérées sur le tube de cette corolle ,

mais le plus souvent alors elles leur sont opposées ; et la

présence fréquente d'autres corps, même de filets stériles ,

q u i , alternant avec elles, viennent occuper leur place normale

, indique assez l'existence d'un second verticille d'étamines

dissimulées, jusqu'à uncertain point, par un avor--

tement plus ou moins complet. On ne trouve pas ordinairement

tous ces caractères à la fois dans la même plante, mais

seulement les uns ou les autres; et c'est ce qui nous'a engagé

a proposer pour l'ensemble un nom qui n'en préjuge

EUMONOPETALEES.

HYPOGYNES.

Ânimnàrées.

Ü T R l C ü L A R l A C É E S .

GLOBULARIACÉES.

SELAGINÉES.

MYOPO^ÏINÉES.

STILBINÉES.

VETÏBENACÉES.

Í.ABIÉES.

ACANTHACÉKS.

PEDALINÉES.

BIGNONIACÉES.

CRESGENTIACÉES.

CYRTANDRACÉES.

GESNERIACÉES.

OROBANCHÉES.

SCROFULARINÉES.

Isandrées.

SOLANACÉES.

CESTRINÉES.

NOLANACÉES.

BoRRAGI^^ÉES.

E n KEï i ÂGÉES.

C o R D l A C É E S .

IIVDROPIÏYLLÉES.

(IVNAOLEACÉES.

aucun, de préférence à un nom significatif qui se trouverait

nécessairement en défaut pour une partie des familles ou

des genres. La section entière ne peut être définie que par

cette phrase un peu longue : Plantes à fleurs régulières ; à

corolle formée de pétales quelquefois libres , le plus souvent

soudés; à élamnies ordinairement hypogyves, quelquefois

indépendantes de la corolle, doubles en nombre de ses lobes ou

égales el placées devant eux, tiès rarement alternes ou en

nombre moindre; à carpelles en 7iombre souvent égal à ces

mêmes lobes.

Les Jasminacées et les Oléacées ^ par le nombre binaire

de leurs étamines et de leurs carpelles, semblent d'abord

devoir se rattacher plutôt au groupe suivant, où cependant

elles ne trouvent pas leur place naturelle, difficile à bien

déterminer.

L'insertion hypogynique, quoique générale ici, n'est cependant

pas sans exception, comme nous venons de l'indiquer.

Elle est, en elVet, périgynique dans les Vacciniacées,

les StyracinéeSj un genre de Myrsinacées et de Primulacées,

Ce grand groupe, si naturel, est nettement caractérisé

par ses étamines insérées sur la corolle , en nombre égal à

ses divisions ou moindre, mais, dans tous les cas, alternant

avec elles.

Cette section se caractérise nettement aussi par la C(Îrolle

irrégulière, mais toujours symétrique, avec la forme

b i l a b i é e ; les étamines dldynarnes ou réduites à deux par

l'avortement plus ou moins complet de Tune des paires ;

le nombre binaire des carpelles situés , Tun en dedans et

l ' a u t r e en dehors, quoique ce nombre et cette situation

soient quelquefois dissimulés par la dissociation des deux

moitiés, soil du placentaire (comme dans beaucoup d'Oi-obanchées)

y soil du carpelle même (comme dans les Labiées,

Verbénacées y etc.], d'où résulte l'apparence de quatre carpelles

disiincts. Les Globnlaiiacées semblent faire exception

pa-r leur loge unique, ainsi que les Ulriculariacées (où ie

placentaire central fournit un passage aux Primulocees ) ;

mais dans les dernières le péricarpe se sé[)are en deux valves

, et d'ailleurs, dans les deux familles comme dans toutes

les autres, le stigmate est bilobé.

Dans cette section, la forme régulière de la corolle se lie

au nombre des étamines égal avec celui des divisions

de celte corolle. Celui des carpelles est binaire dans plusieurs

familles. Leur situation antéro-postérieure dans les

premières établit le passage à la section précédente; dans

les dernières ils sont situés autrement, c'est-à-dire à droite

et à gauche par rapport à l'axe de la fleur. Dans les autres

ce nombre dépasse 2 ; dans quelques unes il égale ou même

surpasse celui des divisions de la corolle, mullipHcation

plutôt apparente que réelle, et résultant de fausses cloisons

formées ordinairement par les prolongements réHéchls des

véritables.

LI