3S

et íies déíiiniions nouvelles qu'il est bon

(l'expliquer, et, pour cette explication, nous

trouvons un guide sûr, dans un ouvrage élémentaire

que l'auteur a publié plus tard

c o n j o i n t e n i e n t a v e c M. Fr . Hu^av{Grundzuge

der lîotajiik, lSi3), dont le quatrièïne livre

t r a i t e de la botanique systématique, et,

après avoir examiné les catégories des caractères

et les divers degrés d'arfinilés nat

u r e l l e s , en déduit le système général auquel

ou s'est arrêté. La structure anatomique

peut être la même dans plusieurs plantes

où les orgaiies isolés présentent, du reste,

les dinereiices les plus variées; mais, dans

ies planies où ces organes, surtout ceux de la

reproduction, s'accordent, la structure anatnrnique

s'accorde également: dóneles caractères

de la fructificaiion indiquent entre

ces plantes les affinités les plus rapprochées ;

les caractères anatoniiqucs , les affinités les

])!us éloignées et les plus générales; d'où il

suit que ceux-ci doivent être employés pour

les premières divisions, ceux-là pour les autres.

Le mode d'accroissement et la structure

de la tige qui en résulte, fournissent donc les

premières coupes. Le végétal peut être composé

exclusivement de cellules, et leur tissu

alors s' é t e n d en couche, soit continue, soit

divisée en filaments diversement entremêlés

et partagés, mais ne constituant pas un axe

avec ses ramifications régulières. C'est ce

q u ' o n nomme un Ihallus^ et ces végétaux

cellulaires peuvent donc être appelés aussi

Ihallophyles ou pantachohryées, à cause de

ce développement qtii a lieu dans tous les

sens. Mais, si le tissu vasculaire vient à se

d é v e l o p p e r c o n c u r r e m m e n t a v e c l e cellulaire,

même dans quelques cas où il n'est qu'ébauché

sous forme de cellules allongées, ces éléments

se combinent pour former un axe,

une tige, et ces végétaux vasculaires peuvent

ê t r e aussi nommés cormophyles. Le développement

des tiges peut se faire <ie trois manières

dirrérenies. Les faisceaux fibro-vascula

i res peuvent , en restant toujours les mêmes,

s'accroître seulement parleur extrémité sup

é r i e u r e et déterminer ainsi un simple allongement

de la tige sans épaississernent;

c'est ce que M. Hugo Mohl avait fait conn

a î t r e dans les acotylédonées vasculaires et

notamment dans les Fougères, en proposant

le nom d^acrogène^ pour ces tiges. Tous ces

végétaux à végétation terminale seront , pour

M. Eiid\khci\ des acrobryés. Dans une a!i~

t r e classe de tiges, celle des monocotylédonées,

les faisceaux ne se continuent pas iud

é f i n i m e n t à leur sommet , mais il s'en forme

sans cesse de nouveaux qui, de la périphérie,

se di r igent vers lecentre pour croiser ensuiie

et recouvrir les plus anciens. Ces végétaux,

à végétation périphérique, sont dits ainphibryés.

Enfin, dans une troisième classe,

celle des dicotylédonées, ces deux modes

d'accroissement se trouvent combinés : une

p a r t i e de chaque faisceau, celle qui répou(i

à l'étui médullaire, s'allonge continuellement

par l'extrémité supérieure; une autre,

celle qui répond aux couches concentriques

ligneuses, se termine en se distribuant à la

périphérie. Les végétaux dont la tige, par

cette végétation terminale et périphérique,

a u g m e n t e n t à la fois en épaisseur et eu

longueur, peuvent être dits acrarnphibryés.

On peut les diviser en gymnospermes et

angiospermes, et ces derniers , suivant que

les pétales manquent , se soudent entre eux

ou restent indépendants , en monochlamydées,

ganmpétales et dialypétales, M. Endlicher

nomme régions les deux groupes de sa

première division, d'après la composition

a n a t o m i q u e ; sections, ses divisions secondaires

d'après le mode de végétation; cohortes,

les troisièmes, caractérisées d'après les

organes de la fructification; classes, les

quatrièmes, au nombre de soixante et une,

qui répondent aux alliaiices de M. Lindley,

et com[)renhent cliacune un certain nombre

de fa.ï)iilles, en tout deux cent soixante-dixs

e p t : ces classes et ces familles distinguées

principalement par ces mêmes caractères de

f r u c t i f i c a t i o n .

Un aperçu diagnostique en tête du livre

résume ces caractères essentiels. Mais ensuite

viennent dés descriptions aussi complètes

que possible et s'étendant à tous les orj;anes

de tous ces groupes d'ordre diil'érent

j u s q u ' a u x genres inclusivement. La distinction

géographique et les propriétés de chaque

famille y sont indiquées à sa suite,

sommairement dans cet ouvrage, avec beaucoup

plus de détails dans un autre (Enc/iiridion

bolanicum exhibens classes et ord 'mes

plantarum , 1841) , du reste abrégé par la

suppression des caractères des genres dont

il énumèr e seulement les noms à leur? places

respectives.

39

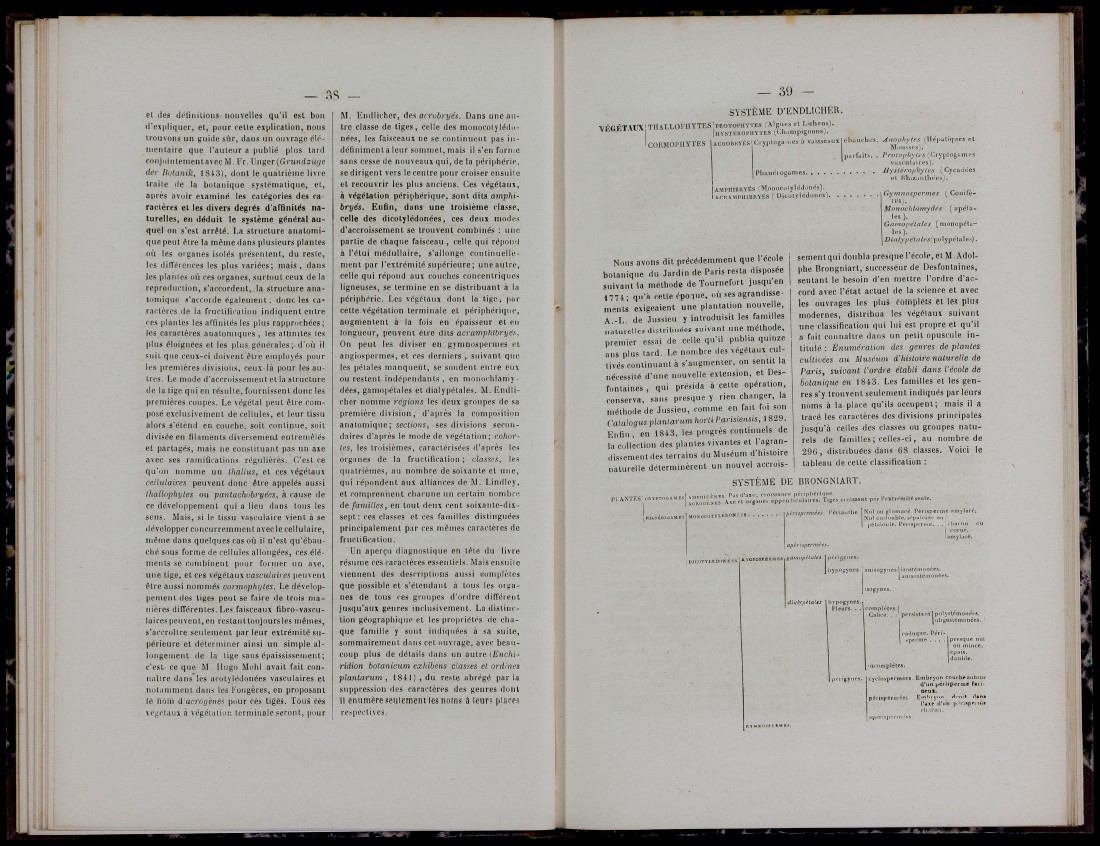

VÉGÉTAUX THALLOPHYTES'PROTOPHYTEs CAlgii^PS et Lichens).

VLUIII/MJA IH Y S T É R O P H Y T E S (Champignons).

CORMOPUYTES

S Y S T È M E D'ENDLIGHER.

ES .(AlgiiPS et Lichens).

•YTES Ch.impignons).A C U O B R Y E S Cryptogames à vaisseaux ébauches. Annpiiytes (He'j>aliqMes cl

Mousses),

pai fuits. . ProlophyLes

vusculciiies).

Phanérogames HyslérophyLes (Cycadces

et Hhizanlhees).

A M P H I B R Y É S (Monocülylédonés).

A C R A M P H I B R Y É S ( Dicotylédones) Gymnospermes ( Coni fè-

Nous avons dit précédemment que l'école

b o t a n i q u e du Jardin de Paris resta disposée

s u i v a n t la méthode de Tournefor t jusqu'en

1 7 7 4 ; qu'à cette époiue, où ses agrandissements

exigeaient une plantation nouvelle,

A . - L . de Jussieu y introduisit les familles

naturelles distribuées suivant une méthode,

premier essai de celle qu'il publia quinze

ans plus tard. Le nombre des végétaux cultivés

cont inuant à s'augmenter, on sentit la

nécessité d'une nouvelle extension, et Desfoniaines

, qui présida à celte opération,

conserva, sans presque y rien changer, la

méthode de Jussieu, comme en fait foi son

Caialogus plantarum horii Parisienas, 1829.

Enfin en 1843, les progrès continuels de

la collection des plantes vivantes et l'agran-

(lissementdes terrains du Muséum d'histoire

n a t u r e l l e déterminèrent un nouvel accrois-

Mojiochl nmyd es ( a p é 1 a «

tes ).

Gamopétales ( monope'tales).

Dialypétales{Y>o\'^'^é{d.\Q9>).

s e m e n t q u i doubla presque l'école, et M.Adolphe

Brongniart, successeur de Desfontaines,

s e n t a n t le besoin d'en mettre l'ordre d'accord

avec Tétat actuel de la science et avec

l«s ouvrages les plus complets et les plus

modernes, distribua les végétaux suivant

u n e classification qui lui est propre et qu'il

a fait connaître dans un petit opuscule int

i t u l é : Énuméraiion des genres de plantes

cultivées au Muséum d'histoire naturelle de

PariSy suivant l'ordre élabli dans l'école de

botanique en 1843. Les familles et les genres

s'y trouvent seulement indiqués par leurs

noms à la place qu'ils occupent; mais il a

tracé les caractères des divisions principales

j u s q u ' à celles des classes ou groupes naturels

de familles; celles-ci, au nombre de

2 9 6 , distribuées dans 6S classes. Voici le

tableau de cette classification :

SYSTÈLME DE BRONGNÏART.

PLANTES'CRYPTOGAMES

PHiiîSEP.OiiAMES

A en

MONOCOTY-LÉDON litiS périspcrmées. i'érianthe Nul ou gliimacé. Périsperme amylacó.

Nul ou double, srpalnïtle ou

péliiloi'ie. Périsperiiie. ..Cliartiu ou

corné,

amylacé,

apévisperniées.

i DICOTYLEDON E L-:S ANGIOSPERMES gamopétales

dialypétales

perigyiies.

liypogynes anisogynes isostémonées.

a aisostémonées.

hypogynes.

Fleurs. . .

isogynes.

c o m p l è t P S . 1

Calice. . .'persistant polystémonéfs.

uligosLémonées.

raïUique. Péi

.sperme . . presque nul

ou mince,

épais,

double.

p t M - i g y r i e s .

iiiromplètcs.

cycloipermées. Embryon courbeaulour

d'un périsperme fm ioeus.

périspernices Embryon droit dans

l'axe d'un p '-risp^nnr

cli.iinu.

;ip«'ri,sp('rtf).'('.s.

¥

fiYMK<isr>-:nM v.s.