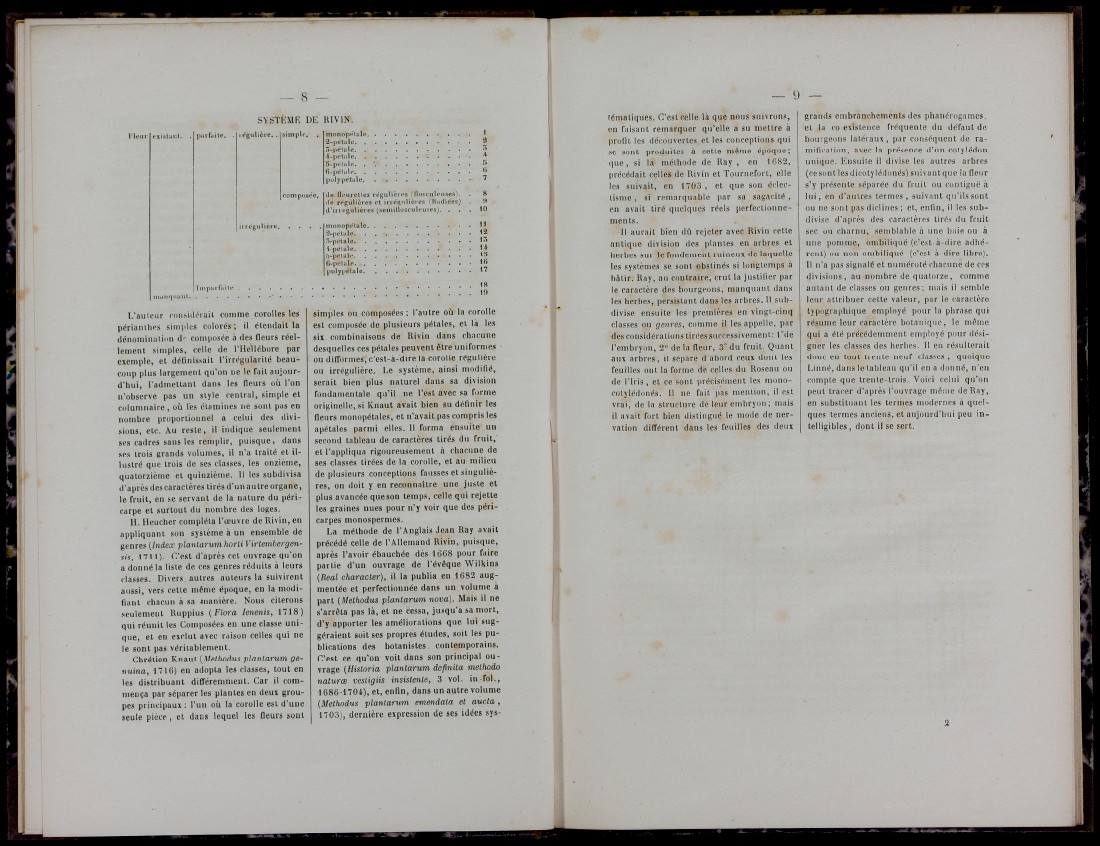

Fleur exislur.t. j)a ifuite. égnlière. . simple.

R I V I N .

1

2

4

(>

7

composée. de ilcurcties régulières (ilosculeuses).

fie régulières et irré^nlières (H;idiées)

d'irregulières (semiilosculeuses). . .

irregulière. monopélale.

^-pélîile. .

ô-pelale.

4-péiale. .

.^-pelalti.

6-pelale. .

polypélale.

Itiipa r

. . .

L'auteur consiiloraii comme corolles les

périaiiihes simples colorés; il étendait la

dénomination d^^ composée à des fleurs réellement

simples, celle de l'Hellébore par

exemple, et définissait Tirrégulariié beaucoup

plus largement qu'on ne le fait aujourd'hui,

l'admettant dans les fleurs où l'on

n'observe pas un style central, simple et

columnaire , où les eiamines ne sont pas en

nombre proportionnel a celui des divisions,

etc. Au reste, il indique seulement

ses cadres sans les remplir, puisque, dans

ses trois grands volumes, il n'a traité et illustré

que trois de ses classes, les onzième,

quatorzième et quinzième. Il les subdivisa

d'après des caractères tirés d'un autre organe,

le fruit, en se servant de la nature du péricarpe

et surtout du nombre des loges.

H. Heucher compléta l'oeuvre de Rivin, en

appliquant son système à un ensemble de

genres (Index planlarum horti Virtembergensis,

1711). C'est d'après cet ouvrage qu'on

a donné la liste de ces genres réduits à leurs

classes. Divers autres auteurs la suivirent

aussi, vers cette même époque, en la modifiant

chacun à sa inanière. Nous citerons

seulement Ruppius (Flora lenenis, 1718)

qui réunit les Composées en une classe unique,

et en exclut avec raison celles qui ne

le sont pas véritablement.

Chrétien ICnaut {Methodus plantarum genuina,

1716) en adopta les classes, tout en

les distribuant difl'éremnient. Car il commença

par séparer les plantes en deux groupes

principaux: Tuu où la corolle est d'une

seule pièce, et dans lequel les fleurs sont

S

9

10

11

12

15

14

lo

16

17

18

19

simples ou composées: l'autre où la corolle

est composée de plusieurs pétales, et là les

six combinaisons de Rivin dans chacune

desquelles ces pétales peuvent être uniformes •

ou difl'ormes, c 'es t -à-di r e la corolle régulière

ou irrégulière. Le système, ainsi modifié,

serait bien plus naturel dans sa division

fondamentale qu'il ne l'est avec sa forme

originelle, si Knaut avait bien su définir les

fleurs monopétales, et n'avait pas compris les

apétales parmi elles. 11 forma ensuite un

second tableau de caractères tirés du fruit,

et l'appliqua rigoureusement à chacune de

ses classes tirées de la corolle, et au milieu

de plusieurs conceptions fausses et singulières,

on doit y en reconnaître une juste et

plus avancée queson temps, celle qui rejette

les graines nues pour n'y voir que des péricarpes

monospermes.

La méthode de l'Anglais Jean Ray avait

précédé celle de l'Allemand Rivin, puisque,

après l'avoir ébauchée dès 1668 pour faire

partie d'un ouvrage de l'évêque Wilkins

{Real character), il la publia en 1682 augmentée

et perfectionnée dans un volume à

part {Methodus plantarum nova). Mais il ne

s'arrêta pas là, et ne cessa, jusqu' à sa mort,

d'y apporter les améliorations que lui suggéraient

soit ses propres études, soit les publications

des botanistes. contemporains.

C'est ce qu'on voit dans son principal ouvrage

{Historia plantarum definita méthode

naturoe vestigiis insistente, 3 vol. in-fol.,

1686-1704), et, enfin, dans un autre volume

{Methodus planlarum emendata et aucta ,

1703), dernière expression de ses idées sysy

iématiques. C'est celle là que nous suivrons,

en faisant remarquer qu'elle a su mettre à

profit les découvertes et les conceptions qui

se sont produites à cette même époque;

q u e , si la mét.hode de Ray, en 1682,

précédait celles de Rivin et Tournefort, elle

les suivait, en 1703, et que son éclectisme,

si remarquable par sa sagacité,

en avait tiré quelques réels perfectionnements.

11 aurai t bien dû rejeter avec Rivin cette

antique division des plantes en arbres et

herbes sur le fondement ruineux de laquelle

les systèmes se sont obstinés si longtemps à

bâtir. Ray, au contraire, crut la justifier par

le caractère des bourgeons, manquant dans

les herbes, persistant dans les arbres. Il subdivise

ensuite les premières en vingt-cinq

classes ou genres, comme il les appelle, par

des considérations tirées successivement: Tde

l'embryon, 2° de la fleur, 3" du fruit. Quant

aux arbres, il sépare d'abord ceux dont les

feuilles ont la forme de celles du Roseau ou

de r iris, et ce sont précisément les monocotylédonés.

Il ne fait pas mention, il est

vrai, de la structure de leur embryon ; mais

il avait fort bien distingué le mode de nervation

difl'érent dans les feuilles des deiix

grands embranchements des phanérogames,

et la co existence fréquente du défaut de

bourgeons latéraux, par conséquent de ramificauon,

avec la présence d'un cotylédon

unique. Ensuite il divise les autres arbres

(ce sont les dicotylédonés) suivant que la fleur

s'y présente séparée du fruit ou conllguc à

l u i , en d'autres termes, suivant qu'ils sont

ou ne sont pas diclines ; et, enfin, il les subdivise

d'après des caractères tirés du fruit

sec ou charnu, semblable à une baie ou à

une pomme, ornbiliqué (c'est-à-dire adhérent)

ou non ornbiliqué (c'est-à-dire libre).

Il n'a pas signalé et numéroté chacune de ces

divisions, au nombre de quatorze, comme

autant de classes ou genres; mais il semble

leur attribuer cette valeur, par le caractère

typographique employé pour la phrase qui

résume leur caractère botanique, le même

qui a été précédemment employé pour désigner

les classes des herbes. Il en résulterait

donc en tout trente-neuf classes, quoique

Linné, dans le tableau qu'il en a donné, n'en

compte que trente-trois. Voici celui qu'on

peut tracer d'après l'ouvrage même de Ray,

en substituant les termes modernes à quelques

termes anciens, et aujourd'hui peu intelligibles,

dont il se sert.

m