- a/i —

nospennes, dont il confirma rélabliisenienl

par rétude des fossiles : car, à diverses é[)0-

ques géologiques, ces végétaux paraissent

avoir joué dans la flore de notre globe un

rôle très important , plus qu'à l'époque actuelle.

Il était utile de faire conna î t r e ces groupes

que nous allons voir paraître à un rang plus

ou moins élevé dans les classifications qu'il

nous reste à examiner.

On en doit plusieurs essais à M. J. Lindley.

Nous ne nous arrêterons pas sur le

premier hUrodiiction to the natural system

of botany, AS30), qui rappelle les divisions

de De Candolle, excepté pour les

exogèties où le caractère de l'insertion est

mis de côté, celui de la corolle simplifié par

la réunion des achlamydées aux polypét

a l e s , et le groupe des gymnospermes établi

en opposition aux angiospermes, dans

le sens que nous venons d'expliquer et non

dans celui des auteur s plus anciens. Le second

essai eut pour titre: Nixus plantarum,

1 8 3 3 ; et ce mot, qu'on peut traduire par

t e n d a n c e s , était substitué à celui de classes

sous lequel, dans toutes les pages précédentes,

nous avons, avec M. Brown, désigné

les groupes naturels de familles ; le nom de

classes restitué aux divisions principales au

nombre de 5 (les Exogènes angiospermes et

gymnospermes, les Endogènes, les Rhizanthées,

les Asexuées). La première de ces cinq

classes était subdivisée en trois sous-classes

des polypétales , apétales ou incomplètes et

m o n o p é t a l e s; chacune d'elles ainsi que la

classe des endogènes en plusieurs cohortes,

u n i s s a n t chacune plusieurs de ces nioeus,

qui réunissent eux-mêmes plusieurs familles

avant d'arriver auxquelles on trouve ainsi

six ordres de groupes subordonnés. Les caractères

des cohortes sont tirés de la proportion

du périsperme lorsqu'il existe , des

rapports d' indépendance ou d'adhérence de«

carpelles entre eux ou avec le calice, de la

direction courbe ou droite de l'embryon, etc.

C e t o r d r « fut à peu près reproduit dans une

seconde édition du Système naturel de 6atanique,

1836, où le mot de nixus fut remplacé

par le nom plus heureux iV all tances.

C'est dans ce dernier ouvrage que M. Lindley

a proposé des désinences constantes

pour les noms qui désignent un même ordre

de groupes. On sait qu'on est convenu en

général d'appeler chaque famille du nom

d ' u n de ses principaux genres, de celui

q u ' o n peut considérer comme le type autour

duquel viennent se rallier tous les autres.

Jussieu le mettait simplement au pluriel

(les Rosiers, les Cistes, les Géraniums, etc.).

Depuis, pour mieux éviter la confusion , -on

conserva le nom en en changeant la terminaison

(Rosacées, Cistinées, Géraniées, etc.).

C'est à ces terminaisons variées (en acées,

é e s , inées, idées, ariées ) que M. Lindley

proposa d'en substituer une constante, celle

en acées, conservant celle en ees pour les

t r i b u s ou sous-divisions naturelles des fam

i l l e s , et la remplaçant par aks dans la

désignation des alliances. Les Myrtales seront

donc un certain groupe de familles

dont celle des Myrtacées fait partie , et les

Myrlées une des tribus de cette famille.

L'ouvrage le plus récent de M. Lindley

{The vegetable Kingdom,, 1846) présente

une exposition encore plus développée, de

tous les groupes jusqu'aux familles inclusivement

, et leur arrangement y est de nouveau

remanié et modifié. Le nombre des

classes primaires se trouve porté à sept par

Îe dédoublement de la troisième et de la

c i n q u i è m e , leur nom soumis aussi aux

lois d'une nomenclature uniforme par la

désinence commune en ogènes y leur ordre

général ramené du simple au composé, les

subdivisions en cohortes supprimées. Voici le

tableau des classes tel que le donne l'auteur.

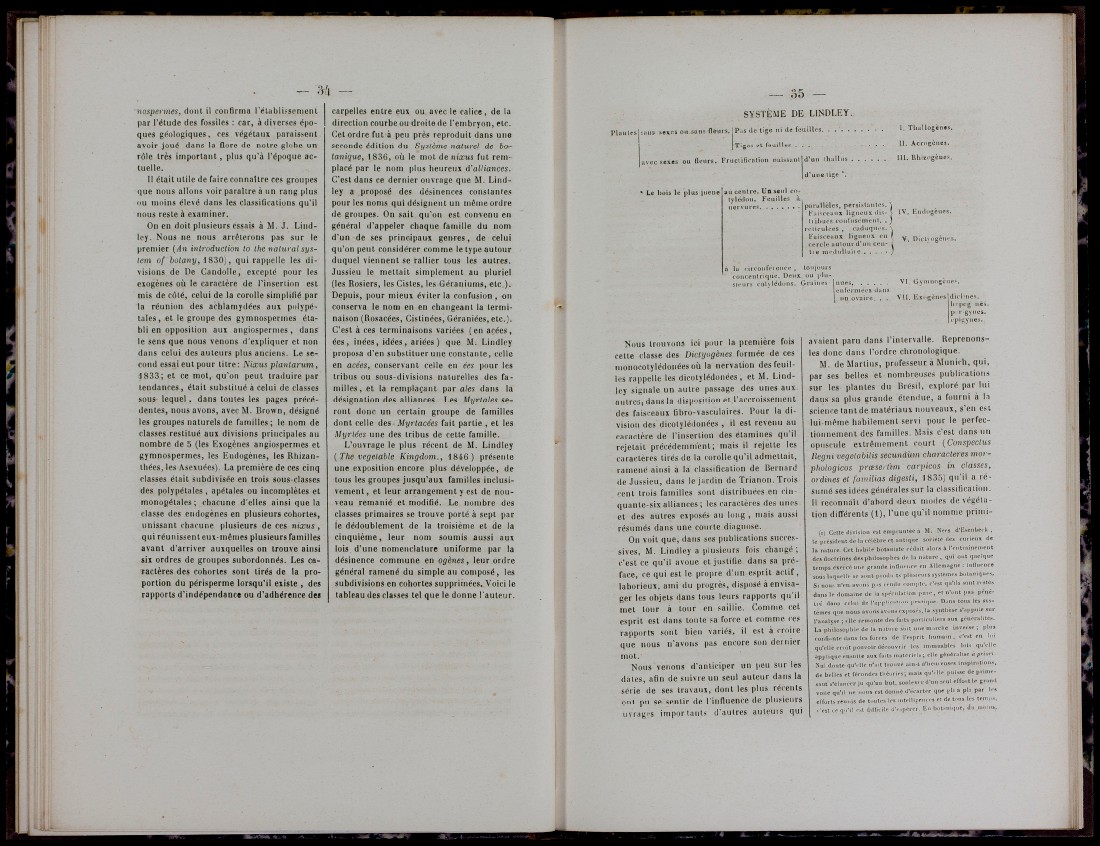

— 35

P i a u l e s sans sex.cs ou sniis fleurs.

SYSTÈME DE LINDLEY.

Pas de lige rn de feuilles

Tiges et feuilles

I. Thuliogèuas.

II. Acrogènes.

avec sexes ou fltMirs. Fruciification naissunl d'un lhalliis IH. Rhizogèues.

d'uiie lige

* t e l)ois le plus juene au centre. Uo seul colyle'dou.

Feuilles à

nervures parallèles, persistantes

Faisceaux ligneux dis

liiljuCvS cont'usemenl.

r(iliculocs , cadiaqucs

IV. Endogènes.

Faisceaux ligneux eu f y^ DicLjogènes.

cercle uulourd'un cen

Il e nicdulluii e . . . .

à lu c.irconiei enee , toujours

concentrique. Deux ou plusieurs

cotylédons. Graines

Nous trouvons ici pt>ur la première fois

cette classe des Dictyogènes formée de ces

monocotylédonéesoù la nervation des feuilles

rappelle les dicotylédonées, et M. Lindley

signale un autre passage des unes aux

a u t r e s , dans la disposition et Taccroissenient

des faisceaux ûbro-vasculaires. Pour la division

des dicotylédonées , il est revenu au

c a r a c t è r e de l'insertion des étamines qu'il

r e j e t a i t précédemment; mais il rejette les

caractères tirés de la corolle qu'il admettait,

ramen é ainsi à la classification de Bernard

de Jussieu, dans lejiirdin de Trianon. Trois

cent trois familles sont distribuées en cinq

u a n t e - s i x alliances ; les caractères des unes

et des autres exposés au long , mais aussi

résumés dans une corn te diagnose.

On voit que, dans ses publications successives,

M. Lindley a plusieurs fois changé;

c'est ce qu'il avoue et justifie dans sa préface,

ce qui est le propre d'un esprit actif,

laborieux, ami du progrès, disposé à envisager

les objets dans tous leurs rapports qu'il

met tour à tour en saillie. Comme cet

esprit est dans toute sa force et comme ces

rapports sont bien variés, il est à croire

que nous n'avons pas encore son dernier

m o t . '

Nous venons d'anticiper un peu sur les

dates, afin de suivre un seul auteur dans la

série de ses travaux, dont les plus récents

ont pu se sentir de Titiiluence de plusieurs

uvragf's importants d'autres auteurs qui

nues

enfcrnitk'S dans

uu ovaire. . .

VT. Gyuujoçène.'i.

VU. Exi'gènes diclines,

livpcg nés.

p: r.gyties.

cpigynes.

avaient paru dans l'intervalle. Reprenonsles

donc dans l'ordre chronologique.

M. deMartius, professeur, à Munich, qui,

par ses belles et nombreuses publications

sur les plantes du Brésil, exploré par lui

dans sa plus grande étendue, a fourni à la

science t antde matériaux nouveaux, s'en est

lui même habilement servi pour le perfectionnement

des familles. Mais c'est dans uu

opuscule extrêmement court (Conspectus

Regni vegelahilis secundum- characteres marphologicos

proeseriim carpicos- in classes,

ordines et familias digesti, 1835) qu'il a résumé

ses idées générales sur la classification.

Il reconnaît d'abord deux modes de végétation

différents (1), l 'une qu'il nomme prinu-

(r) Cette division est empruntée à M. Nees d'EsenbecU ,

le président île la célèbre et antique société des curieux de

la nature. Cet habile botaniste cédait alors à l'ontrainement

des doctrines des phi losopl ies de la nature , qui ont quelque

temps exercé une grande iiiauence en Allemagne; influence

sous laquelle se sont prodii.ts plnsieurs systèmes botaniques.

Si nous n'en avuns p.-s ranchi compte, cVst qu'Us sont nstés

dans le domaine de la spéculat ion lune, et n'ont pas pénét

i é dans celui de ra|.plioat!Oti pratique. D^ms tous les systèmes

que nous avons avuns exposés, la syntliése sV].puie sur

l'analyse ; elle remonte des faits particuliers aux généralités.

: La philosophie de la n.iinre sint une mvirche inverse; pins

confiMite dans ics forces de l'esprit humain, c'est en hu

qu'elle croit pouvoir découvrir les immuables lois qu'elle

a p p l i q u e ensuite aux faits matériel s ; elle généralise ¿ prturi.

Nul doute quN-lle n'ait trouvé ain.i dMieuieuses inspirations,

de belles et fécondes théor ies; mais qu'elle puisse de primesaut

s'élancer ju qu'au but. soulevcrd'un seul e f foi t l e grand

voile qu'il ne nous est donné d'écarter que pli à pli par les

e f f u r l s rèuTiis de toutes les intellij-ences et de tous les temps,

( 'est ce qu'il csl dillicUe d'espérer. Eu boU-nique, du moms.