I ( ) - - 1 7

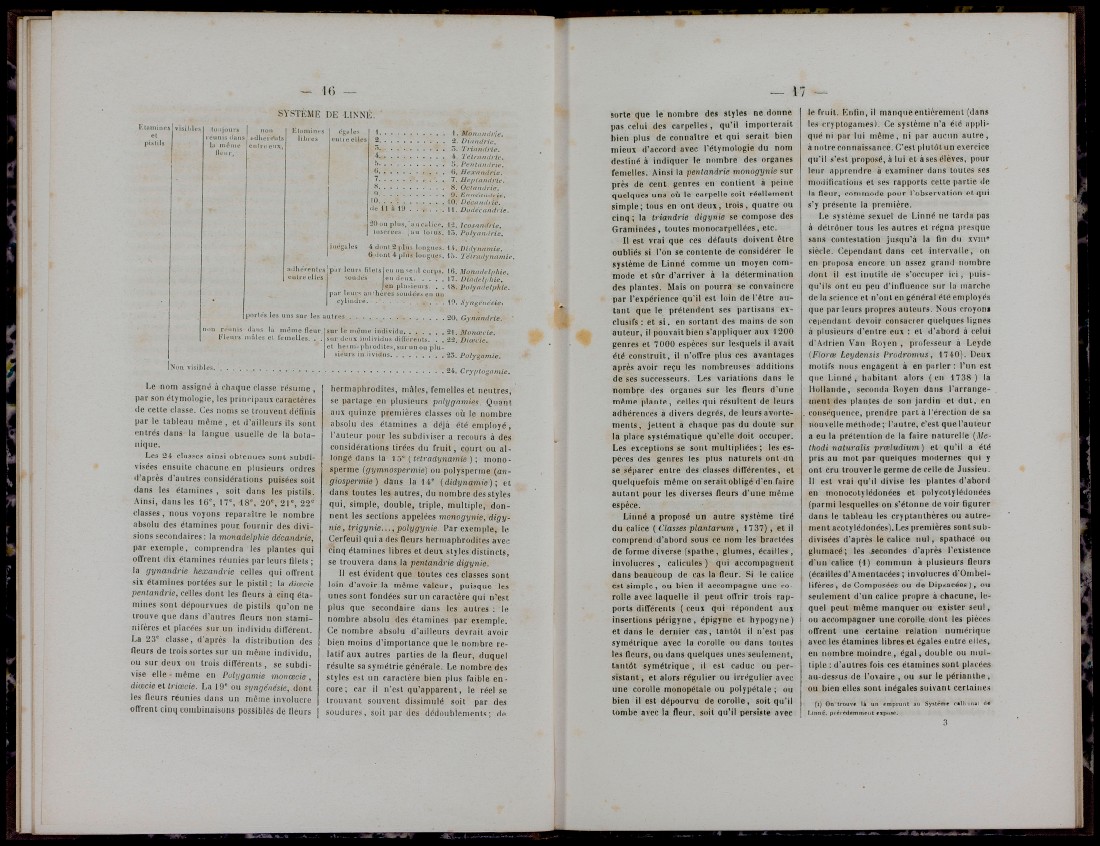

SYSTÈiME DE LINNÉ.

K l a i n i n r s

e l

pisi ils

visi! lies U>;ijoiirs

l e u n i s (Inns

hi inctm;

íli-nr.

non

iidlu'i(;'uts

e u h o eux,

Eliimiiifs

iihios

i."

e i i i i e e i l e s

1. .

o

iiHígales

I. Moiìnuiìj'le.

"1. Difindrie.

^ 5. Tviandrie.

f -i. TéLiruidiic.

^ t). Peniandrie.

^ 0. Hcxnndrie.

7. tìeptandrie.

^ 8. Oclandrie.

9. Ennenndrie.

0 10. Décnndrie,

ì[ h 11. Dudécandric.

"20(111 plus,'iiuciilicp. 1-2. Icosandrie.

I inserees ¡ìiii ìc>. Polyamlrie.

4 dont 2 p lus iongnes. 14.. Didynnmie.

6 -ioni 4 p lus loDgtitìs. ih. Tcirndynamie.

{ullie»'fnt('s piir leni-s filets

c u t r e elles suudds

e n nu seul corps. 16. fiîonadelphie.

tit^'ix. 17. Dindelfjhie,

e n pln.Meiirs. . . 18. Polyadelphie.

p a r leurs anthères soiide'ei eu un

cylindre 10. Syngenésie.

port.îs les uns sur les uutr«;s 20. Gynniidrie.

non rc'iinis datis la même fleur,

F l e u r s niâles el i'einellcs. . .

s u r le m ême individu 2l . Monoecie.

s u r doux individus diiieretiLs. . . 2:2. Dioecie.

el het jn; iphrodi t e s , snr un ou plus

i e u r s in ¡ividus 25 . Polygamie.

Non visibles.

Le nom assigné à cliiique classe resume ,

par son ctymologie, les principaux caractères

d e cette classe. Ces noms se t rouvent définis

p a r le tableau même , et d'ailleurs ils sont

e n t r é s dans la langue usuelle de la botai

i i q u e .

Les 24 classes ainsi obtenues sont subdivisées

ensuite chacune en plusieurs ordres

d ' a p r è s d'autres considérations puisées soit

d a n s les étamines , soit dans les pistils.

A i n s i , dans les 16% Ï7% i S \ 20% 21% 22^

c l a s s e s , nous voyons reparaître le nombre

a b s o l u des étamines pour, fournir des divisions

secondai res: la monadelphie décandrie,

par exemple, comprendra les plantes qui

o f f r e n t dix étamines réunies par leurs filets ;

la gynandrie hexandrie celles qui offrent

six étamines portées sur le pistil ; la dioecie

pentandrie, celles dont les fleurs à cinq étamines

sont dépourvues de pistils qu'on ne

t r o u v e que dans d'autres fleurs non stamin

i f è r e s et placées sur un individu différent.

La 23"^ classe, d'après la distribution des

fleurs de trois sortes sur un même individu,

o u sur deux ou trois différents, se subdivise

elle-même en Polygamie monoecie,

dioecie et Irioecie. La 19' ou syngénésie, dont

les fleurs réunies dans un même involucre

onVent cinq combinaisons possibles de fleurs

24. Crypiogamie,

h e r m a p h r o d i t e s , mâles, femelles et neutres,

se partage en plusieurs polygamies. Quant

aux quinze premières classes où le nombre

a b s o l u des étamines a déjà été employé,

l ' a u t e u r pour les subdiviser a recours à des

c o n s i d é r a t i o n s tirées du fruit, court ou allongé

dans la {téîradynamie); mo n o -

s p e r m e (gymnospermie) ou polysperme {angiospermie)

dans la ÎA' {didynamie) ; et

d a n s toutes les autres, du nombr e des styles

q u i , simple, double, triple, multiple, donn

e n t les sections appelées monogynie, digynie,

trigynie...,polygynie. Pa r exemple, le

Cerfeuil qui a des fleurs hermaphrodites avec

cinq étamines libres et deux styles distincts,

se trouvera dans la pentandrie digynie.

II est évident que toutes ces classes sont

loin d'avoir la même valeur, puisque les

u n e s sont fondées sur u n caractère qui n'est

p l u s que secondaire dans les autres : le

n o m b r e absolu des étamines par exemple.

Ce nombre absolu d'ailleurs devrait avoir

bien moins d'innportance que le nombr e rel

a t i f aux autres parties de la fleur, duquel

r é s u l t e sa symét r i e générale. Le nombr e des

s t y l e s est un caractère bien plus faible enc

o r e ; car il n'est qu'apparent, le réel se

t r o u v a n t souvent dissimulé soit par des

s o u d u r e s , soit par des dédoublements; de

s o r t e que le nombr e des styles ne donne

pas celui des carpelles, quMl importerait

b i e n plus de connaître et qui serait bien

m i e u x d'accord avec l'étymologie du nom

d e s t i n é à indiquer le nombre des organes

f e m e l l e s . Ainsi la pentandrie monogynie sur

p r è s de cent genres en contient à peine

q u e l q u e s uns où le carpelle soit réellement

s i m p l e ; tous en ont deux, trois, quatre ou

c i n q ; la triandrie digynie se compose des

G r a m i n é e s , toutes monocarpellées, etc.

Il est vrai que ces défauts doivent être

o u b l i é s si l'on se content e de considérer le

s y s t è m e de Linné comme un moyen comm

o d e et sûr d'arriver à la détermination

des plantes. Mais on pourra se convaincre

par l'expérience qu'il est loin de l'être aut

a n t que le prétendent ses partisans exc

l u s i f s : et si, en sortant des mains de son

a u t e u r , il pouvai t bien s'appliquer aux 1200

g e n r e s et 7000 espèces sur lesquels il avait

é t é construit, il n'offre plus ces avantages

a p r è s avoir reçu les nombreuses additions

d e ses successeurs. Les variations dans le

n o m b r e des organes sur les fleurs d'une

m ê m e plante, celles qui résultent de leurs

a d h é r e n c e s à divers degrés, de leurs avortem

e n t s , jettent à chaque pas du doute sur

la place systématique qu'elle doit occuper.

Les exceptions se sont multipliées; les espèces

des genres les plus naturels ont dû

se séparer entre des classes diflerentes, et

q u e l q u e f o i s même on serai tobl igé d'en faire

a u t a n t pour les diverses fleurs d'une même

espèce,

L i n n é a proposé un autre système tiré

d u calice ( Classes plantarum , 1737) , et il

c o m p r e n d d'abord sous ce nom les bractées

d e forme diverse (spathe, glumes, écailles,

i n v o l u c r e s , calicules ) qui accompagnent

d a n s beaucoup de cas la fleur. Si le calice

est s imple, ou bien il accompagne une cor

o l l e avec laquelle il peut ofl'rir trois rapp

o r t s différents ( ceux qui répondent aux

i n s e r t i o n s périgyne, épigyne et hypogyne)

e t dans le dernier cas, tantôt il n'est pas

s y m é t r i q u e avec la corolle ou dans toutes

les fleurs, ou dans quelques unes seulement,

t a n t ô t symétrique, il est caduc ou pers

i s t a n t , et alors régulier ou irrégulier avec

u n e corolle monopétale ou polypétale ; ou

bien il est dépourvu de corolle, soit qu'il

t o m b e avec la fleur, soit qu'il persi^ste avec

le f rui t . Knfm, il manque ent ièrement (dans

les cryptogames). Ce système n'a élé appliq

u é ni par lui même, ni par aucun autre,,

à not r e connai s sance. C'est plutôt u n exercice

q u ' i l s'est proposé, à lui et à ses élèves, pour

l e u r apprendre à examiner dans toutes ses

m o d i f i c a t i o n s et ses rapports cette partie de

la fleur, commode pour l'observation et qui

s 'y présente la première.

Le systèjne sexuel de Linné ne tarda pas

à détrôner tous les autres et régna presque

sans contestation jusqu'à la fin du xvui«

siècle. Cependant dans cet intervalle, on

en proposa encore un assez grand nombre

d o n t il est inutile de s'occuper ici , puisq

u ' i l s ont eu peu d'influence sur la marche

d e la science et n'ont en général été employés

q u e par leurs propres auteurs. Nous croyon»

c e p e n d a n t devoir consacrer quelques lignes

à plusieurs d'entre eux : et d'abord à celui

d ' A d r i e n Van Royen , professeur à Leyde

(Floroe Leydensis Prodromus, 1740). Deux

m o t i f s nous engagent à en parler: Tun est

q u e Linné, habitant alors (en 1738 ) la

H o l l a n d e , seconda Royeiï dans l'arrangen

ï e n t des plantes de son jardin et dut , en

c o n s é q u e n c e , prendre part à l 'érect ion de sa

n o u v e l l e mé thode ; l'autre, c'est que l'auteur

a eu la prétention de la faire naturel l e {Me-

Ihodi naturalis proeludium) et qu'il a été

p r i s au mot par quelques modernes qui y

o n t cru trouver le g e rme de celle de Jussieu.

11 est vrai qu'il divise les plantes d'abord

en monocotylédonées et polycotylédonées

( p a r m i lesquelles on s 'étonne de voir figurer

d a n s le tableau les cryptanlhères ou autrem

e n t acotylédonées).Les premières sont subdivisées

d'après le calice nul, spathacé ou

g l u m a c é ; les secondes d'après rexislence

d ' u n calice (1) commun à plusieurs fleurs

( é c a i l l e s d ' A m e n t a c é e s ; involucres d'Ombell

i f è r e s , de Composées ou de Dip.saeéesj, ou

s e u l e m e n t d'un calice propre à chacune, lequel

peut même manquer ou exister seul,

ou accompagner une corolle dont les pièces

o f f r e n t une certaine relation numérique

avec les é t amine s libres et égales ent r e elles,

e n nombre moindre, égal, double ou mult

i p l e : d ' a u t r e s fois ces é tamines sont pincées

a u - d e s s u s de l'ovaire , ou sur le périanthe,

o u bien elles sont inégales suivant certaines

(i) On trouve là un emprunt au Systi^me ratli inal tl«

Linné, prér^demmrut ex'poii*.