2(>

organes essentiels rux-inénies considérées

i s o l é m e n t . Les organes dits de la véjiétalion

e t ne concourant qu'a la vie individuelle

doivent ilie relégués au dernier rang. En

a p p l i q u a n t ces i)remières règles on obtenait

u n certain nombre de familles, dotit Texan

i e n coniiuiratif aidait à reconnaître d'aut

r e s règles encore, et, par leur application,

d ' a u t r e s familles. Nous ne pourrions ici

s u i v r e A.-L. de Jussieu dans les détails de

ce long travail, duquel résulta l'établissement

de cent familles comprenant tous les

végétaux alors connus.

On voit dans tout ce qui précède l'emploi

d ' u n principe (jui avait éch.'ippé à Adanson,

celui de la subordination des caractères qui,

dans la méthode de Jussieu , sont, suivant

sa propre expression, pesés et non comptés,

lis sont considérés comme ayant des valeurs

t o u t à fait inégales; de telle sorte qu'un car

a c t è r e du premier ordre équivaut à plusieurs

d u second, un de ceux-ci à plusieurs du

troisième» et ainsi de suite. Cette valeur est

d é t e r m i n é e par l'observation et l'expérience;

el, à mesure qu'elle s'abaisse, elle est de

moins en moins fixe. Pour me servir d'une

comparaison familière employée plus haut,

celle des monnaies de métaux différents avec

les divers caractères qui doivent, par leur

r é u n i o n , composer une certaine somme <ie

r a p p o r t s entre les plantes d'une même fam

i l l e , les pièces d'or auraient un taux invar

i a b l e , plus que celles d'argent ; et cellesde

c u i v r e seraient en quelquesorte destinées à

f o u r n i r l'appoint de cette somme où la mon

naie d'un nïéial plus précieux forme le principal

et est seule rigoureusement contrôlée.

L ' i m p o r t a n c e de ce principe résulte surt

o u t d'une considération que nous n'avons

pas fait valoi r encore, mais qui ressort néc

e s s a i r e m e n t de cette combinaison de plus

i e u r s caractères dans chaque famille. C'est

q u ' u n caractère d'un ordre supérieur en

e n t r a î n e à sa suite un ceriain nombre d'un

o r d r e différent, et en exclut, au contraire,

u n c e r t a i n nombre d'autres ; de sorte que

TénonciaLion pure et simple du premier

s u f f i t pour faire préjuger la coexistence ou

l ' a b s e n c e de ces autres, et qu'une partie de

l ' o r g a n i s a t i o n d'une plante est annoncée

d ' a v a n c e par un seul point qu'on a su cons

t a t e r , ce qui abrège et simplifie merveilleus

e m e n t les recherches et le langage. Ain.'tij

par exemple, la présence ou l'absence des

cotylédons dans l'embryon , leur unité ou

leur pluralité, se manifestent dans presque

t o u t e s les parties de la plante qui présentent

des différences profondes et frappantes, suiv

a n t que son premier germe s'est montré

d i f f é r e m m e n t constitué sous ce rapport.

Lorsque nous disons qu'une plante est mon

o c o t y l é d o n é e o u dicotylédonée,ce n'est donc

pas ce simpl e fait que nous énonçons, mais

u n ensemble de faits; nous avons une idée

d e l'agencement général des organes élém

e n t a i r e s dans ses tissus, de la mani è r e dont

elle ginine et se ramifie, de la structure et

la nervation de ses feuilles, de la symétrie

d e ses fleurs, etc., etc. De tel caractère

secondaire, nous pouvons de même en déd

u i r e plusieurs autres d'un ordre supérieur,

égal ou inférieur: dire que la corolle est

monopètale, c'est dire que la piaule qui en

est pourvue est dicotylédonée, que très prob

a b l e m e n t les étamines sont insérées sur la

corolle en nombre défini, égal ou inférieur

à celui de ses divisions. La connaissaiu*e de

tous ces rapports constants entre les différ

e n t e s parties, qui permet de conclure de la

p a r t i e au tout comme du tout à la partie,

est la base de la méthode naturelle ; et les

a u t e u r s qui, avec Adanson jugeant le premier

essai d'A.-L. de Jussieu, ont blâmé la

p r é f é r e n c e exclusive donnée à une partie sur

les autres, n'ont pas compris que cet emploi

habile d'uiï caractère convenableittent choisi

avait un résultat précisément contraire à

celui qu'ils craignaient, puisque, loin d'exc

l u r e ces autres parties, il les comprenait,

e n t r a î n a n t à sa suite d'autres caractères

combinés en nombre plus ou moins consid

é r a b l e .

Les familles une fuis constituées, il s'agissait

de les coordonner entre elles de man

i è r e à rapprocher à leur tour celles qui se

r e s s e m b l e n t le plus, et éloigner celles qui se

r e s s e m b l e n t le moins . Pourcet arrangement,

la Mihordination des caractères établie indiq

u a i t dans quel ordre ils devaient être employés.

Celui de l'embryon marchait évid

e m m e n t en avant de tous les aut res et partageait

le règne végétal en trois grands emb

r a n c h e m e n t s : les acotylédonées, monocotyl

é d o n é e s e t d i c o t y l é d o n é e s . Aprèscec;iractère

f o n d a m e n t a l et au-dessous de lui, A.-L. de

J u s s i e u plaça l'inseriion des éiamines hypo-

27

g y n e s , périgynes et épigynes. Mais, dans

les dicotylédonées, ces éumine s se soudent

par leurs filets avec la corolle, lorsqu'elle

est monopétale; de manière que, dans ce

c a s , leur insertion, au lieu de se montrer

iuHuédiatement sur le torus, sur le calice ou

sur le pistil, ne s'y fait que par l'interméd

i a i r e de la corolle naissant à l'un de ces

trois points. I.e caractère de la corolle, ainsi

lié à celui de l'insertion, marche de pair avec

Ini. L'insertion n'est que l'expression de la

s i t u a t i o n relative des deux ordres d'organes

essentiels de la f leur , des é t ami n e s et du pistil,

dans une uiême enveloppe. Mais , s'ils sont

sépares sur des fleurs dilTérentes, cette relation

n'a pas lieu, et c'est le fait m ême de leur

s é p a r a t i o n qu'il faut exprimer. Telles sont

les principales considérations d'après lesq

u e l l e s les familles fuient distribuées en

q u i n z e classes que voici résumées par un

t a b l e a u qui les fera plus faci lement comprend

r e . Les termes qui servent a désigner chac

u n e de ces classes ont été proposés à une

époque plus récente par l 'auteur, qui a sagem

e n t pcïisé qu'un nom valait mieux qu'un

n u m é r o pour cette désignation.

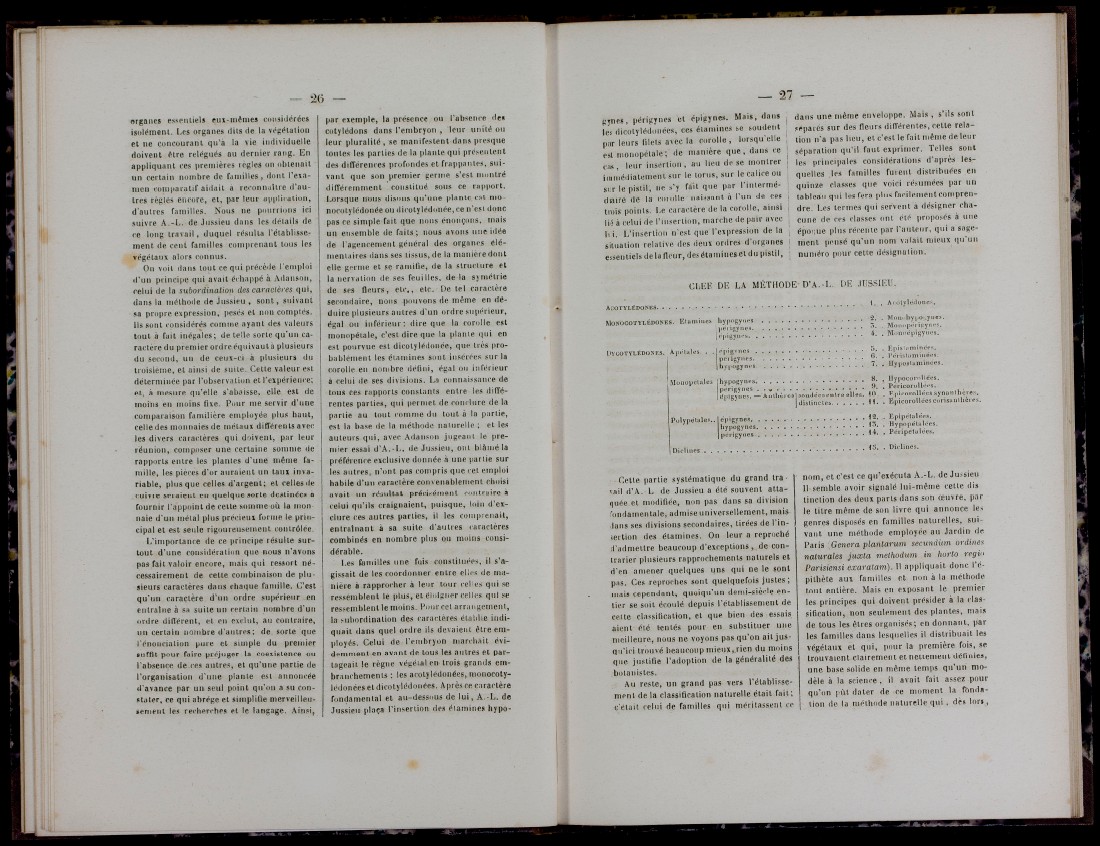

CLEF DE LA MÉTHODE D'A.-L. DE JiJSSlEU.

1. . AcotyledoMcs.

4. . Miinitepigyiies.

UYCOTYLÉDONES. • Apf'iules. . .

Muao^éUiles

Polypélales..

Diclines . .

j.erigyi

d[,igyu.'s.

rpigvncs . - • EpisUimince.s.

pe.i.y..es • l'ér.slamme.s.

hYPOgyn.s . Hyposl.minues.

hy.po^ynes • Hypocornlle.s

pLlgynes ^ • PencoruUo.-s.

é|)igynes. — Anthères s ô u d é e s e n l r e elles. 10. . Epicorollécs synanthère.s.

d i s t i n c l e b H. . Epicorolleescorisanlheies.

. Epipeto e.s.

hypogynes • Hypopetaloes.

perigynes • P^^np^talees.

15. . DicUnes.

C e t t e partie systématique du grand travail

d'A. L de Jussieu a été souvent attaquée

et modifiée, non pas dans sa division

f o n d a m e n t a l e , admise univer sel lement , mais^

d a n s ses divisions secondaires, tirées de l'ins

e r t i o n des étamines. On leur a reproché

d ' a d m e t t r e beaucoup d'exceptions, de cont

r a r i e r plusieurs rapprochement s naturels et

d ' e n amener quelques uns qui ne le sont

pas. Ces reproches sont quelquefois justes ;

mais cependant, quoiqu'un demi-siècle ent

i e r se soit écoulé depuis l'établissement de

c e t t e classification, et que bien des essais

a i e n t été tentés pour en substituer une

m e i l l e u r e , nous ne voyons pas qu'on ait jusq

u ' i c i trouvé beaucoup mieux, rien du moins

q u e justifie l'adoption de la généralit é des

b o t a n i s t e s .

Au reste, un grand pas vers l'établissem

e n t de la classification naturelle était fait;

c ' é t a i t celui de familles qui méritassent ce

nom, et c'est ce qu'exécut a A.-L. de Ju?sieu

Il semble avoir signalé lui-même cette dis

t i n c t i o n des deux parts dans son oeuvre, par

le titre même de son livre qui annonce les

genres disposés en familles naturelles, suiv

a n t une méthode employée au Jardin de

Paris [Genera plantarum secundum ordines

naluraîes juxta meihodum in horto regii^

Parisiensi exaralam). 11 a p p l i q u a i t donc l'ép

i t h è t e aux familles et non à la méthode

t o u t entière. Mais en exposant le premier

les principes qui doivent présider à la class

i f i c a t i o n , non seulement des plantes, mais

d e tous les êtres organisés; en donnant , par

les familles dans lesquelles il distribuait les

végétaux et qui, pour la première fois, se

t r o u v a i e n t clairement et n e t t ement définies,

u n e base solide en même temps qu'un modèle

à la science, il avait fait assez pour

q u ' o n put dater de ce moment la fondat

i on de la méthode naturelle qui , dès lor$,

• 'T'

J J l