1 2 — 13

s u r la eorolie, son absence ou sa présence,

e t dans les cas de beaucoup les plus fréq

u e n t s où elle existe , sur sa composition et

p r i n c i p a l e m e n t sur sa forme. C'est ¡ionc

u n véritable système, puisqu'il se iuude

s u r une seule partie de la plante.

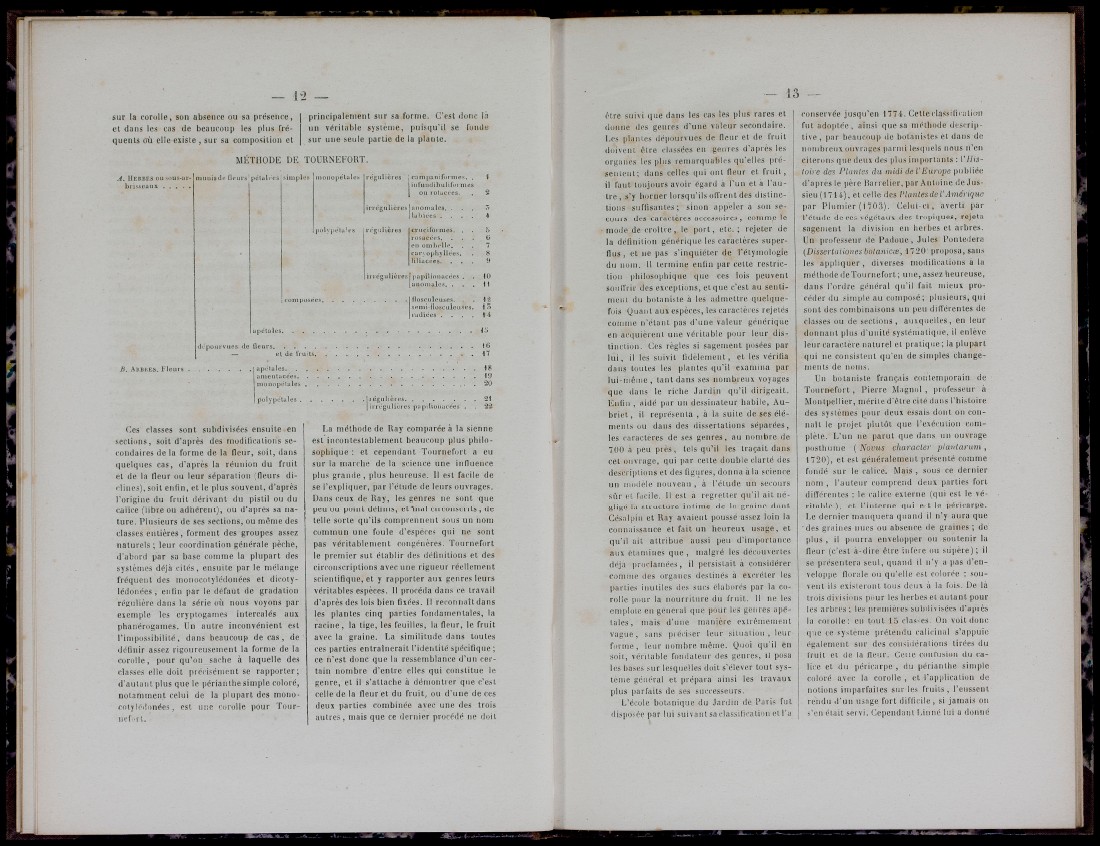

MÉTHODE DE TOURNEFORT.

A . HERBF.S on áous-ítrbrisseuiix

nuiuisde flours'pétalt'cs sinipies nionopelules régulières campaniformes. .

infundibulifoj nies

ou rolucces.

polypoUi'i^s

irrégiilières

régulières

irrdguJières

anomales. .

labiees .

Griiciiornies. .

rosacees.

en onil)elie.

car\ ophyllées.

liliiicees. . .

jiapiliniuicees .

auomuies. .

1

2

5

4

0

7

8

9

10

11

compasees. ílosculeu:áes. . .

senii-ílosculeuses. 15

l'iidie'es . . . . 14

a pel

dí'poiirvues de fleurs^

— el de fruits.

B. Aubbes. Fleurs . . . apc'Iaies

amentacees

monopélales

pülypL'laÍes .

Ces classes sont subdivisées ensuite en

s e c t i o n s , soit d'après des modifications sec

o n d a i r e s de la forme de la fleur, soit, dans

«luelques cas, d'après la réunion du fruit

e t de la fleur ou leur séparation {fleurs dic

l i n e s ) , soit enfin, et le plus souvent , d'après

l ' o r i g i n e du fruit dérivant du pistil ou du

calice (libre ou adhérent), ou d'après sa nat

u r e . Plusieurs de ses sections, ou même des

classes entières, forment des groupes assez

n a t u r e l s ; leur coordination générale pèche,

d ' a b o r d par sa base comme la plupart des

systèmes déjà cités, ensuite par le mélange

f r é q u e n t des monocotylédonées et dicoiyl

é d o n é e s , enfin par le défaut de gradation

r é g u l i è r e dans la série où nous voyons par

e x e m p l e les cryptogames intercalés aux

p h a n é r o g a m e s . Un autre inconvénient est

TimpossibiliLé, dans beaucoup de cas, de

d é f i n i r assez rigoureusement la forme de la

c o r o t i e , pour qu'on sache à laquelle des

classes elle doit précisénient se rapporter;

d ' a u t a n t plus que le périanthe s impl e coloré,

n o t a m m e n t celui de la plupart des monoc

o t y l é d o n é e s . est une ctirolle pour Tourn

e i - i l.

17

18

le'gulières

irrcguliùres pupiUonacees . . 22

La méthode de Ray comparée à la sienne

est iucontestableuient beaucoup plus philos

o p l i i i j u e : et cependant Tournefort a eu

s u r la marche de la science une influence

plus g rande, plus heureuse. Il est facile de

s e l 'expliquer, par l'étude de leurs ouvrages.

Dans ceux de Ray, les genres ne sont que

peu ou point définis, et "ïnal circonscrits , de

t e l l e sorte qu'ils comprennent sous u n nom

c o m m u n une foule d'espèces qui ne sont

pas véritablement congénères. Tournefort

le premier sut établir des définitions et des

c i r c o n s c r i p t i o n s avec une rigueur réellement

s c i e n t i f i q u e , et y rapporter aux genres leurs

v é r i t a b l e s espèces. Il procéda dans ce travail

d ' a p r è s des lois bien fixées. Il reconnaît dans

les plantes cinq parties fondamentales, la

r a c i n e , la tige, les feuilles, la fleur, le fruit

avec la graine. La similitude dans toutes

ces parties entraînerait l'identité spécifique ;

ce n'est donc que la ressemblance d'un cert

a i n nombre d'entre elles qui constitue le

g e n r e , et il s'attache à démontrer que c'est

celle de la fleur et du fruit, ou d'une de ces

deux parties combinée avec une des trois

a u t r e s , mais que ce dernier procédé ne doit

^ t r e suivi que dans les cas les plus rares et

d o n n e des genres d'une valeur secondaire.

Les pliuiies dépourvues de ficur et de fruit

d o i v e n t ótre classées eu genres d'après les

o r g a n e s les plus remarquables qu'elles [)rés

e n i e n t ; dans celles qui ont fleur et fruit,

il faut toujours avoir égard à l'un e t à l'aut

r e , s'y borner lorsqu'ils ofl'rent des distinctions

suffisantes; sinon appeler à son secours

des caractères accessoires, comme le

mode de croî tre, le port, etc.; rejeter de

la définition générique les caractères superflus

^ et ne pas s'inquiéter de Fétymologie

d u nom. Il termine enfin par cette restriction

philosophique que ces lois peuvent

s o u í í r i r des exceptions, et q u e c'est au sentiment,

du botaniste à les admettre quelquefuis

Quant aux espèces, les caractères rejetés

cornine n'étant pas d 'une valeur générique

en acquièrent une véritable pour leur dist

i n c t i o n . Ces règles si sagement posées par

l u i , i! les suivit fidèlement, et les vérifia

d a n s toutes les plantes qu'il examina par

l u i - m ê m e , tant dans ses nombreux voyages

q u e dans le riche Jardin qu'il dirigeait.

E n f i n , aidé par un dessinateur habile, Aub

r i e t , il représenta , à la suite de ses élém

e n t s ou dans des dissertations séparées,

les caractères de ses genres, au nombre de

7 0 0 à peu près, tels qu'il les traçait dans

cet ouvrage, qui par cette double clarté des

d e s c r i p t i o n s et des figures, donna ài a science

u n i!u)(ièle nouveau , à l'étude un secours

s û r et facile, il est à regretter qu^il ait négligé

la structure intime de la graine dont

Gésalpin et Ray avaient poussé assez loin la

c o n n a i s s a n c e et fait un heureux usage, et

q u ' i l ait attribué aussi peu d'importance

aux étamines que, malgré les découvertes

déjà j)roclamées, il persistait à considérer

c o i ï u n e des organes destinés à excréter les

p a r t i e s inutiles des sucs élaborés par la corolle

pour la nourriture du iruit. 11 ne les

cm[)loie eu général que pour les genres apét

a l e s , mais d'une manière extrêmement

v a g u e , sans préciser leur situalion , leur

f o r m e , leur nombre même. Quoi qu'il en

s o i t , véritable fondateur des genres, il posa

les bases sur lesquelles doit s'élever tout syst

è m e général et prépara ainsi les travaux

plus parfaits de ses successeurs.

L'école botanique du Jardin de l^aris fut

disposée par lui suivantsa classification et l'a

conservée jusqu'en 1774. Getleclassiiicalifrn

f u t adoptée, ainsi que sa méthode descriptive

, par beaucoup de botanistes et dans do

n o m b r e u x o u v n i g e s parmi les(|uels nous n'en

c i t e r o n s que deux des plus impor tant s : Vliisloh'e

des Plantes du midi de l'Europe publiée

d ' a p r è s le père Rarrel ier, par Antoine de Jussieu

(1714) , et celle des Plantes de l'Amérique

p a r Plumier (1703). Celui-ci, averti par

l ' é t u d e de ces végétaux des tropiques, rejeta

s a g e m e n t la division en herbes et arbres.

Un professeur de Padoue, Jules Pontedera

{Dissertationes bolanicoe, 1720' proposa, sans

les appliquer, diverses modifications à la

m é t h o d e d eTourne for t ; une, assez heureuse,

d a n s l'ordre général qu'il fait mieux procéder

du simple au composé; plusieurs, qui

s o n t des combinaisons un peu dilTérentes de

classes ou de sections, auxquelles, en leur

d o n n a n t plus d'uni t é systérnatique, il enlève

l e u r caractère naturel et pratique ; la plupart

qui ne consistent qu'en desimpies changem

e n t s de noms.

Un botaniste français contemporain de

T o u r n e f o r t , Pierre M;ignol , professeur à

M o n t p e l l i e r , méri t e d 'êt r e cité dans l'histoire

des systèmes pour deux essais dotit on conn

a î t le projet plutôt que l'exécution comp

l è t e . L'un ne parut que dans un ouvrage

p o s t h u m e { Novus characler planiaruni,

1 7 2 0 ) , et est généralement présenté comme

f o n d é sur le calice. Mais, sous ce dernier

n om , l'auteur comprend deux parties fort

diiTcrentes : le calice externe (qui est le vér

i t a b l e ) , et l'interne qui e:tle péricarpe.

Le dernier maïujuera quand il n'y aura que

' d e s graines nues ou absence de graines ; de

p l u s , il pourra envelopper ou soutenir la

fleur (c'est à-dire être iniére ou siipère); il

se présentera seul, quand il n'y a pas d'enveloppe

florfile ou qu'elle est colorée : souvent

ils existeront tous deux à la fois. De là

t r o i s divisions pour les herbes et aut ant pour

les a rbres; les premières subdivisées d'après

la corolle: eu tout I b classes. On voit donc

q-ic ce système prétendu caliciual s'aiipuie

é g a l e m e n t sur des considérations tirées du

f r u i t et de la fleur. Cette confusion du calice

et du péricarpe , du périanthe simple

coloré a.vec la corolle , et l'application de

n o t i o n s imparfaites sur les fruits, l'eussent

r e n d u d'un usage fort difficile, si jamai s on

s ' e n était servi. Cependant Linné lui a donné

mm