r v y y /y/ y / y Æ t Æ & m

F am . des J o n c s . J x t s s . — H e x a n d r i e t r i g t n i e . L i n .

Merendera bulbocodium. Ramond Bull. Philom. n. 47. p. 178. t. 1 2 . / 2.

Bulbocodium vernum. Delf Fl. Ail. h p. 284. exe/, sjnon.

Colchicum montanum minus. Clus. Hist. 8. p. 201.

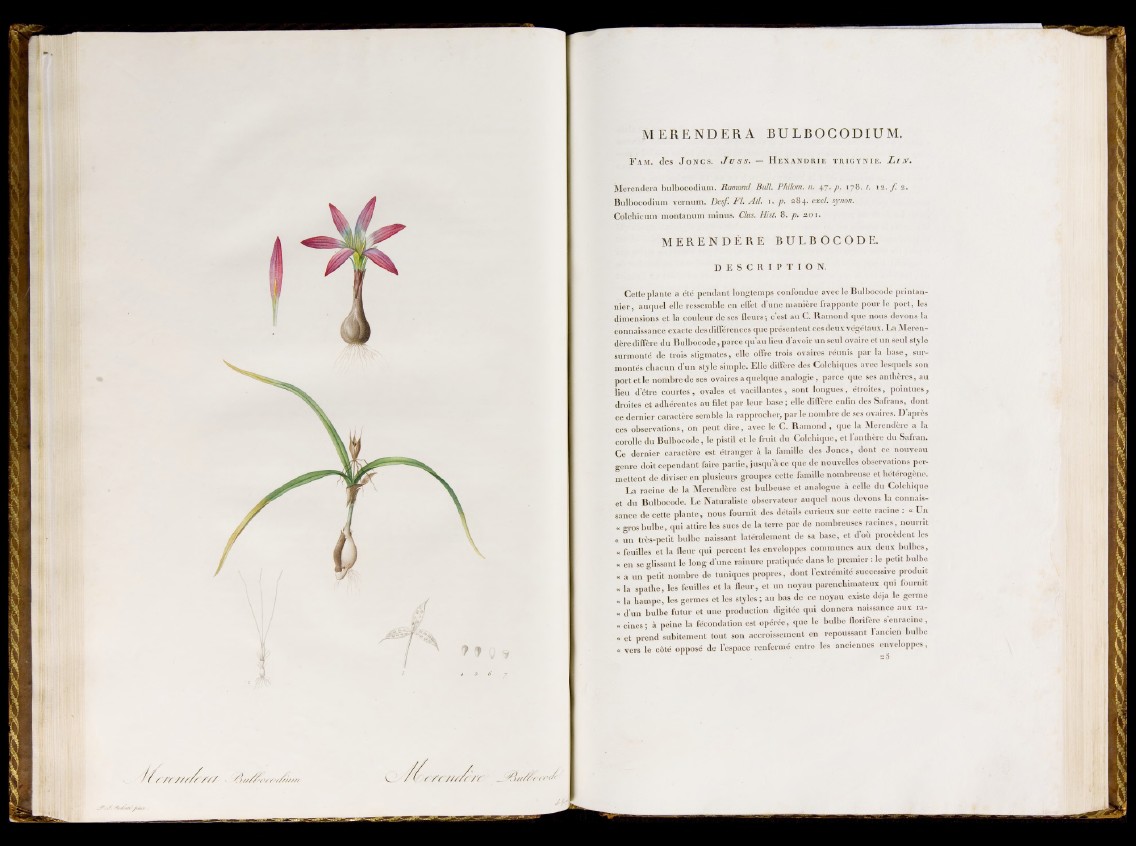

M E R E N D È R E B U L B O C O D E .

D E S C R I P T I O N .

Cette plante a été pendant longtemps confondue avec le Buibocode printan-

n ie r , auquel elle ressemble en effet d’une manière frappante pour le port, les

dimensions et la couleur de ses fleurs; c’est au C. Ramond que nous devons la

connaissance exacte des différences que présentent ces deux végétaux. La Meren-

dère diffère du Buibocode, parce qu’au lieu d’avoir un seul ovaire et un seul style

surmonté de trois stigmates, elle offre trois ovaires réunis par la base, surmontés

chacun d’un style simple. Elle diffère des Colchiques avec lesquels son

port et le nombre de ses ovaires a quelque analogie, parce que ses anthères, au

lieu d’être courtes, ovales et vacillantes, sont longues, étroites, pointues,

droites et adhérentes au filet par leur base ; elle diffère enfin des Safrans, dont

ce dernier caractère semble la rapprocher, par le nombre de ses ovaires. D après

ces observations, on peut dire, avec le C . Ramond , que la Merendère a la

corolle du Buibocode, le pistil et le fruit du Colchique, et l ’anthère du Safran.

Ce dernier caractère est étranger à la famille des J on c s , dont ce nouveau

genre doit cependant faire partie, jusqu’à ce que de nouvelles observations permettent

de diviser en plusieurs groupes cette famille nombreuse et hétérogène.

L a racine de la Merendère est bulbeuse et analogue à celle du Colchique

et du Buibocode. L e Naturaliste observateur auquel nous devons la connaissance

de cette plante, nous fournit des détails curieux sur cette racine : « Un

« gros bulbe, qui attire les sucs de la terre par de nombreuses racines, nourrit

« un très-petit bulbe naissant latéralement de sa base, et d’où procèdent les

« feuilles et la fleur qui percent les enveloppes communes aux deux bulbes,

« en se glissant le long d’une rainure pratiquée dans le premier : le petit bulbe

« a un petit nombre de tuniques propres, dont l ’extrémité successive produit

« la spathe, les feuilles et la fleu r , et un noyau parenchimateux qui fournit

. la hampe, les germes et les styles ; au bas de ce noyau existe déjà le germe

. d’un bulbe futur et une production digitée qui donnera naissance aux ra-

. cines; à peine la fécondation est opérée, que le bulbe florifère s’enracine,

« et prend subitement tout son accroissement en repoussant 1 ancien bulbe

« vers le côté opposé de l’espace renfermé entre les anciennes enveloppes, 25