PHALANGIUM ELATUM.

Fam. des A s p h o d è l e s . J u s s . — H e x a n d r i e m o n o g y n i e . L i n .

Phalangium elatum. P. foliis planis, scapo ramoso, pedunculis aggregatis, co-

rollis planis. Poiret, in Lam. Dict. 5. p. 248. Pers. enchir. i l p. 368.

Anthericum elatum. Ait. Kew. 1. p. 448. Willd. 2. p. i 38.

Phalangium fastigiatum. P . caulibus altissimis nudis, ramis pluribus, virgalis

confertis, floribus subternatis. Poiret, in Lam. Dict. 5. p. 246.

Asphodelus capensis. A. scapo nudo ramoso, foliis lanceolatis planis. Lin. sryst.

pl. ed. 10. 982.

Asphodelus foliis planis, caule ramoso, floribus sparsis. Mill. ic. 38. t. 56.

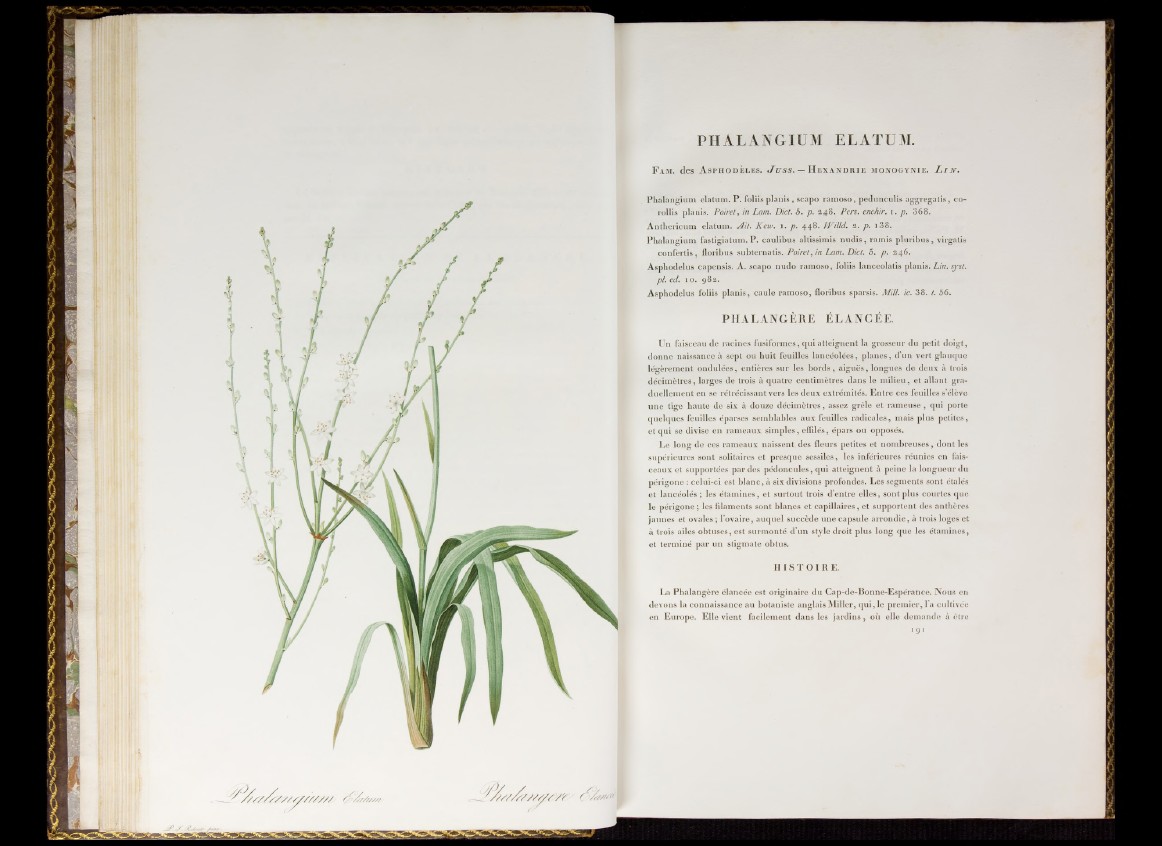

PHAL ANGÈ RE ÉLANCÉE.

Un faisceau de racines fusiformes, qui atteignent la grosseur du petit doigt,

donne naissance à sept ou huit feuilles lancéolées, planes, d’un vert glauque

légèrement ondulées, entières sur les bords, aiguës, longues de deux à trois

décimètres, larges de trois à quatre centimètres dans le milieu, et allant graduellement

en se rétrécissant vers les deux extrémités. Entre ces feuilles s’élève

une tige haute de six à douze décimètres, assez grêle et rameuse, qui porte

quelques feuilles éparses semblables aux feuilles radicales, mais plus petites,

et qui se divise en rameaux simples, effilés, épars ou opposés.

Le long de ces rameaux naissent des fleurs petites et nombreuses, dont les

supérieures sont solitaires et presque sessiles, les inférieures réunies en faisceaux

et supportées par des pédoncules, qui atteignent à peine la longueur du

périgone : celui-ci est blanc, à six divisions profondes. Les segments sont étalés

et lancéolés ; les étamines, et surtout trois d’entre elles, sont plus courtes que

le périgone ; les filaments sont blancs et capillaires, et supportent des anthères

jaunes et ovales ; l’ovaire, auquel succède une capsule arrondie, à trois loges et

à trois ailes obtuses, est surmonté d’un style droit plus long que les étamines,

et terminé par un stigmate obtus.

H I S T O I R E .

La Phalangère élancée est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. Nous en

devons la connaissance au botaniste anglais Miller, qui, le premier, l’a cultivée

en Europe. Elle vient facilement dans les jardins, où elle demande à être

191