388 VOYAGE

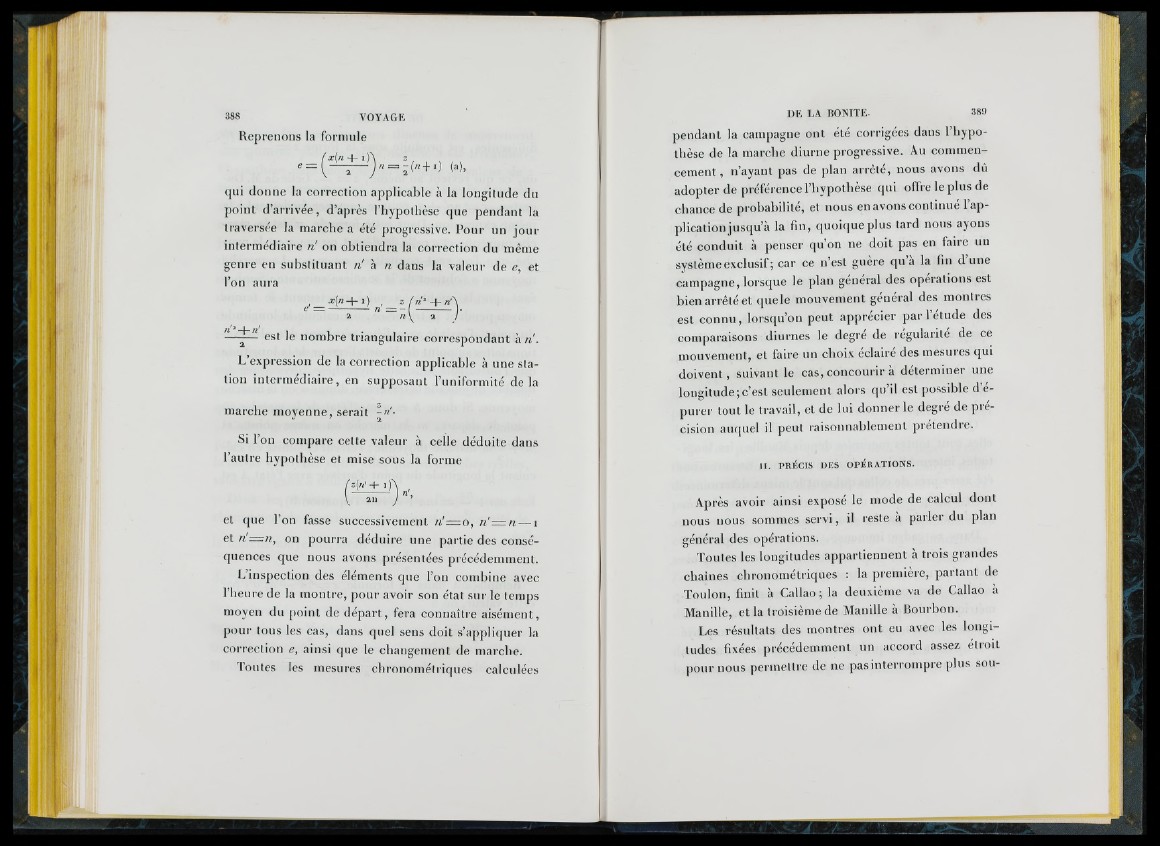

Reprenons la formule

f xl/i + 1

qui donne la correction applicable à la longitude dn

point d’arrivée, d’après l’hypothèse que pendant la

traversée la marche a été progressive. Pour un jour

intermédiaire «/ on obtiendra la correction du même

genre en substituant «' à « dans la valeur de c, et

l’on aiiia

t ' — _ i ^ ■

— -— est le nombre triangulaire correspondant à n'.

L ’expression de la correction applicable à une station

intermédiaire, en supposant l’uniformité d e là

marche movenne, serait -«'• ’ 2

Si l’on compare cette valeur à celle déduite dans

l ’autre hypothèse et mise sous la forme

et que l ’on fasse successivement n '= Q , /i’= n — i

et « '= « , on pourra déduire une partie des conséquences

que nous avons présentées précédemment.

L’inspection des éléments que l’on coridjine avec

l ’heure de la montre, pour avoir son état sur le temps

moyen du point de dépar t , fera connaître aisément,

poui- tons les cas, dans quel sens doit s’appli(juer la

correction e, ainsi que le changement de marche.

Tontes les mesures cbronométriques calcidée.s

pendant la campagne ont élé corrigées dans l ’hypothèse

de la marche diurne progressive. Au commencement

, n’ayant pas de plan arrêté, nous avons dû

adopter de préférence l’hypothèse qui offre le plus de

chance de prohahililé, et nous en avons continué l’application

jusqu’à la lin, quoique plus lard nous ayons

été condui t à penser qu’on ne doit pas en faire un

système exclusif; car ce n’est guère qu à la lin d u n e

campagne, lorsque le plan général des opérations est

b iena r rêtée t quele mouvement général des montres

est connu , lorsqu’on peut apprécier par l’é lude des

comparaisons diurnes le degre de régularité de ce

mouvement, et faire un choix éclairé des mesures qui

do iv ent , suivant le cas, concourir à déterminer une

long i tude ;c ’est seulement alors rpi’ il esl possible d’épurer

tout le travail, el de lui donner le degré de précision

aiupiel i! peut raisonnablement prétendre.

u . PR ÉC IS DF.S O P ÉRA .T IO N S .

Après avoir ainsi exposé le mode de calcul dont

nous nous sommes s e r v i , il reste a parler du plan

général des opérations.

Toutes les longitudes appartiennent à trois grandes

chaînes cbronométriques ; la première, parlant de

Toulon, finit à Callao; la deuxième va de Callao à

Manille, et la troisième de Manille à Bourbon.

Les résultats des monlres ont eu avec les longitudes

fixées précédemment un accord assez étroit

p o um o n s permettre de ne pas interrompre plus sou