huions infiniment petites que fail l’aiguille dans un

temps donné.

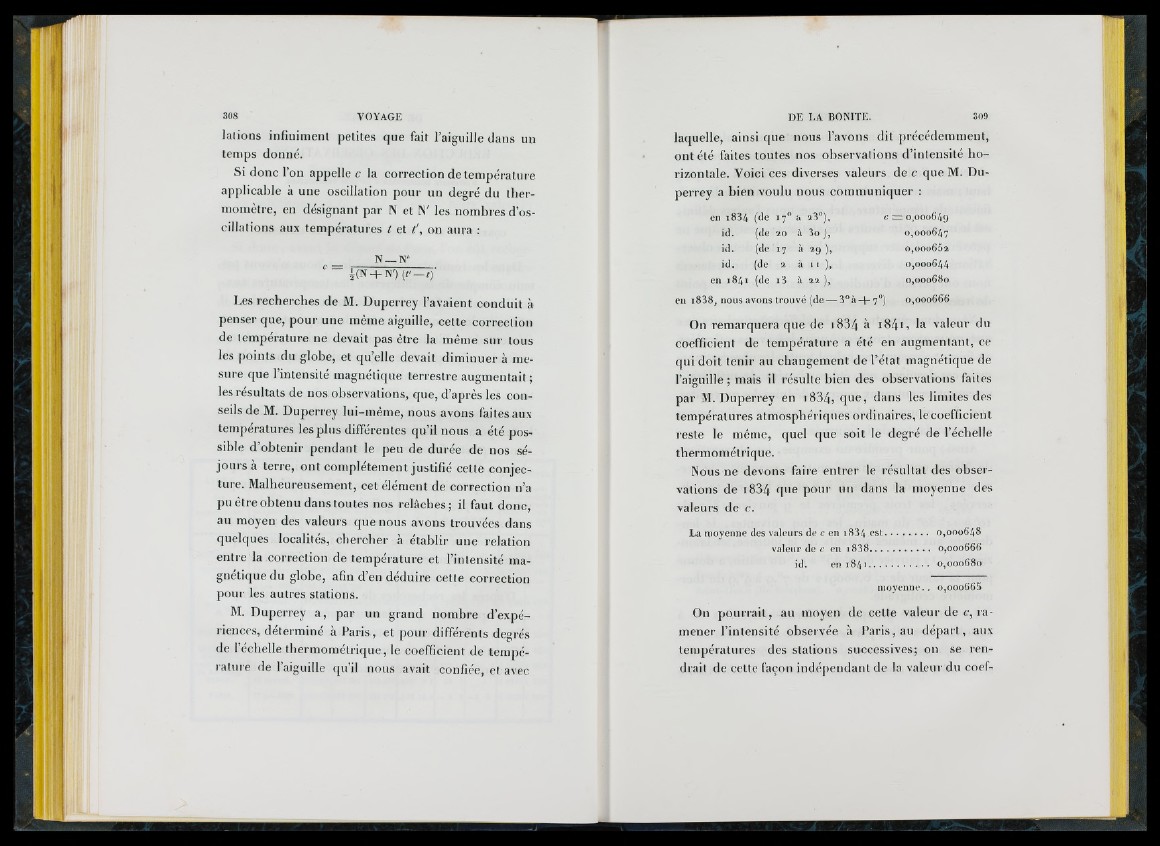

Si donc l’on appe l le e la correclion de température

applicable à une oscillation pour un degré du tbermomètre,

en désignant par N et N' les nombres d’oscillations

aux températures / et t', on aura :

N _ N ' '

Les rechercbes de M. Duperrey l’avaient condui t à

penser que, pour une même aiguille, celte correction

de température ne devait pas être la même sur tous

les points du globe, et qu’elle devait diminuer à mesure

que l’intensité magnétique terrestre augmentait;

les résultats de nos observalions, que, d’après les conseils

de M. Duperrey lui-même, nous avons faites aux

températures les plus différentes qu’il nous a élé possible

d ’obtenir pendant le peu de durée de nos séjours

à terre, ont complètement justifié celle conjecture.

Malbeureusement, cet élément de correction n’a

pu être obtenu dans toutes nos relâches; il faut donc,

au moyen des valeurs que nous avons trouvées dans

quelques localités, chercher à établir une relation

entre la correclion de température et l’intensité magnétique

du globe, afin d’en déduire cette correction

pour les autres stations.

M. Duperrey a , par un grand nombre d’expériences,

déterminé à l*aris, et pour différents degrés

de l’échelle tbermomélr ique, le coefficient de température

de l’aiguille qu’il nous avait confiée, et avec

laquelle, ainsi tpie nous l ’avons dit précédemment,

ont été faites toutes nos observat ions d ’intensité horizontale.

Voici ces diverses valeurs de c que M. Duperrey

a bien voulu nous communiquei' :

en i 834 (d e 1 7 “ a 2 3 "), c = 0 ,0 0 0 6 /,9

id . (d e 2 0 à 3o j , 0 ,0 0 0 6 4 7

id . (de 17 à 2 9 ), 0 ,0 0 0 6 6 2

id . (d e 2 à 1 1 ), 0 ,0 0 0 6 4 4

e n 1841 (d e i 3 à 2 2 ), 0 ,0 0 0 6 8 0

en 18 3 8 , n o u s a v o n s tr o u v é (d e — 3° à -1 -7 ° ) 0 ,0 0 0 6 6 6

On remarquera que de 1 834 b i 8 4 i , la valeur du

coefficient de température a été en augmentant, ce

qui doit tenir an changement de l ’ état magnéticpie de

raiguilie ; mais il résulte bien des observations faites

par M. Duperrey en i 8 3 4 , que , dans les limites des

températures atmosphériques ordinaires, lecoefficient

reste le même, quel que soit le degré de l’échelle

thermométrique.

Nous ne devons faire entrer le résultat des observations

de i 834 (pie pour un dans la moyenne des

valeurs de c.

L a m o y e n n e d e s v a le u r s d e c en ( 8 3 /, e s t .................. 0 ,0 0 0 6 4 8

v a le u r d e r c n i 8 3 8 ........................... 0 ,0 0 0 6 6 6

id . en 1 8 4 1 ........................... 0 ,0 0 0 6 8 0

in o y em u '. . o ,o o o 665

Ou pourrai t , au moyen de celte valeur de c, r a mener

l’intensité observée â Paris, au départ , aux

lempéraliires des stations successives; on se rendrait

de cette façon indépendant de la valeur du cocl