distingue des autres en ce que la couleur de la bande est la même que

celle du bouclier.

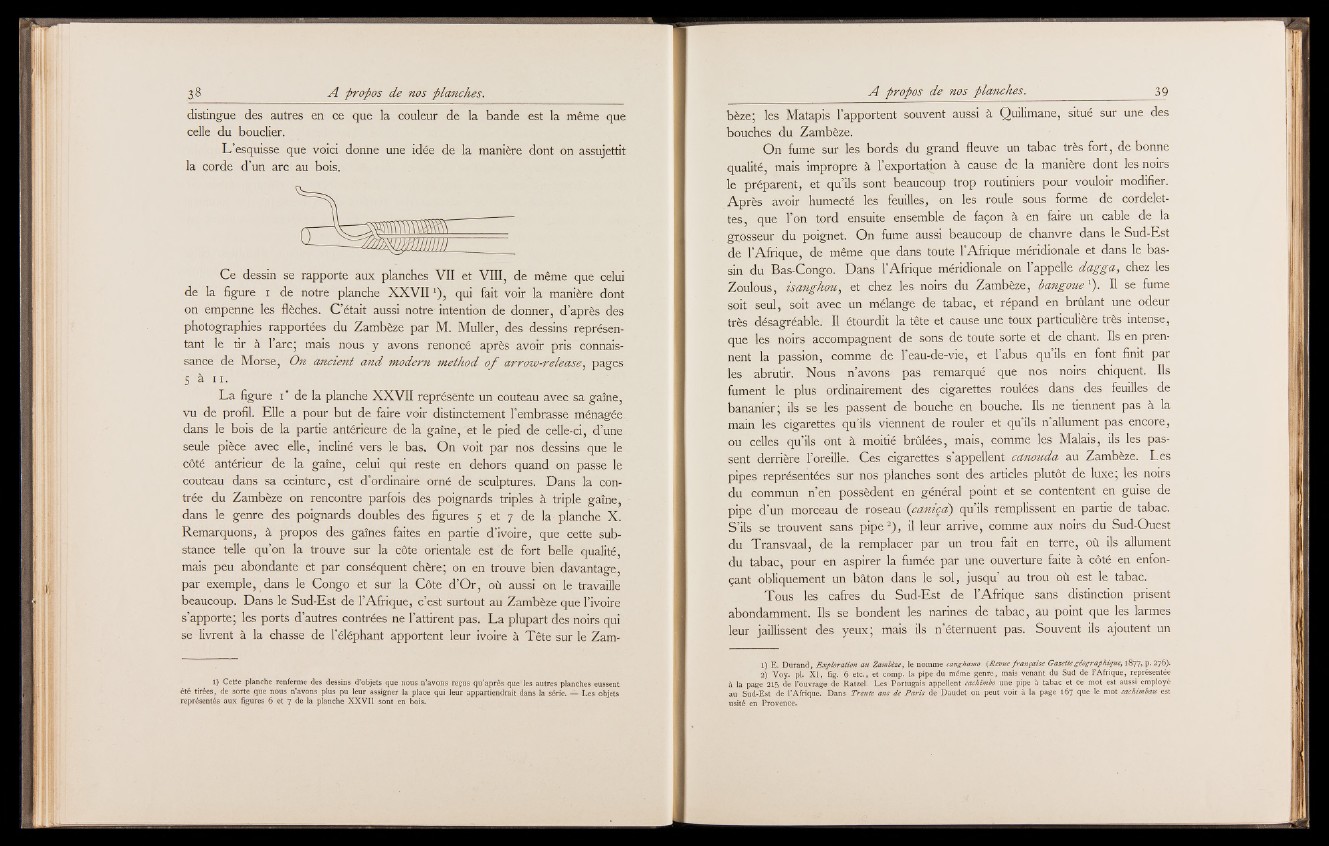

L ’esquisse que voici donne une idée de la manière dont on assujettit

la corde d’un arc au bois.

Ce dessin se rapporte aux planches VII et VIII, de même que celui

de la figure i de notre planche X X V I I 1) , qui fait voir la manière dont

on empenne les flèches. C ’était aussi notre intention de donner, d’après des

photographies rapportées du Zambèze par M. Muller, des dessins représentant

le tir à l’arc; mais nous y avons renoncé après avoir pris connaissance

de Morse, On ancient an d modem method o f arrow-retease, pages

S à n .

L a figure i* de la planche X X V II représente un couteau avec sa gaîne,

vu de profil. Elle a pour but de faire voir distinctement l’embrasse ménagée.

dans le bois de la partie antérieure de la gaîne, et le pied de celle-ci, d’une

seule pièce avec elle, incliné vers le bas. On voit par nos dessins que le

côté antérieur de la gaîne, celui qui reste en dehors quand on passe le

couteau dans sa ceinture, est d’ordinaire orné de sculptures. Dans la contrée

du Zambèze on rencontre parfois des poignards triples à triplé gaîne,

dans le genre des poignards doubles des figures 5 et 7 de la planche X .

Remarquons, à propos des gaînes faites en partie d’ivoire, que cette substance

telle qu’on la trouve sur la côte orientale est de fort belle qualité,

mais peu abondante et par conséquent chère; on en trouve bien davantage,

par exemple, dans le Congo et sur la Côte d’Or, où aussi on le travaille

beaucoup. Dans le Sud-Est de l’Afrique, c’est surtout au Zambèze que l’ivoire

s’apporte; les ports d’autres contrées ne l’attirent pas. L a plupart des noirs qui

se livrent à la chasse de l’éléphant apportent leur ivoire à Tête sur le Zaml)

Cette planche renferme des dessins d’objets que nous n’avons reçus qu'après quelles autres planches eussent

été tirées, de sorte que nous n’avons plus pu leur assigner la place qui leur appartiendrait dans la série. — Les objets

représentés aux figures 6 et 7 de la planche X X V I I sont en bois.

A propos de nos planches.

bèze; les Matapis l’apportent souvent aussi à Quilimane, situé sur une des

bouches du Zambèze.

On fume sur les bords du grand fleuve un tabac très fort, de bonne

qualité, mais impropre à l’exportation à cause de la manière dont les noirs

le préparent, et qu’ils sont beaucoup trop routiniers pour vouloir modifier.

Après avoir humecté les feuilles, on les roule sous forme de cordelettes,

que l’on tord ensuite ensemble de façon à en faire un cable de la

grosseur du poignet. On fume aussi beaucoup de chanvre dans le Sud-Est

de l’Afrique, de même que dans toute l’Afrique méridionale et dans le bassin

du Bas-Congo. Dans l’Afrique méridionale on l’appelle d a g g a , chez les

Zoulous, isanghou, et chez les noirs du Zambèze, bangoue'). Il se fume

soit seul, soit avec un mélange de tabac, et répand en brûlant une odeur

très désagréable. Il étourdit la tête et cause une toux particulière très intense,

que les noirs accompagnent de sons de toute sorte et de chant. Ils en prennent

la passion, comme de l’eau-de-vie, et 1 abus qu ils en font finit par

les abrutir. Nous n’avons- pas remarqué que nos noirs chiquent. Ils

fument le plus ordinairement des cigarettes roulées dans de s. feuilles- de

bananier; ils se les passent de bouche en bouche. Ils ne tiennent pas à la

main les cigarettes qu’ils viennent de rouler et qu’ils n’allument pas encore,

ou celles qu’ils ont à moitié brûlées, mais, comme les Malais, ils les passent

derrière l’oreille. Ces cigarettes s’appellent- canouda au Zambèze. Les

pipes représentées sur nos planches sont des articles plutôt de luxe; les noirs

du commun n’en possèdent en général point et se contentent en guise de

pipe d’un morceau de roseau (caniça) qu’ils remplissent en partie de tabac.

S ’ils se trouvent sans pipe 2) , il leur arrive, comme aux noirs du Sud-Ouest

du Transvaal, de la remplacer par un trou fait en terre, où ils allument

du tabac, pour en aspirer la fumée par une ouverture faite à côté en enfonçant

obliquement un bâton dans le sol, jusqu’ au trou où est le tabac.

Tous les cafres du Sud-Est de l’Afrique sans distinction prisent

abondamment. Us se bondent les narines de tabac, au point que les larmes

leur jaillissent des yeux; mais ils n’éternuent pas. Souvent ils ajoutent un

1) E . Durand, Exploration au Zambèze, le nomme canghamo {Revue française Gazette géographique, 1877, p. 276).

2) Voy. pl. X I , fig. 6 etc., et comp. la pipe du même genre, mais venant du Sud de l’Afrique, représentée

à la page 2 1 5 de- l’ouvrage de Ratzel. Les Portugais appellent cachimbo une pipe à tabac et ce mot est aussi employé

au Sud-Est de l’Afrique. Dans Trente ans de P a ris de Daudet on peut voir à la page 16 7 que le mot cachimbau est

usité en Provence.