Avec la résine que sécrète l'Épicéa on fabrique de l'essence de (érében-

Ihine, de la colophane, de la poix de Bourgogne et du noir de fumée.

LE M ÉLÈZE (Pl. 1. Fig. 16 ii 22). — Verdure tendre et tout l’été

> printanière ; feuilles molles, étroites et allongées, groupées en faiscpaux

( 1 , 1 6 ) , jaunes il l’automne, caduques au retour des frimas ( I ,.22);

branches fines et nombreuses, inclinées vers le sol, redressées par les rejets de

l'nftnée, portées sur un tronc droit, conique, comparativement lisse; en avril ou

errnyti, une profusion d’épis roses ou violets (fleurs femelles) entre-mélés de petits

disques mêles, dorés par le pollen, qui tranchent sur le feuillage naissant (1,17);

.plus tard, les fleurs fécondées devenues de jeunes cônes aux tons multicolores

'( 1 ,18), puis brunâtres h maturité ( 1,19); tels sont les dehors charmants du

j/élèze d’Europe (Lariai europea, vulgaris, decidua, etc.), le roi des hautes

Alpcsad.ont .il couronne le front neigeux h la limite supérieure des arbres verts.

■Kiér et puissant, il ne croit dans ces districts glacés, qu'avec une lenteur

extrême pour.faire de son tissp ligneux le plus dur de nos bois indigènes; il ne

. parvient pas moins aux plus magnifiques dimensions, portant défi auxisiècles

comme aux injures des hivers hyperboréens. A de basses altitudes et dans les

pays de plaine, il change d’allures;'(sa croissance devient rapide, son bois

médiocre; sa vieillesse prématurée.

Les fleurs, plus monoïqUgsîqun celles du Sapin et de l’Epicéa, se réunissent

sur le même rameau. La maturation a lieu dès l’automne, et la dissémination des

graines au printemps suivant. Les cônes sont érigés comme ceux du Sapin, mais

les écailles sont persistantes comme dans l'Épicéa. Les graines, de dimensions

pareilles à celles de l'Épicéa, mais d'une teinte plus claire, ont les ailes plus

petites (Iwlty).

Au' Mélèze cultivé hors des régibns neigeuses des hautes Alpes i| faut une

exposition fraîche, un air viLel sec, une terre légère, poink humide mais point

desséchée, point trop forte et point compacte. Le calcaire lui plaît mieux que

l'argile ou le sable pur. Le mélange avec d’autres essences est favorable à-sa

croissance. Bien que d’une entrée en végétation précoce, il redoute peu les froids

tardifs, et les ardeurs du soleil attaquent rarement son jeune plant.

Brun rougeâtre au coeur, le bois du Mélèze des Alpes est dur et lourd

(0,66), homogène,, résistant, souple, d’une grande durée à l'air et sous l'eau.

Les insectes ne l'attaquent pas, il ne se gerce point. La charpente, la menuiserie,

la marine le recherchent également, et la tonnellerie lui emprunte du

merrain qui, façonné en tonneaux,'ne laisse qu’un très-faible passage'è l’éyapo- .

ration des liquides.

A part l’inconvénient d’éclater en brûlant, jlé.-jllélèzc donne un bon chauffage,

évalué aux quatre cinquièmes de.celui dif Hêtre, et un charbon préférable

à celui des autres conifères. La térébenthine de Venise et ses divers produits s’ob-

' tiennent par le résinage.du Mélèze.

LE PI N .áVLVESTRE (Pl. I. Fig. 23 h 27).— L'un des arbres les

plus;'communs du genre Pin est un pin à deux feuilles, le Pin sylvestre ou I

d'Écosse (Pinus sylvcslrâ, commuais, scolica, rubra, etc.). Arbre de première

grandeur quand il croit en massif, il'ne dépasse guère les dimensions d'un fort

arbrisseau quand il vient isolément et que/ïien ne le presse ni à droite ni à

gauche. Sa pyramide est d’une verdure glauque et bleuâtre fort différente de

celle des espèces précédentes, son feuillage médiocrement fourni. Son écorce

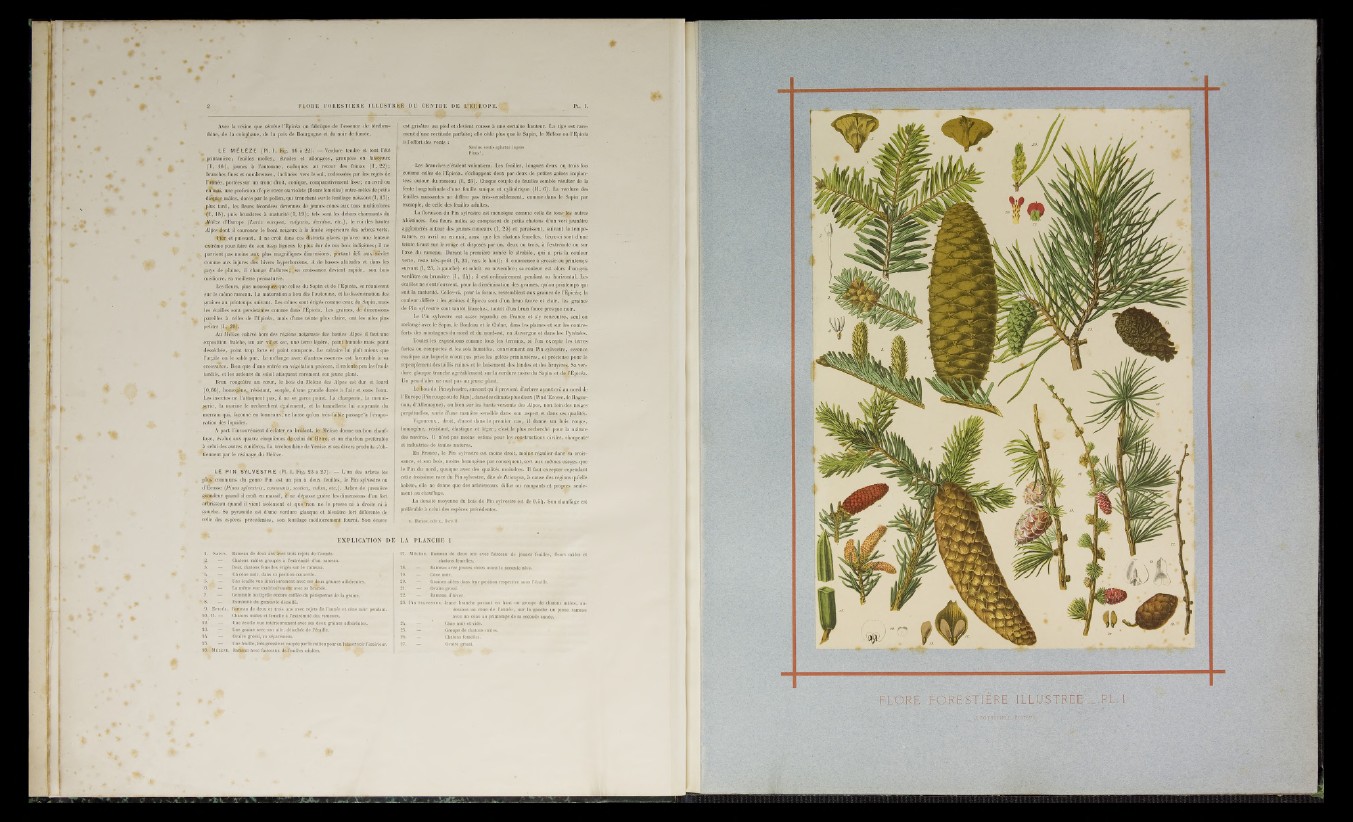

EXPLICATION DE

1. Safix. Rameau de deux ans avec trois rejets de l'année.

2. — Chatons mûtes groupés à l'extrémité d’un rameau.

3. — Peux chatons femelles érigés sur le rameau.

•'■4., . — Un cénc mûr, dans sa position naturelle.

5. . — Une écaille vue intérieurement avec ses deux graines adhérentes.

6. •' — La même vue extérieurement avec sa bractée.

7. — Gemmule ou tigellc encore coiffée du périsperme de la graine.

F, 8. — Extrémité du gemmule décoiffé.

9. Epicéa. Rameau de deux et trois ans avec rejets de l’année et cône mûr pendant.

10,11. — Chatons mûtes et femelle à l’extrémité des rameaux.

12. — Une écaille vue intérieurement avec ses deux graines adhéréntes.

13. — - Une graine avec son aile, détachée de l'écaille.

14- — Ovaire grossi, vu séparément.

15. — Une feuille, trés-grossie et coupée parle milieu pouren laisser voir l’intérieur.

16. Mélèze. Rameau avec faisceaux de-feuilles adultes.

est grisâtre au pied et devient rousse h une certaine hauteur. La tige est rarement

d'une rectitude parfaite; elle cède plus que le Sapin, le Mélèze ou l'Epicéa

h l’effort des vents :

Sroyius ventis agitatur ingens

Les branches s'étalent volontiers. Les feuilles, longues deux ou trois fois

comme celles de l'Épicéa, s’échappent deux par deux de petites gaines implantées

autour du rameau (I, 23). Chaque couple de feuilles semble résulter de la

fente longitudinale d'une feuille unique et cylindrique (II, 6). La verdure des

feuilles naissantes ne diflére pas très-sensiblement, comme dans le Sapin par

exemple, de celle des feuilles adultes.

La floraison du Pin sylvestre est monoïque comme celle de tous-Jép autres

Abiétinées. Les fleurs mâles se composent de petits chatons d'un vert jaunâtre

agglomérés autour des jeunes rameaux (I, 25) et paraissent, suivant la température,

en avril ou en mai, ainsi que les chatons femelles. Ceux-ci sont d'une

teinte tirant sur le rouge et disposés par un, deux ou trois, à l'extrémité ou sur

l’axe du rameau. Durant la première année le strobile, qui a pris la couleur

verte, reste très-petit (I, 23, vers le haut); il commence h grossir au printemps

suivant (I, 23, à gauche) et mûrit en novembre ; sa couleur est alors d’un gris_

verdâtre ou brunâtre (1, 2ù) ; il est ordinairement pendant ou horizontal. Les

écailles nes’enlr’ouvrenl, pour la dissémination des graines, qu'au printemps qui

suit la maturité. Celles-ci, pour la forme, ressemblent aux graines de l’Épicéa; la

couleur diflère : les graines d'Épicéa sont d'un brun fauve et clair, les graines

de Pin sylvestre sont tantôt blanches, tantôt d’un brun foncé presque noir.

Le Pin sylvestre est assez répandu en France et s’y rencontra, seul ou

mélangé avec le Sapin, le Bouleau et le Chêne, dans les plaines et sur les contreforts

des montagnes du nord et du nord-est, en Auvergne et dans les Pyrénées.

Toutes les expositions comme tous les terrains, si l’on excepte les terres

fortes ou compactes et les sols humides, conviennent au Pin sylvestre, essence

rustique sur laquelle n’ont pas prise les gelées printanières, et précieuse pour le

repeuplement des taillis ruinés et le boisement des landes et des bruyères. Sa verdure

glauque tranche agréablement sur la verdure noire du Sapin et de l'Épicéa.

Un peu d’abri ne nuit pas au jeune plant.

Leiboisde Pin sylvestre, suivant qu'il provient d’arbres ayant crû au nord de

l’Europe (Pin rouge oude Riga), dansdesclimats plus doux (Pind’Écosse,deHague-

nau, d’Allemagne), ou bien sur les hauts versants des Alpes, non.loin des neiges

perpétuelles, varie d’une manière sensible dans son aspect et dans scs qualités.

Vigoureux, droit, élancé dans le premier cas, il donne un bois rouge,

homogène, résistant, élastique et léger; c’est Je plus recherché pour la mâture

des navires. II n’est pas moins estimé pour les constructions civiles, charpente1

et industries de toutes natures.

En France, le Pin sylvestre est moins droit, moins-régulier dans -sa croissance,

et son bois, moins homogène par conséquent, sert aux mêmes usages que

le Pin du nord, quoique avec des qualités moindres. Il faut excepter cependant

cette troisième race du Pin sylvestre, dite de Briançon, à cause des régions qu'elle

habite; elle ne donne que des arbrisseaux diflus ou rampants et propres seulement

au chauffage.

La densité moyenne du bois dé Pin sylvestre est de O.Sfi. Son chanffagc est

préférable à celui des espèces précédentes.

LA PLANCHE

17. Mélèze. Rameau de deux ans avec faisceau de jeunes feuilles, fleurs mâles et

chatons femelles.

18. — Rameau avec jeunes cônes avant la seconde séve.

120. — Graines allées dans leur position respective sous l'écaille.

121. — Ovaire grossi. .

122. — Rameau d'hiver.

123. Pis sylvestre. Jeune branche portant en haut un groupe de chatons mâles, audessous

ua cône de l'innée, sur la gauche un jeune rameau

avec un cône au printemps de sa seconde année.

124. — Cône mûr, et vide.

125. — Groupe de chatons mû les.

126. — Chatons femelles.

I -;sS: ' Ovaire grossi.