celui-ci cherche avec avidité la lumière, ce gui permet de l’ëlever sans abri si le

sol est frais. Dans lo cas contraire, il faudra de l’onibre, non pour la tige du

jeune plant — elle n’en, veut qu’h la lumière — mais pour ses racines qui se

dessécheraient dans une terre aride et dépourvue de toute fraîcheur.

LE CHÊNE PÉDONCULÉ (Pl. I II. Fig. 21,ù'25). — Plus que son

congénère, ce chêne (Quercus pedunculala) s'avance vers le nord et fuit le sud,

et pourtant en montagne il ne s'élève pas ù une altitude aussi grande ; le Rouvre

le dépasse de trois h quatre cents mètres. Dans les pays accidentés, sur les versants

des collines et les croupes des coteaux, tous deux croissent en mélange.

Dans les fertiles plaines d'alluvion, dans les' vallées ouvertes e t abondamment

irriguées par la nature, le Pédonculé domine ou règne seul. Les terres fortes ou

même d'une humidité stagnante, où ne vivrait point le premier, ne sont pus contraires

au second. En revanche, le Rouvre se contente encore de sols assez secs,

.que le Pédonculé, avec son feuillage irrégulier et son courant incomplet, ne saurait

protéger assez pour y faire vivre scs racines. 11 faut donc avant tout au

Quercus pedunculala un sol frais ou humide ; cette condition réalisée, la composition

minérale du sol parait indifférente, et il peut élever à une plus grande hauteur

que son congénère et sur une base plus large une cime composée de quelques

fortes branches principales, irrégulièrement coudées et peu ramifiées.

Les fleurs paraissent dans la première quinzaine de mai ou mime dès la lin

d'avril, en avance de deux semaines sur celles du Itpbur. Les mâles didcrenl

trop peu d'une espèce a l'autre (III, i l et 22, lit et 24) pour qu’il y ait à s'y

arrêter; mais la (leur femelle mérite quelque attention. Distribuée à deux ou

trois exemplaires autour d’un long pédoncule dressé à l'aisselle d'une des feuilles

qui terminent le jeune rameau (III, 22. partie supérieure, et 23), la Oeur femelle

porte à l’extrémité d'un style qui s'allonge en se rétrécissant, trois petits stigmates

en forme de bourrelets ; l'ovaire est enveloppé par un involucre composé

d’écaillcs jaunes ou brunes dont les plus extérieures se terminent par des poils

(îli, 25); il comprend trois loges contenant chacune deux ovules, le tout se

soude cl se développe en un gland dont la base est protégée par l'involücre converti

en cupule écailleuse (111, 21).

Les feuilles, sans être sessilcs, ont cependant un pétiole beaucoup plus court

que celles du Chêne rouvre ; elles sont moins larges vers le haut et plus découpées

dès la base; leur verdure est peu claire et plus mate; leurs deux faces sont

Le jeune plant réclame, plus impérieusement encore que celui du Rouvre,

un sol frais soit naturellement, soit par reflet d'un abri ménagé en conséquence.

Sous l’action combinée de l’humidité et d'une terre riche et fertile, l'arbre

acquiert chaque année un accroissement épais, sa végétation devient rapide ; il parvient

à d’énormes proportions. Les constructions de toute nature auxquelles sont

nécessaires des pièces de fort échantillon, et tout particulièrement les constructions

navales et maritimes, font incessamment appel au Chêne pédonculé. Pour

les traverses de chemins de fer, les pièces importantes des machines, les treillis.

les échalas, les merrains, le charronnage, |>our tous les bois d'industrie en un

mot, le Pédonculé ne soutient que dans des conditions d’infériorité la concurrence

avec le Chêne rouvre. Sa densité varie cnlro-0,6 et 0,8.

. CERRIS OU CH EV^LU .(PL III. Fig. 16 Ù 2 0 .--

Le Chêne chevelu (Quercus cerris) se rapprocherait par ses feuilles du Chêne

pédonculé. Portés sur de courts pétioles, ces organes ont les lobes plus profondément

creusés, arrondis au milieu et aigus vers la pointe (III, 16), avec la

face inférieure duveteuse et d'un vert pliis clair qu'ù la face supérieure. L'inflorescence

mâle, dans l'ensemble (III, 17) comme dans le détailr(IIl, 20), ne diffère

pas d’une manière bien appréciable de celle des Chênes pédonculé et

rouvre. âîàis la fleur femelle après la fécondation, alors qu'elle commence h

mériter le nom de fruit (III, 16) et un peu plus tard le gland (III, 1.8 et 19), se

distinguent très-sensiblement des parties analogues dans les autres espèces.

L'ovaire est d'abord caché au centre d’une énorme rosette de folioles, vertes,

étroites et allongées (III, 16) qui adhère au rameau par l’intermédiaire d’un

' pédoncule gros et court; il se développe ensuite en un gland de forme allongée,

d'une belle couleur brune (III, 19) que recouvre aux deux tiers une cupule

dont les écailles sont remplacées par « de longues lanières molles et-pubescentés,

étalées ou réfléchies, crochues ou enroulées1 (III, 18). »

. Le Chêne chevelu, assez rare en France, est épars dans quelques département

de l'est, de l’ouest et du midi. C'est un bel et grand arbre, don.l la cime

très-rameuse est large, touffue et arrondie: il abonde en Asie et dans l'Europe

orientale « où ses belles dimensions, dit M. Aug. Mathieu, et ses qualités égales

sinon supérieures à celles du Chêne rouvre, en font un arbre de première importance

surtout pour les constructions navales. » Le bois en est remarquable par

sa couleur tendre et rosée, parsemée de maillures analogues h celles du hêtre : il

est nerveux et dur ; sa densité moyenne dépasse 0,9.

Un produit abondant des Chênes, rouvre ou autres, c'est leur écorce très-

riche en tannin et précieuse, à ce titre, pour la préparation des cuirs. L’écorce

fournie par les jeunes taillis est la meilleure; elle contient jusqu'a 15 pour 100

de tannin, celle des vieux arbres dépasse ù peine 6 pour 100. Aucune autre

essence ne peut rivaliser avec le Chêne pour les propriétés tanniières de son

écorce. Après avoir, réduite en poudre, servi au tannage, celle-ci, sous lo nom

de tannée, est recherchée des horticulteurs qui en font des couches sous châssis

ou en serre. D’autres fois, disposée en mottes, la tannée est employée comme

combustible. Du reste, le bois de Chêne lui-même, surtout quand il a été

dépouillé de son écorce, forme un combustible très-apprécié. Jeune, sa puissance

calorifique approche de celle du Hêtre dont elle représente à peu près les neuf

dixièmes ; vieux, elle la dépasse. Le poids du charbon do Chêne, à volume égal,

est aussi des neuf dixièmes de celui du Hêtre.....

I. Auguste Mathieu, Flore forestière.

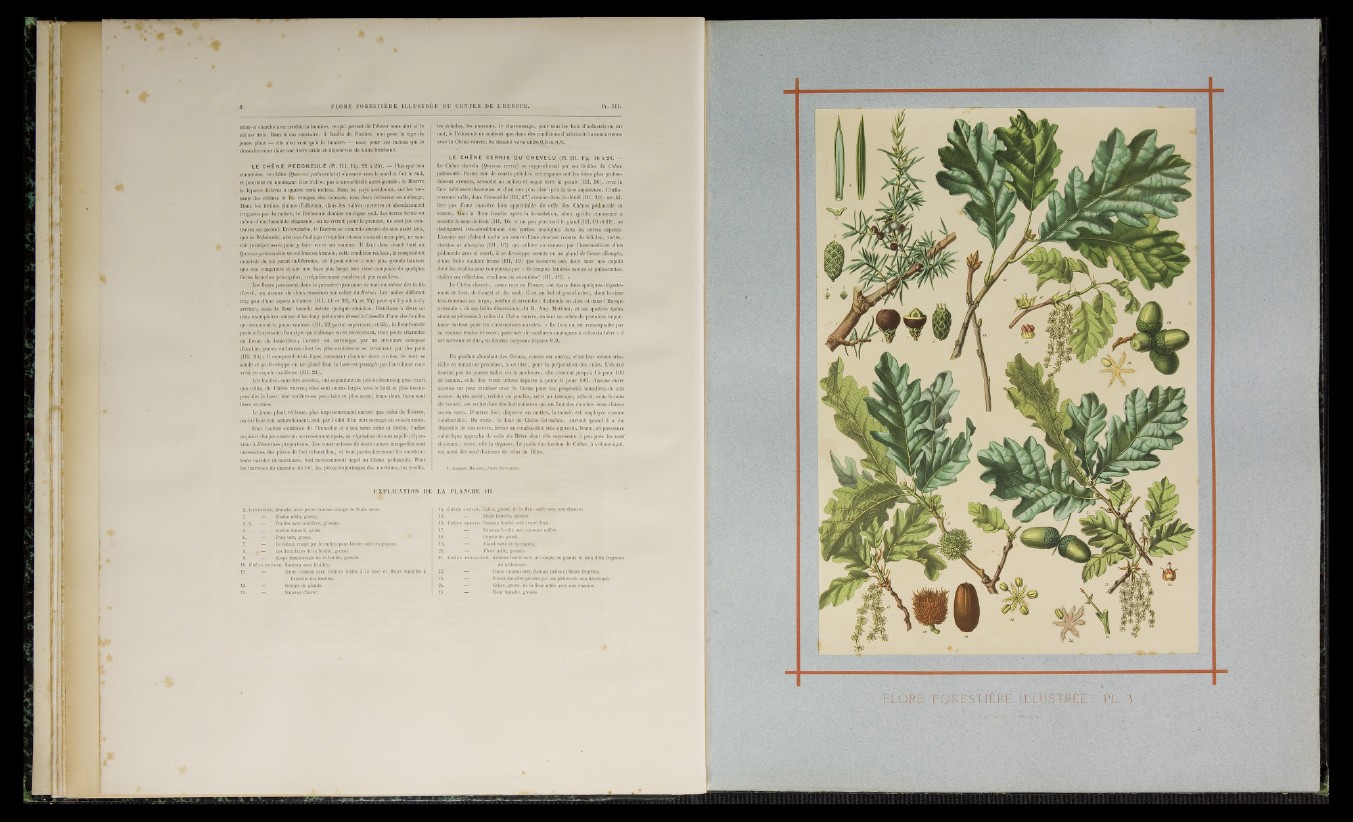

EXPLICATION DE LA PLANCHE III

I. Gen£vmei. Branche avec jeune rameau chargé de fruits verts.

!. — Chaton mâle, grossi.

>, 4. — Écailles avec anthères, grossies,

i. — Chaton femelle, grossi,

i. —. , Fruit vert, grossi.

I. — Le même, coupé par le milieu pour laisser voir les graines.

). — Les deux faces de la feuille, grossie.

1. — Coupe transversale de la feuille, grossie.

1. Ciiène itou vue. Rameau avec feuilles.

I. — Jeune rameau avec chatons mâles â la base et fleurs femelles â

l'aisselle des feuilles.

1. — Groupe de glands,

i. — Rameau d’hiver.

. Cuèxe nouvue. Calice, grossi, de la fleur mâle avec une étamine.

— Fleur femelle, grossie.

•. Ciiêke ceuuis. Rameau feuillé avec jeune fruit; -

— Rameau feuillé avec chatons mâles.

— Cupule du gland.

i. — Gland sorti de sa cupulu.

— Fleur mâle, grossie.

. Cnf.xE uédokculé. Rameau feuillé avec un couple de glands lo long d'un fragment

de pédoncule..

. — Jeune rameau avec chatons mâles ol fleurs fomellos.

— Fleurs femelles portées par un pédoncule non développé.

— Calice, grossi, de la fleur mâle avec une étamine.

— Fleur femelle, grossie.