■ > * -

# » < # *

* * .,

I1 Hw re .

F# #

III

i t

if

B n p i fH i §6 . * j j , & ♦ \ 1 Æ -* ? X#

* * * * * *

m * * - # • *

f * 4

EmÉ #

• m

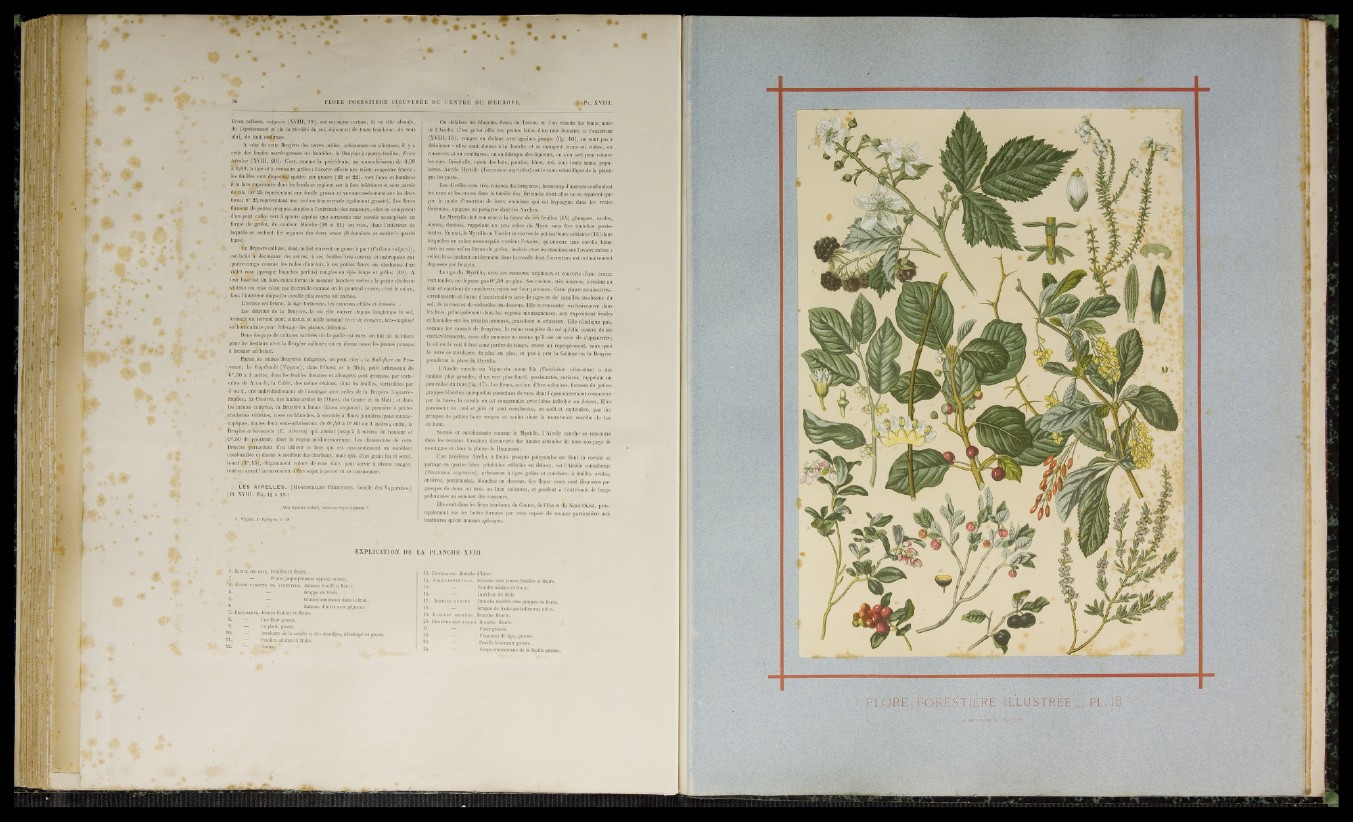

FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE »EUROPE.

Erica calluna, vulgaris (XVIII, 19), est un signe certain, Ih où elle abonde,

de l'épuisement e t de la stérilité du sol, dépourvu de toute fraîcheur, de tout

-abri, do tout ombrage.

A côté de cclto Bruyère des terres arides, schisteuses ou siliceuses, il y a

• celle des laudes marécageuses ou humides, la Bruyère à quatre-feuilles, Erica

Mraliiv (XVIII, 20). C’est, comme la précédente, un sous-abrïsseau de 0,20

ù*0,60, à tige et ù rameaux grêles : l'ccorce affecte une teinte rougeâtre foncée ;

les feuilles sont,disposées quatre par quatre (20 cl 22), vert foncé et bombées

ù- la face supérieure dont les bords se replient sur la face inférieure et sont garnis

deicils (n*23 représentant une feuille grossie et vue successivement sur les deux

faces; n* 24 représentant une section transversale également grossie). Les fleurs

forment de petites grappes simples ù l'extrémité des rameaux; elles se composent

d’un petit calice vert à quatre sépales que surmonte une corolle monopétale en

forme de grelot, de couleur blanche (20 et 2 1) ou rose, dans l'intérieur do

laquelle se cachent les organes des deux sexes (8 étamines et ovaire ù quatre

loges).

# a Brpyère callune, dont on fait souvent un genre h part (Calluna vulgaris) ,

est facile ^ distinguer des autres, h ses feuilles ‘très-courtes et imbriquées sur

quatre rangs comme les tuiles d’un toit, à ses petites fleurs en clochettes d’un

violet rosé (quoique blanches parfois) rangées en épis longs et grêles (19). A

leur base est un faux calice formé do menues bractées vertes ; la petite clochette

yioletlc ou rose n'est pas la corolle comme on le pourrait croire, c'est le calice,

. dans l'intérieur duquel la corolle plus courte est cachée.

L'écorce est brune, la lige tortueuse, les rameaux eflilés et dressés.

Les détritus de la Bruyère, là où elle couvre depuis longtemps le sol,

formen t un terreau noir, siliceux et acide nommé terre de bruyère, très-employé

en'hdrticulture pour l’élevage des plantes délicates.

Dans les pays de cultures sarclées où la paille est rare, on fait de la litière

pour les bestiaux avec la Bruyère callune; on en donne aussi les jeunes pousses

à brouter an bétail.

Parmi les autres Bruyères indigènes, on peut citer : la Mulliflore en Provence;

la Vagabonde ( Vagans) , dans l’Ouest et lé Midi, petit arbrisseau de

0“,50 à i mètre, dont les feuilles linéaires et allongées sont groupées par verti-

cilles de 4 ou 5 ; la Ciliée, des même régions, dont les feuilles, verticillées par

3 ou 4 , ont individuellement de l’analogie avec celles de la Bruyère à quatre-

feuilles; la Cendrée, des landes arides de l’Ouest, du Centre et du Midi ; et dans

les mêmes contées, la Bruyère à balais (Erica scoparia), la première à petites

clochettes violettes, roses ou blanches, la seconde à fleurs jaunâtres quasi microscopiques,

toutes deux sous-arbrisseaux do 0*,40 à 0“,60 ou 1 mètre ; enGn, la

Bruyère arborescente (E. Arborea) qui atteint jusqu’à 4 mètres de hauteur et

. 0";50 de ^pourtour, dans la région méditerranéenne. Les dimensions de cette

Bruyère permettent d’en utiliser le bois qui est non-seulement un excellent

combustible et donne le meilleur des charbons, mais qui, d’un grain lin et serré

lourd ;(a/*, 15), élégamment coloré de rose clair, peut servir à divers usages,

tout en ayant l’inconvénient d'Ilre sujet à gercer et se tourmenter.

> LES AIR EL L ES . [Moxopétal

(Pl. XVIII. Fig. 14 à 18.)

PéaiGYNES ; famille des Vaççisées.]

On délaisse les blanches fleurs du Troène'et l’on récolte les fruits noirs

de l'Airelle. C’est qu’en effet ces petites baies d’un noir bleuâtre à l’extérieur

(XVIII, 15), rouges en dedans avec ¡gi'.aihes jaunes (Gg. 16), ne sont pas à

dédaigner : elles sont douces à la bouche et se mangent crues ou cuites, en

conserves et en conGturcs ; on en fabrique des liqueurs, on s’en sert pour colorer

les vins. Brimbellc, raisin des bois, pouriot, bluct, tels sont leurs noms populaires.

Airelle Myrtille (Foccimum myrtillus) est le nom scientiflque de la plante

qui les porte.

Les Airelles sont très-voisines des bruyères ; beaucoup d’auteurs confondent

les unes et les autres dans la famille des Éricinées dont elles ne se séparent que

par le mode d’insertion de leurs étamines qui est hypogyne dans les vraies

Éricinées, épigyne ou périgyne dans les Airelles.

Le Myrtylle doit son nom à la forme de ses feuilles (14) glauques, ovales,

aiguës, dentées, rappelant un peu celles du Myrte sans être toutefois persistantes.

En mai, le Myrtille ou Vacciet se couvre do petites fleurs solitaires (14) dans

lesquelles un calice monosépale contient l’ovaire, qu’entoure une corolle blanc

rosé ou rose vif en forme de grelot, insérée avec les étamines sur l’ovaire même :

celles-là se cachent entièrement dans la corolle dont l’ouverture est ordinairement

dépassée par le style.

La tige du Myrtille, avec ses rameaux anguleux et couverts d’une écorce

vert tendre, ne dépasse pàsû-,50 au plus. Ses racines, très-longues, s’étalent au

loin et émettent de nombreux rejets sur leur parcours. Cette plante est ainsi très-

envahissante et forme d’inextricables lacis de liges et de ramilles au-dessus du

sol, de racines et de radicelles au-dessous. Elle se rencontre exclusivement dans

les bois, principalement dans les régions montagneuses, aux expositions froides

et humides sur les terrains arénacés, graveleux et schisteux. Elle n’indique pas,

comme les massifs de bruyères, la ruine complète du sol qu’elle couvre de ses

enchevêtrements, mais elle annonce au moins qu’il est on voie de s’appauvrir ;

là où on la voit il faut sans perdre de temps, aviser au repeuplement, sans quoi

la terre se stérilisera do plus en plus, et peu à peu la Callune ou la Bruyère

prendront la place du Myrtille.

L’Airelle canche ou Vigne du mont Ida (Vaccinium vilts-idoea) a des

feuilles plus grandes, d’un vert plus foncé, persistantes, coriaces, rappelant un

peu celles du buis (Gg. 17). Les Qeurs, au lieu d’être solitaires, forment de petites

grappes blanches quelquefois panachées de rose, dont l’épanouissement commence

par la base; la corolle en est campanulée avec lobés infléchis en dehors. Elles

paraissent en mai et juin et sont remplacées, en août et septembre, par des

groupes de petites baies rouges et acides dont la maturation marche de bas

en haut.

Sociale et envahissante comme le Myrtille, l’Airelle canche se rencontre

dans les terrains forestiers découverts des hautes altitudes de tous nos pays de

montagne et dans la plaine de Haguenau.

Une troisième Airelle, à fleurs presque polypétales ou dont la corolle se

partage en quatre lobes pétaloïdes réfléchis en dehors, est l’Airelle canneberge

(Vaccinium omjcoccos), arbrisseau à tiges grêles et couchées, à fouilles ovales,

entières, persistantes, blanches en dessous. Ses fleurs roses sont disposées par

groupes de deux ou trois ou bien solitaires, et pendent à l’extrémité de longs

pédoncules au sommet des rameaux.

Elle croit dans les lieux tourbeux du Centre, de l’Est et du Nord-Ouest, principalement

sur les bulles formées par cette espèce de mousse particulière aux

tourbières qu’on nomme sphaigne.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII

a Baie. Feuilles et fleurs.

Fruits (improprement appelés mûre

ibette ou ViHETTiEn. Rameau feuillé et 11

— Grappe de fruits.

10; — Involucre de la corolle et des étamines, développé et grossi.

11- — Feuilles adultes et fruits.

17. Aibe

18.

10. Cali

Feuilles adultes et fruits.

Intérieur du fruit.

Branche feuillée avec grappes do fleurs.

Grappe de fruits partiellement mûrs.

. Branche fleurie,

ts. Branche fleurie.

Fleur grossie.

Feuille fortement grossie.

FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE _ PL 18

« 1ROTHbCHIU)..EDITEUR ’