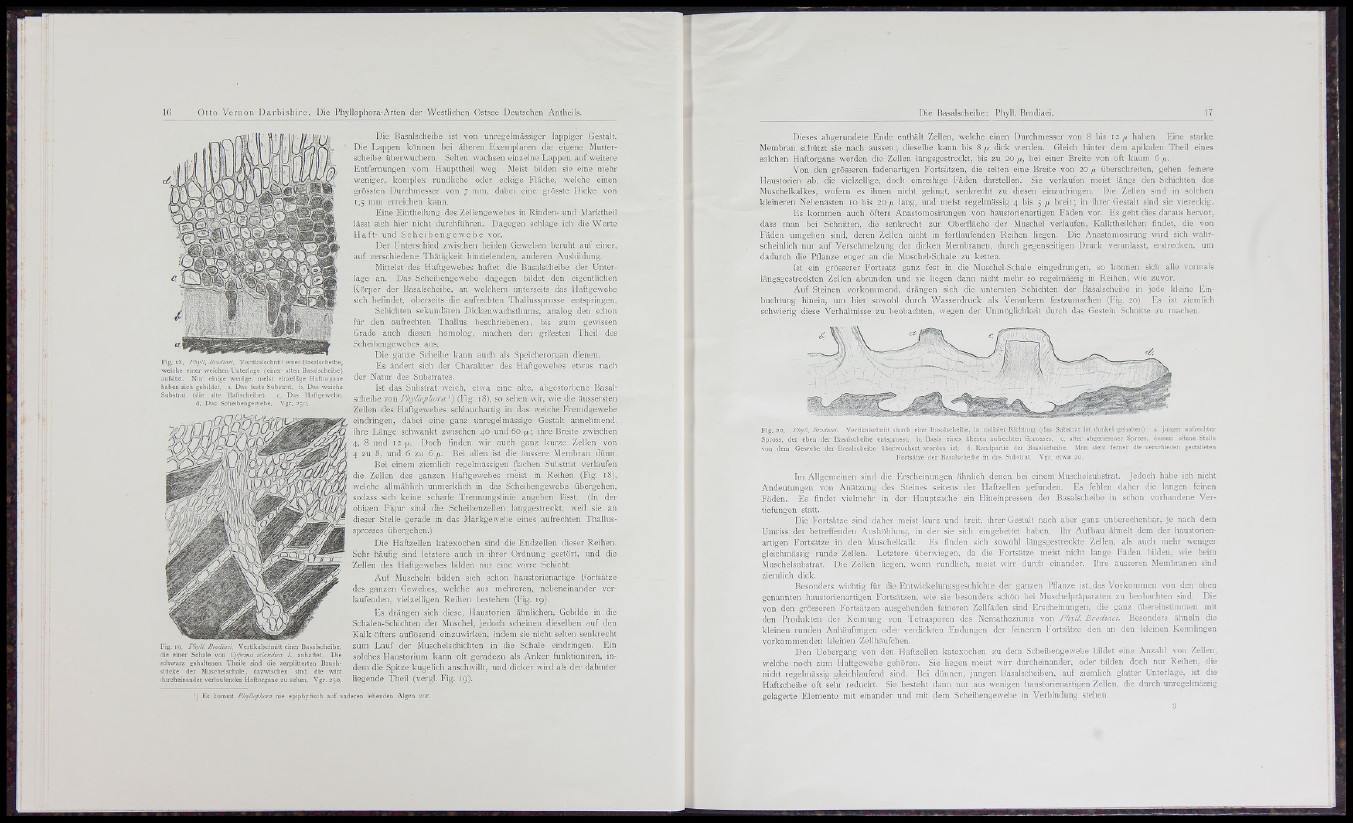

Fig. i8. Phyll. Brodiaei. Veililcalsclinüt einer Basaischeibe,

welche einer weichen 'Unterlage (einer alten Basalscheibe)

aufsitzt. Nur einige wenige, meist einzellige Haftorgane

haben sich gebildet, a. Das feste Siibslrat. b. Das weiche

Substrat (die alte Haftscheibe). c. Das liaftgewebe.

d. Das Scheibengewebe. Vgr. 230.

Phyll. Brodiaei. Vertikalsclinitt einer Basalscheibe,

die einer Schale von Cyprina islandka L. anhaitet. Die

schwarz gehaltenen Theile sind die zerplitterten Bruchstücke

der Muschelschale, dazwischen sind die wirr

diu-cheinander verlaufenden Haflorgane zu sehen. Vgr. 250,

Die Basalscheibe ist von unregehnässiger lappiger Gestalt.

Die Lappen können bei älteren Exemplaren die eigene Mutterscheibe

überwuchern. Selten wachsen einzelne Lappen auf weitere

Entfernungen vom Haupttheil weg. Meist bilden sie eine mehr

weniger, komplex rundliche oder eckige Fläche, welche einen

grössten Durchmesser von 7 nun, dabei eine grösste Dicke von

1,5 mm erreichen kann.

Eine Eintheihmg des Zellengewebes in Rinden- und Marktheil

lässt sich hier nicht durchführen. Dagegen schlage ich die Worte

H a ft- und S c h e ib e n g e w e b e vor.

Der Unterschied zwischen beiden Geweben beruht auf einer,

auf verschiedene Thätigkeit hinzielenden, anderen Ausbildung.

Mittelst des Haftgewebes haftet die Basalscheibe der Unterlage

an. Das Scheibengewebe dagegen bildet den eigentlichen

Körper der Basaischeibe, an welchem unterseits das liaftgewebe

sich befindet, oberseits die aufrechten Thallussprosse entspringen.

Schichten sekundären Dickenwachsthums, analog den schon

für den aufrechten Thailus beschriebenen, bis zum gewissen

Grade auch diesen homolog, machen den grössten Theil des

Scheibengewebes aus.

Die ganze Scheibe kann auch als Speicherorgan dienen.

Es ändert sich der Charakter des Haftgewebes etwas nach

der Natur des Substrates.

ist das Substrat weich, etwa eine alte, abgestorbene Basaischeibe

von Phyllophora *) (Eig. 18), so sehen wir, wie die äussersten

Zeilen des Haftgewebes schlauchartig in das weiche Eremdgewebe

eindringen, dabei eine ganz unregelmässige Gestalt annehmend.

Ihre Länge schwankt zwischen 40 und 60 p \ ihre Breite zwischen

4, 8 und 12 p . Doch finden wir auch ganz kurze Zellen von

4 zu 8, und 6 zu 6 /i. Bei allen ist die äussere Membran dünn.

Bei einem ziemlich regelmässigen flachen Sulistrat verlaufen

die Zellen des ganzen Haftgewebes meist in Reihen (Fig. 18),

welche allmählich unmerklich in das Scheibengewebe übergehen,

sodass sich keine scharfe Trennungslinie angeben lässt. (In der

obigen Figur sind die Scheibenzellen langgestreckt, weil sie an

dieser Stelle gerade in das xMarkgewebe eines aufrechten Thallussprosses

übergehen.)

Die Haftzellen katexochen sind die Endzeilen dieser Reihen.

Sehr häufig sind letztere auch in ihrer Ordnung gestört, und die

Zellen des Haftgewebes bilden nur eine wirre Schicht.

Auf Muscheln bilden sich schon haustorienartige Fortsätze

des ganzen Gewebes, welche aus mehreren, nebeneinander verlaufenden,

vielzelligen Reihen bestehen (Fig. 19).

Es drängen sich diese, Haustorien ähnlichen, Gebilde in die

Schalen-Schichten der Muschel, jedoch scheinen dieselben auf den

Kalk öfters auflösend einzuwirken, indem sie nicht selten senkrecht

zum Lauf der xMuschelschichten in die Schale eindringen. Ein

solches Haustorium kann oft geradezu als Anker funklioniren, indem

die Spitze kugelich anschwillt, und dicker wird als der dahinter

liegende Theil (vergl. Fig. 19).

') Es kommt Phyllophora nie epiphytisch tiiif anderen lebenden Algen

Dieses abgerundete Ende enthält Zeilen, welche einen Durchmesser von 8 bis i2 / i haben. Eine starke

Membran schützt sie nach aussen; dieselbe kann bis 8 p dick werden. Gleich liinter dem apikalen Theii eines

solchen Haftorgans werden die Zellen längsgestreckt, bis zu 20 p, bei einer Breite von oft kaum 6 p.

Von den grösseren fadenartigen Fortsätzen, die selten eine I5reite von 20 p überschreiten, gehen feinere

Haustorien al), die vielzellige, doch einreihige Fäden darstellen. Sie verlaufen meist längs den Schichten des

Muschelkalkes, wofern es ihnen nicht gelingt, senkrecht zu diesen einzudringen. Die Zellen sind in solchen

kleineren Nel)enästen 10 bis 20 p lang, und meist regelmässig 4 bis 5 /t breit; in ihrer Gestalt sind sie viereckig.

Es kommen auch öfters Anastomosirungen von haustorienartigen Fäden vor. Es geht dies daraus hervor,

dass man bei Schnitten, die senkrecht zur Oberfläche der xMuschel verlaufen, Kalktheilchen findet, die von

P'äden umgeben sind, deren Zellen nicht in fortlaufenden Reihen liegen. Die Anastomosirung wird sich wahrscheinlich

nur auf Verschmelzung der dicken Membranen, durch gegenseitigen Druck veranlasst, erstrecken, um

dadurch die Pflanze enger an die Muschel-Schale zu ketten.

Ist ein grösserer Fortsatz ganz fest in die Muschel-Schale eingedrungen, so können sich alle vormals

längsgestreckten Zellen abrunden und sie liegen dann nicht mehr so regelmässig in Reihen, wie zuvor.

Auf Steinen vorkommend, drängen sich die untersten Schichten der Basaischeibe in jede kleine Einbuchtung

hinein, um hier sowohl durch Wasserdruck als Verankern festzumachen (Fig. 20). Es ist ziemlich

schwierig diese Verhältnisse zu beobachten, wegen der Unmöglichkeit durch das Gestein Schnitte zu machen.

Fig. 20. Phyll. Brodiaei. Vertikalsclinitt durch eine Basaischeibe, in radialer Richtung (das Substrat ist dunkel gehalten;, a. junger aufrechter

Spross, der eben der Basaischeibe eiitsprosst, b, Basis eines älteren aufrechten Sprosses, c. alter abgerissener Spross, dessen offene Stelle

von dem Gewebe der Basaischeibe überwuchert worden ist. d, Randpartie der Basaischeibe. Man sieht ferner die verschieden gestalteten

Fortsätze der Basaischeibe in das Substrat. Vgr. etwa 20.

Im Allgemeinen sind die Erscheinungen ähnlich denen bei einem Muschelsubstrat, jedoch habe ich nicht

Andeutungen von Anätzung des Steines seitens der Haftzellen gefunden. Es fehlen daher die langen feinen

Fäden. Es findet vielmehr in der Hauptsache ein liineinpressen der Basaischeibe in schon vorhandene Vertiefungen

statt.

Die Fortsätze sind daher meist kurz und breit, ihrer Gestalt nach aber ganz unberechenbar, je nach dem

Umriss der betreffenden Aushöhlung, in der sie sich eingebettet haben. Ihr Aufbau ähnelt dem der haustorienartigen

Fortsätze in den Muschelkalk. Es finden sich sowohl längsgestreckte Zellen, als auch mehr weniger

gleichmässig runde Zellen. Letztere überwiegen, da die Fortsätze meist niclit lange Fäden bilden, wie beim

Muschelsubstrat, Die Zellen liegen, wenn rundlich, meist wirr durch einander. Ihre äusseren Membranen sind

ziemlich dick.

Besonders wichtig für die Entwickelungsgeschichte der ganzen Pflanze ist.,das Vorkommen von den oben

genannten haustorienartigen Fortsätzen, wie sie besonders schön bei Muschelpräparaten zu beobachten sind. Die

von den grösseren Fortsätzen ausgehenden feineren Zellfäden sind Erscheinungen, die ganz übereinstimmen mit

den Produkten der Keimung von Tetrasporen des Nematheziums von Phyll. Brodiaei. Besonders ähneln die

kleinen runden Anhäufungen oder verdickten Endungen der feineren Fortsätze den an den kleinen Keimlingen

vorkommenden kleinen Zellhäufchen.

Den Uebergang von den Haftzellen katexochen zu dem Scheibengewebe bildet eine Anzahl von Zellen,

welche noch zum Haftgewebe gehören. Sie liegen meist wirr durcheinander, oder bilden doch nur Reihen, die

nicht regelmässig gleichlaufend sind. Bei dünnen, jungen Basalscheiben, auf ziemlich glatter Unterlage, ist die

Haftscheibe oft sehr reducirt. Sie besteht dann nur aus wenigen haustorienartigen Zellen, die durch unregelmässig

gelagerte Elemente mit einander und mit dem Scheibengewebe in Verbindung stehen.