Aestchen einen gemeinsamen Ursprungsort haben. Durch nachträgliches Wachsthum jedoch und interkalare

Verschiebung ist diese gemeinsame Ursprungsstelle oft ganz verwischt.

Sowohl Phyll. B angii wie Phyll. parvula gehören ihrem inneren Bau nach zur Gattung Phyllophora, doch

ist die Aufstellung der beiden Arten immer noch als provisorisch zu betrachten. Ihre kümmerliche Erscheinung,

ihr steriler Zustand und ihre hieraus folgende vegetative Fortpflanzung deuten darauf hin, dass sie in ihrer

Entwickelung zurückgegangene l'ormen darstellen.

Nehmen wir an, dass sie analoge Ostseeformen wären, wie die forma elongata von Phyll. Brodiaei, so

erübrigt es noch die Algen zu ermitteln, zu welchen als den Stammformen, sie gehören. In Nordseewasser gesetzt,

kamen die Pflänzchen von Phyll. parvula gut fort, doch oline irgendwie sich merklich zu verändern. Phyll. Bangii

scheint im Gegentheil in salzreichem Wasser nur kümmerlich das Leben zu fristen ; was durch Annahme einer

helleren Thallusfarbe zun: Ausdruck gebracht wurde.

D e r allgemeine innere A u l bau (Anatomie).

A. D e r a u f r e c h t e Th a l lu s .

Im Innern des aufrechten Thallus von Phyllophora Grei'. sind zwei Gewebe zu unterscheiden; das farblose

innere iMark und die nach aussen gelegene rothe Rinde, W i l l e (3 6 , S. {31) ygff.) geht mehr vom physiologischen

Standpunkt aus und findet 3 Gewebe. Das in n e r e Geweb e entspricht unserem inneren Marke, das L e i t u n g s s

y s tem würde einem äusseren Marke entsprechen. Sein A s s im i la t io n s s y s t em deckt sich mit unserer Rinde.

Es sind jedoch alle Zellen leitend, indem oft alle Zellen stärkefrei, oft alle, mit Ausnahme der Rindenzellen,

stärkehaltig sind. Poren finden sich in allen Geweben zahlreich, besonders aber im mittleren Mark (W'’lLi.Es

innerem Gewebe). Auch im Rindengewebe sind die W''ände,

welche genetisch zusammenhängende Zellen trennen, mit sehr

deutlichen einfachen Tüpfeln versehen.

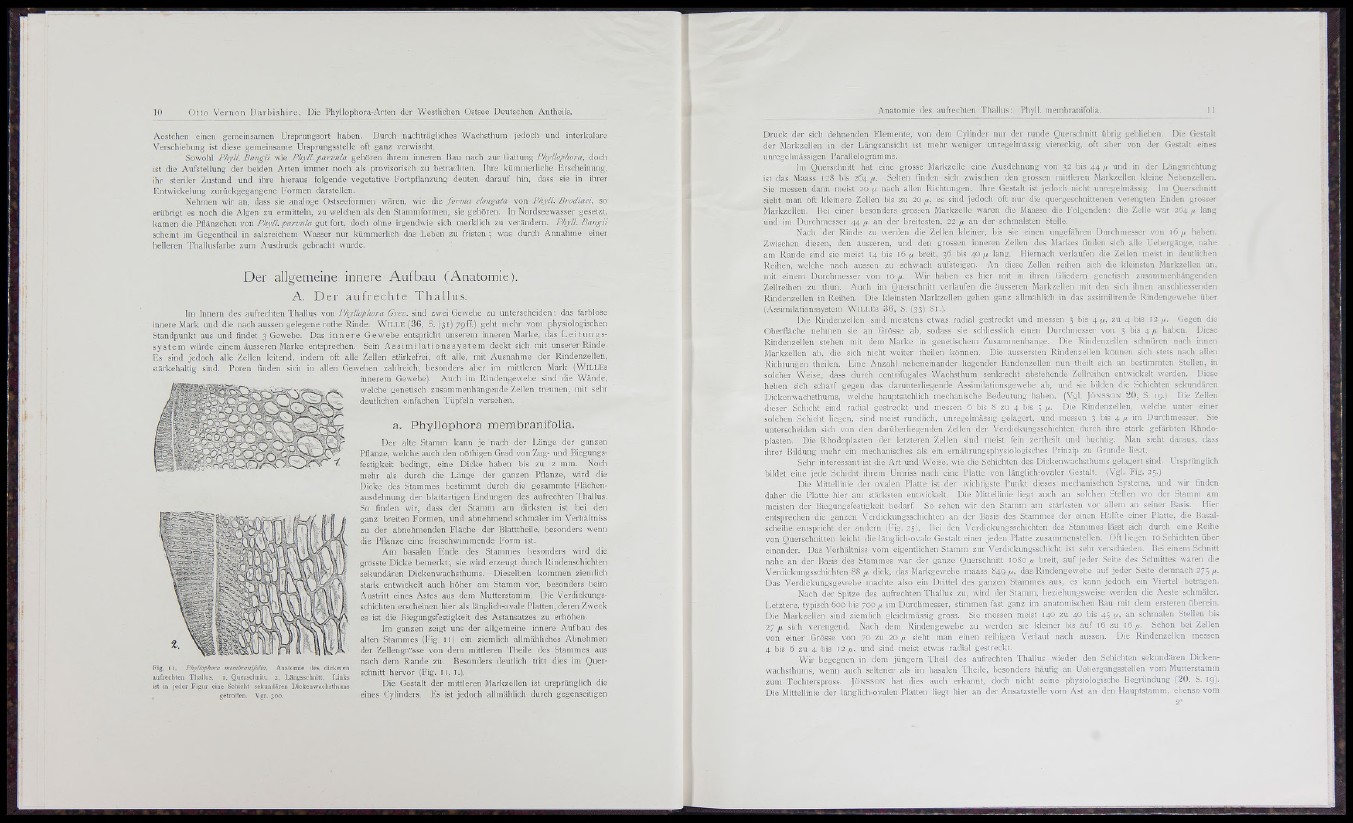

a. Phyllophora membranifolia.

Der alte Stamm kann je nach der Länge der ganzen

Pflanze, welche auch den nöthigen Grad von Zug- und Biegungsfestigkeit

bedingt, eine Dicke haben bis zu 2 mm. Noch

mehr als durch die Länge der ganzen Pflanze, wird die

Dicke des Stammes bestimmt durch die gesammte Flächen-

ausdebnung der blattartigen Endungen des aufrechten Thallus.

So finden wir, dass der .Stamm am dicksten ist bei den

ganz breiten Formen, und abnehmend schmäler im Verhältniss

zu der abnehmenden Fläche der Blatttheile, besonders wenn

die Pflanze eine freischwimmende Form ist.

Am basalen Ende des Stammes besonders wird die

grösste Dicke bemerkt; sie wird erzeugt durch Kindenschichten

sekundären Dickenwachsthums. Dieselben kommen ziemlich

stark entwickelt auch höher am Stamm vor, besonders beim

Austritt eines Astes aus dem Mutterstamm. Die Verdickungsschichten

erscheinen hier als länglich-ovale Platten, deren Zweck

es ist die Biegungsfestigkeit des Astansatzes zu erhöhen.

Im ganzen zeigt uns der allgemeine innere Aufbau des

alten Stammes (Fig. 1 1 ) ein ziemlich allmähliches Abnehmen

der Zellengrösse von dem mittleren Theile des Stammes aus

nach dem Rande zu. Besonders deutlich tritt dies im Ouer-

Pkytlophora membranifolia. Anatomie des dickeren 1, u ec- . , , \

lufrechteu Thallus, i, Querschnilt, 2. Längsschnitt. Links Schnitt herVOr (Flg. 1 l , I .). , „ - 1 1 r

st in jeder Figur eine Schicht sekundären Dickenwachsthums ^le Cxestalt der mittleren Markzellen ist ursprünglich die

getroffen. Vgr, 300. eines Cylinders. Es ist jedoch allmählich durch gegenseitigen

Druck der sich dehnenden Elemente, von dem Cylinder nur der runde Querschnitt übrig geblieben. Die Gestalt

der Markzellen in der Längsansicht ist mehr weniger unregelmässig viereckig, oft aber von der Gestalt eines

imregelraässigen Parallelogramms.

Im Querschnitt hat eine grosse Markzelle eine Ausdehnung von 32 bis 44 p und in der Längsrichtung

ist das Maass 128 bis 264/<. Selten finden sich zwischen den grossen mittleren Markzellen kleine Nebenzellen.

Sie messen dann meist 20 p nach allen Richtungen. Ihre Gestalt ist jedoch nicht unregelmässig. Im Querschnitt

sieht man oft kleinere Zellen bis zu 20 ¡j, es sind jedoch oft nur die quergesclmittenen verengten Enden grösser

Markzellen. Bei einer besonders grossen Markzelle waren die Maasse die Folgenden; die Zelle war 264/1 lang

und im Durchmesser 44 an der breitesten, 22 p an der schmälsten Stelle.

Nach der Rinde zu werden die Zellen kleiner, bis sie einen ungefähren Durclimesser von 16 ¡t haben.

Zwischen diesen, den äusseren, und den grossen inneren Zellen des Markes finden sich alle Ueltergänge, nahe

am Rande sind sie meist 14 bis 16^. breit, 36 bis 40^. lang. Hiernach verlaufen die Zellen meist in deutlichen

Reihen, welche nach aussen zu schwach aufsteigen. An diese Zellen reihen sich die kleinsten Markzellen an,

mit einem Durchmesser von 10 fj. Wir haben es hier mit in ihren Gliedern genetisch zusammenhängenden

Zellreihcn zu thun. Auch im Querschnitt verlaufen die äusseren xMarkzellen mit den sich ihnen anschliessenden

Rindenzellen in Reihen. Die kleinsten Markzellen gehen ganz allmählich in das assimilirende Rindengewebe über

(.-\ssimilationssystem W lL LEs 3 6 , 5 .(3 3) Si-)-

Die Rindenzellen sind meistens etwas radial gestreckt und messen 3 !>is 4 ^ , zu 4 bis 12//. Gegen die

Oberfläche nehmen sie an Grösse ab, sodass sie schliesslich einen Durchmesser von 3 bis 4 ¡j. haben. Diese

Rindenzellen stehen mit dem Marke in genetischem Zusammenhänge. Die Rindenzellen schnüren nach innen

Markzellen ab, die sich nicht weiter theilen können. Die äussersten Rindenzelien können sich stets nach allen

Richtungen theilen. Line Anzahl nebeneinander liegender Rindenzelien nun theilt sich an bestimmten Stellen, in

solcher Weise, dass durch centrifúgales Wachsthum senkrecht abstehende Zellreihen entwickelt werden. Diese

heben sich scharf gegen das darunterliegende Assirailationsgewebe ab, und sie bilden die Schichten sekundären

Dickenwachsthums, welche hauptsächlich mechanische Bedeutung haben. (Vgl. JöNSSON 2 0 , S, 19.) Die Zellen

dieser Schicht sind radial gestreckt und messen 6 bis 8 zu 4 itis 5 p.. Die Rindenzellen, welche unter einer

solchen Schicht liegen, sind meist rundlich, unregelmässig gelagert, und messen 3 bis 4 // im Durchmesser. Sie

unterscheiden sich von den darüberliegenden Zellen der Verdickungsschichten durch ihre stark gefärbten Rhodo-

plasten. Die Rhodoplasten der letzteren Zellen sind meist fein zertheilt und buchtig. Man sieht daraus, dass

ihrer Bildung mehr ein mechanisches als ein ernährungsphysiologisches Prinzip zu Grunde liegt.

Sehr interessant ist die Art und Weise, wie die Schichten des Dickenwachsthums gelagert sind. Ursprünglich

bildet eine jede Schicht ihrem Umriss nach eine Platte von länglich-ovaler Gestalt. (Vgl. Fig. 25.)

Die Mittellinie der ovalen Platte ist der wichtigste Punkt dieses mechanischen Systems, und wir finden

daher die Platte hier am stärksten entwickelt. Die Mittellinie liegt auch an solchen Stellen wo der Stamm am

meisten der Biegungsfestigkeit bedarf. So sehen wir den Stamm am stärksten vor allem an seiner Basis. Hier

entsprechen die ganzen Verdickungsschichten an der Basis des Stammes der einen Hälfte einer Platte, die Basalscheibe

entspricht der ändern (Fig. 25L Bei den Verdickungsschichten des Stammes lässt sich durch eine Reihe

von Querschnitten leicht die länglich-ovale Gestalt einer jeden Iflatte zusammenstellen. Oft liegen 10 Schichten über

einander. Das Verhältniss vom eigentlichen Stamm zur Verdickungsschicht ist sehr verschieden. Bei einem Schnitt

nahe an der Basis des Stammes war der ganze Querschnitt 1080 // breit, auf jeder vSeite des Schnittes waren die

Verdickungsschichten 88 // dick, das Markgewebe maass 849 p, das Rindengewebe auf jeder Seite demnach 275 ¡j.

Das Verdickungsgewebe machte also ein Drittel des ganzen Stammes aus, es kann jedoch ein Viertel betragen.

Nach der Spitze des aufrechten Thallus zu, wird der Stamm, beziehungsweise werden die Aeste schmäler.

Letztere, typisch 600 bis 700// im Durchmesser, stimmen fast ganz im anatomischen Bau mit dem ersteren überein.

Die Markzellen sind ziemlich gleichmässig gross. Sie messen meist 140 zu 40 bis 45 ,u, an schmalen Stellen bis

27 fl sich verengend. Nach dem Rindengewebe zu werden sie kleiner !>is auf i6 zu i 6 //. Schon bei Zellen

von einer Grösse von 70 zu 20 /< sieht man einen reihigen Verlauf nach aussen. Die Rindenzellen messen

4 bis 6 zu 4 bis 12 fl. und sind meist etwas radial gestreckt.

Wir begegnen in dem jüngern Theil des aufrechten 'Phallus wieder den Schichten sekundären Dickenwachsthums,

wenn auch seltener als im basalen Theile, besonders häufig an Uebergangsstellen vom Mutterstamm

zum Tochterspross. JüNSSON hat dies auch erkannt, doch nicht seine physiologische Begründung (2 0 , S. 19).

Die Mittellinie der länglich-ovalen Platten liegt hier an der Ansatzstelle vom Ast an den Hauptstamin. ebenso vom