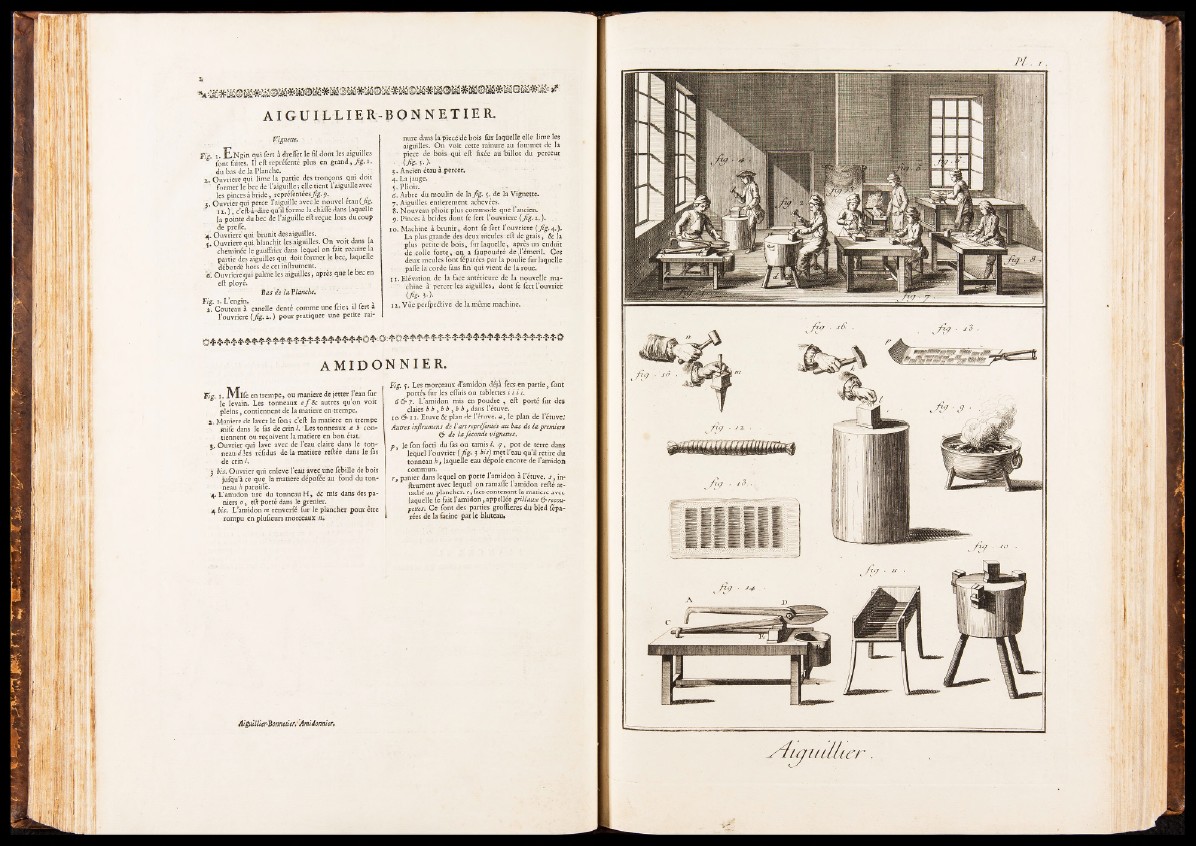

AI GUI LLI ER -BONNETIER.

Vignette. •

fig . i . E N g in qui fert à drefler le fil dont les aiguilles

font faites. Il eft repréfenté plus en grand , fig. i.

, du bas de Ja Planche.

а. Ouvrière qui lime la partie des tronçons qui doit

' former le bec de l’aiguille -, elle tient l’aiguille avec

les pinces à bride, repréfentées^g. p, f .

3. Ouvrier qui perce l’aiguille avec le nouvel etau {fig.

1 1. ) S c’eft-à-dire qu il forme la châfle dans laquelle

la pointe du bec de l’aiguille eft reçue lors du coup

. de prelfe.

4 . Ouvrière qui brunit des aiguilles.

ç. Ouvrière qui blanchit les aiguilles. O n voit dans la

cheminée le gauffrier dans lequel on fait recuire la

partie des aiguilles qui doit former le bec, laquelle

débordé hors de cet inftrument. . ^

б. Ouvrière qui palme les aiguilles , apres que le bec en

eft ployé.

Bas de la. Planché.

Fig. 1. L’engin. . ,

%. Couteau à canelle denté comme une icie, il lert a

l ’ouvriere {fig. 1. ) pour pratiquer une petite rainure

dans lâ plecé de bois fûr laqüelte elle lime les

aiguilles. On voit cette rainure au fommet de la

• pièce de bois, qui eft fixée au billot du perceur

‘ . i f i s - y "

3. Ancien étau à percer;

4. La jauge.

5. Plioir.

<5. Arbre du moulin de la fig. y. de la Vignette-

7. Aiguilles entièrement achevées.

8. Nouveau plioir plus commode que l’ancien.

9. Pinces à brides dont fe fert l’ouvriere {fig. 1, ). .

10. Machine à brunir, dont fe fert l’ouvriere { fig .4.).

La plus grande des deux meules eft de grais, & la

plus petite de bois t fur laquelle, apres un enduit

dé collé fo rte, on a fàupoudré de [l’émeril. Ces

deux meules font féparées par la poulie fur laquelle

pafle là corde fans fin' qui vient de la roue.

1 1..Elévation de la face antérieure de la nouvelle ma-

chine à percer les aigüilles, dont fe fert l’ouvriel:

(fis- }'•)■ '}

1 1. Vue perfpedive de la même machine.

AMIDONNIER.

fig . 1. jV l l f e en trempe, ou manière de jetter l’eau fur

le le vain. Les tonneaux e f & autres qu’on voit

pleins, contiennent de la matière en trempe.

X. Maniéré de laver le fon; c eft la matière en trempe

mife dans le (as de crin l. Les tonneaux a b contiennent

ou reçoivent la matière en bon état.

^.„Ouvrier qui lave avec de l’eau claire dans lé ton-

neaud les réfidus de la matière reftée dans le fas

de crin l.

3 bis. Ouvrier qui enleve 1 eaii avec une febille de bois

" * jufqu’à ce que la matieré dépofée au fond du tonneau

A pareille.

4 .L ’amidon tiré du tonneau H , & mis dans des paniers

0, eft porté dans le grenier.

'4 bis. L’amidon m renverfé fur le plancher pour être

rompu en plufieurs morceaux ni

Fig. ƒ. Les morceaux d’amidon déjà fées en partie, font

portés fur les efluis ou tablettes i i i i.

6 & 7 . L’amidon mis en poudre , eft porté fer des

claies b b ,b b >b b , dans l’étuve.

10 & 1 1. Etuve & plan de l’é t u v e . l e plan de l’étuve.’

Autres infirumens de C art reprêfentès au bas de la premier*

& de la fecotide vignettes.

p t le fon forti du fas ou tamis l. <7, pot de terre dans

lequel l’ouvrier {fig. 3 bis) met l’eau qu’il retire du

tonneau h , laquelle eau dépofe encore de l’amidon

commun.

r , panier dans lequel on porte l’amidon à l’étuve, s , in*

tournent avec lequel on ramaflè l ’amidon refté attaché

au plancher. r,(àcs contenant la matière avec

laquelle fe fait l’amidon , appellée grillaux & recou-

pettes. Ce font des parties groffieres du bled fépa-

rces de la krine parle bluteau*

Aiguillier-Bonnetier. • Amidonnier,