s l a m i n a g e

■ cage, a pour -moteur ; ainfi que le premier, une roue à

iuibes y r. z , poteau montant qui reçoit en chapeau la

traverïine b ƒ 4 , poteau montant qui s’ alfemblc au-

deffous de la fécondé longrinc. C, autre poteau montant

qui avec les autres poteaux, traverfes & emre-

toifes forme la cage du rouage de ce fécond laminoir,

t o . extrémité de la bafcule chargée d'un poitb conve-

■ nable pour faire équilibre avec le cylindre luperreur

Sc toute fon armature.

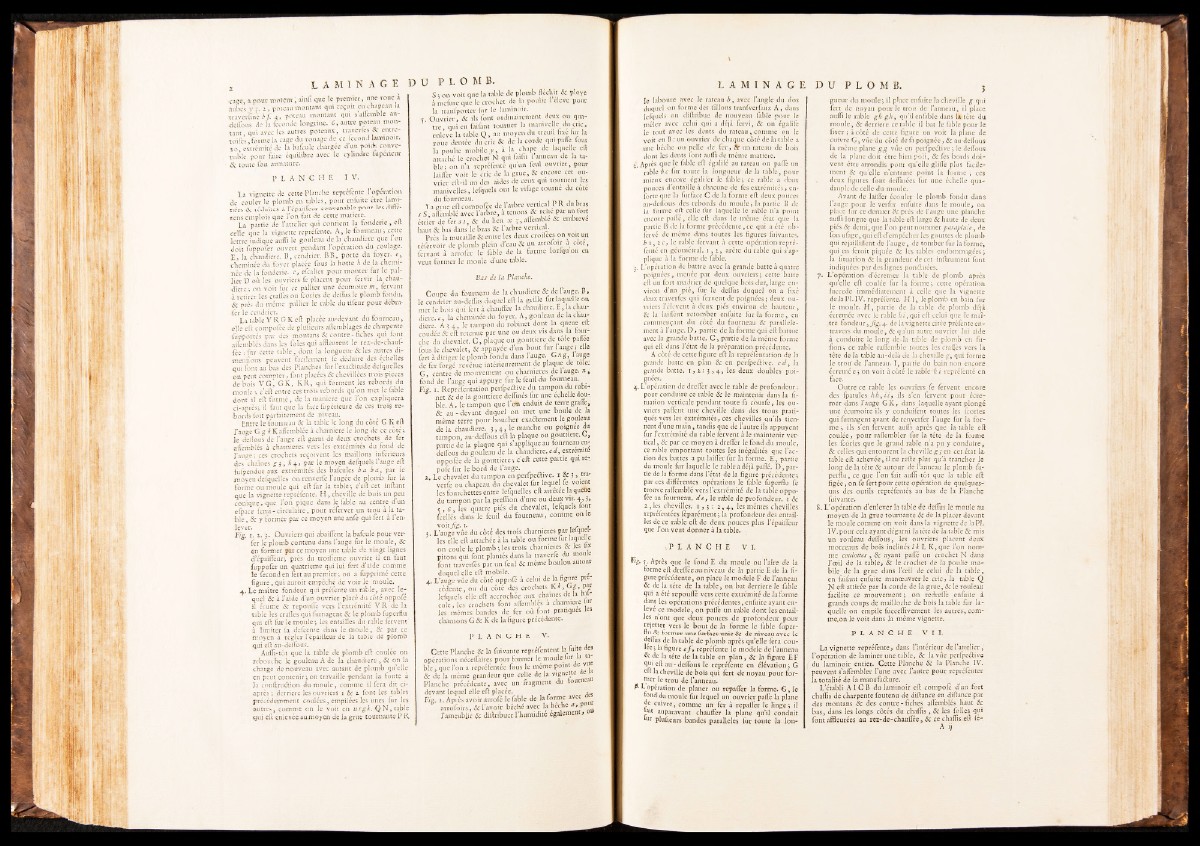

P L A N C H E I V.

L a vignette de cette Planche repréfente l’ opération

de couler le plomb en tables, pour enfuite être laminées

& réduites à l’ épailîeur convenable pour les difte-

rens emplois que l’on fait de cette matière.

La partie de l’attelier qui contient la fonderie, elt

celle que la vignette repréfente. A , le fourneau ; cette

lettre indique aufli le gouleau de la chaudière que 1 on

doit fuppofer ouvert pendant l’opération du coulage.

E , la chaudière. B , cendrier. B B , porte du foyer. e ,

-cheminée du foyer placée fous la hotte h de la cheminée

de la fonderie, c , efcalier pour monter fur le pallier

D où les ouvriers fe placent pour fervir la chaudière,

on voit fur ce pallier une écumoire m, fervant

à retirer les crafles ou feories de deffus le plomb fondu,

& près du meme pallier le rable du tifeur pour débrà-

fer le cendrier.

La table V R G K e f t placée au-devant du fourneau,

elle eft compofée de plufieurs aflemblages de charpente

fupportés par des montans & contre - fiches qui font

aftèmblés dans les foies qui affleurent le rez-de-chauf-

fée : fur cette table, dont la longueur & le s autres di-

menfions peuvent facilement fe déduire des echelles

qui font au bas des Planches fur l’exaélitude desquelles

on peut compter, font placées & chevillées trois pièces

de bois V G , G K , K R , qui forment les rebords du

moule -, c’eft entre ces trois rebords qu’on met le fable

dont il eft: fo rmé, de la maniéré que l’on expliquera

ci-après; il faut que la face fupérieure de ces trois rebords

foit parfaitement de niveau.

Entre le fourneau & la table le long du côté G K eft

l'auge G g k K aflèmblée à charnière le long de ce côté ;

le dellous de l’ auge eft garni de deux crochets de fer

aftèmblés à charnières vers les extrémités du fond de

l ’auge ; ces crochets reçoivent les maillons inférieurs

des chaînes g 3 , k 4 , par le moyen defquels l’auge eft

ful'pendue aux extrémités des bafcules b a b a , par le

moyen defquelles on renverfe l’augée de plomb fur la

forme ou moule qui eft fur la table ; c’ eft cet inftanc

que la vignette repréfente. H , cheville de bois un peu

conique, que l’on pique dans le fable au centre d’un

efpace femi - circulaire, pour réferver un trou à la ta-

i>le, & y former par ce moyen une anfe qui fert à l’enlever.

Fig. 1 . 1 . 3. Ouvriers qui abaifTent la bafcule pour ver-

fer le plomb contenu dans l’auge fur le moule, &

en former par ce moyen une table de vingt lignes

d’épaiflèur; près du troifieme ouvrier il en faut

iuppofer un quatrième qui lui fert d’aide comme

le fécond en fert au premier ; on a fupprimé cette

figure, qui auroit empêché de vo ir le moule.

4 . L e maître fondeur qui préfenre un rable, avec lequel

8c à l’aide d’un ouvrier placé du côté oppofé

D U P L O M B .

il écume & tepoufle vers l’extrémité V R de la

table les crafles qui furnagent 8c le plomb fuperflu

qui eft fur le moule; les entailles du rable fervent'

à limiter fa defeente dans le moule, & par ce

moyen à régler l’cpaifleur de la table de plomb

qui eft au- deflous.

Aufli-tôt que la table de plomb eft coulée on

rebouche le gouleau A de la chaudière , & on la

charge de nouveau avec autant de plomb qu’elle

en peut contenir; on travaille pendant la fonte a

Ja conftrutftion du moule, comme il fera dit ci-

après : derrière les ouvriers 1 & 1 font les tables

précédemment coulées, empilées les unes fur les

autres,, comme on le voit en u rg k . Q N , table

qui eft enievée au moyen de la grue tournante P R

S ; on voit que la table de plomb fléchit & ployé

à mclure que le crochet de la poulie 1 eleve pour

la cran (porter fur le laminoir.

k. Ou vr ie r , & ils font ordinairement deux ou quat

r e , qui en faifànt tourner la manivelle du cric,

enleve la table Q , au moyen du treuil fixe (ur la

roue dentée du cric & de la corde qui paflè fous

la poulie mobile y , à la chape de laquelle eft

attaché le crochet N qui faifu 1 anneau de la tab

le ; on n’a repréfencé qu’un feul ouvrier, pour

laifler voir le cric de la grue , & encore cet ouvrier

eft-il un des aides de ceux qui tournent les

manivelles, lefquels ont le vifage tourne du cote

du fourneau. I ,

La grue eft compofée de l’ arbre vertical P R du bras

s S affemblé avec l’arbre, à tenons & reke par un fort

ctrier de fer s i , 8c du lien ar aflemblc 8c embreve

haut 8c bas dans le bras 8c 1 arbre vertical.

Près la muraille 8c entre les deux croifées on voit un

réfervoir de plomb plein d’eau 8c un arrofoir a^ cote,

fervant à arrofer le fable de la forme lorfqu on en

veut former le moule d’une table.

Bas de la Flanche.

Coupe du fourneau de la chaudière & d e 1 auge. B ,

le cendrier au-deffus duquel eft la grille fur laquelle on

met le bois qui fert à chauffer la chaudière. E , a chaudière.

e , la cheminée du foyer. A , gouleau de la chaudière.

A j 4 , le tampon du robinet dont la queue eft

coudée & eft retenue par une ou deux vis dans la fourche

du chevalet. C , plaque ou gouttière de tôle paflee

fous le chevalet, 8c appuyée d’un bout fur 1 auge ; elle

fert à diriger le plomb fondu dans l’auge. G n g , 1 auge

de fer forgé revêtue intérieurement de plaque de tôle.1

G , centre de mouvement ou charnières de l’auge. » ,

fond de l’auge qui appuyé fur le feuil du fourneau.

Fig. i . Repréfentation perfpeétive du tampon du robinet

& de la gouttière deffinés fur une échelle double.

A , le tampon que l’cm enduit de terre grade,

& au - devant duquel on met une boule de la

même terre pour boucher exactement le gouleau

de la chaudière. 3 , 4 > le manche ou poignee du

tampon, au-deffous eft la plaque ou gouttière. C ,

partie de la plaque qui s’ applique au fourneau en-

deflous du gouleau de la chaudière, c d , extrémité

oppofée de la gouttière; c’eft cette parue qutre-,

pofe fur le bord de l’ auge.

2. Le chevalet du tampbn en perfpeCtive. 1 8c 3 , traverfe

ou chapeau du chevalet fur lequel fe voi«it

les fourchettes entre lefquelles eft arretee la qudne

du tampon par la prefiion d’une ou deux vis. 4 , 3>

r , <5} les quatre pics du chevalet, lefquels font

fcellés dans le feuil du fourneau, comme on le

vo it fig. 1. . t r i

3. L ’auge vue du côté des trois charnières par lelqueiles

elle eft attachée à la table ou forme fur laquelle

on coule le plomb ; les trois charnières 8c les nx

pitons qui font plantés dans la traverfe du moule

font traverfés par un feul 8c même boulon autour

duquel elle eft mobile. ^

4. L ’auge vue du côté oppofé à celui de la figure précédente,

ou du côté des crochets K A, G g , pac

lefquels elle eft accrochée aux chaînes de la ba -

cule , les crochets font affemblés à charnière ur

les mêmes bandes de fer où font pratiques les

charnons G & K de la figure precedente.

P L A N C H E V.

Cette Planche & la fuivante reprefentent k

opérations néceflaires pour former le moule fur la ta

b le , que l'on a repréfentée fous le meme point e v

& de la même grandeur que celle de la vignette e •

Planche précédente, avec un fragment du tourne

devant lequel elle eft placée. «

Fig. 1. Après avoir arrofé le fable de la forme ave

a rrofoirs, & l’avoir bêché avec la beche a , P

l’ameubiir 8c diftribucr l’humidité egalement >

L A M I N A G E

le laboure avec le rateau b , avec l’angle du dos

duquel on forme des filions tranfverfaux A , dans

lefquels on diftribuc de nouveau fable pour le

mêler avec celui qui a déjà fervi, 8c on egalife

le tout avec les dents du rateau, comme on le

voit en B : un ouvrier de chaque côté de la table a

une bêche ou pelle de fe r , <3f un rateau de bois

dont les dents font aufli de même matière.

a. Après que Je fable eft égalifé au rateau on pafle un

rable b c fur toute la longueur de la table, pour

mieux encore égalifer le fable; ce rable a deux

pouces d’ entaille à chacune de fes extrémités, en-

forte que la furfacc C de la forme eft deux pouces

au-deflous des rebords du moule; la partie B de

la forme eft celle fur laquelle le rable n’a point

encore paflè, elle eft dans le même état que la

partie B de la forme précédente, ce qui a été ob-

fervé de même dans toutes les figures fuivantes.

b 1 , i c , le rable fervant à cette opération repré-

ferne en géométral. r , 2 , arête du rable qui s’applique

à la forme de fable.

1. L’opération de battre avec la grande batte à quatre

poignées, menee par deux ouvriers ; cette batte

eft un fort madrier de quelque bois dur, large environ

d’un pié, fur le deflus duquel on a fixé

deux traverfes qui fervent de poignées; deux ouvriers

relèvent à deux piés environ de hauteur,

8c la laiflènt retomber enfuite fur la fo rm e , en

commençant du côté du fourneau & parallèlement

à l’auge. D , partie de la forme qui eft battue

avec la grande batte. C , partie de. la même forme

qui eft dans l’état de la préparation précédente.

A côté de cette figure eft la repréfentation de la

grande batte en plan & en pcrfpective. c d , la

grande batte. 1 , 1 : 3 j 4 , les deux doubles poignées.

'4. L ’opération de dreflèr avec le rable de profondeur;

pour conduire ce rable 8c le maintenir dans la fî-

tuation verticale pendant toute fa côurfe, les ouvriers

paffcnt une cheville dans des trous pratiqués

vers les extrémités, ces chevilles qu’ils tiennent

d’une main, tandis que de l’autre ils appuyent

fur l’extrémité du rable fervent à le maintenir ve rtical

, & par ce moyen à dreflèr le fond du moule,

ce rable emportant toutes les inégalités que l’action

des battes a pu laifler fur la forme. E , partie

du moule fur laquelle le rable a déjà pafle. D , partie

de la forme dans l’état de la figure précédente;

par ces différentes opérations le fable fuperflu fe

trouve raflemblé vers l’extrémité de la table oppofée

au fourneau, d e , le rable de profondeur. 1 8c

a , les chevilles; 1 , 3 : 2 , 4 , les mêmes chevilles

repréfentées féparément ; la profondeur des entailles

de ce rable eft de deux pouces plus l’épailfeur

que l’on veut donner à la table.

^ P L A N C H E V I .

rig. f. Après que le fond E du moule ou l’aire de la

forme eft dreflee au niveau de la partie E de la figure

précédente, on place le modèle F de l’anneau

& de la tête de la table, on bat derrière le feble

qui a été repoufle vers cette extrémité de la forme

dans les opérations précédentes, enfuite ayant enleve

ce modèle, on paflè un rable dont les entailles

n’ont que deux pouces de profondeur pour

rejetter vers le bout de la forme Je fable fuperflu

8c former une furface unie & de niveau avec le

deflus de la table de plomb après qu’elle fera cou-

k e ; la figure e f , reprefente le modèle de l’anneau

& de la tête de la table en plan , 8c la figure E F

qui eft au - deffous le repréfente en élévation ; G |

eft la cheville de bois qui fert de noyau pour former

le trou de l’anneau.

P* L operation de planer ou repaflèr la forme. G , le

fond du moule fur lequel un ouvrier paflè la plane

de cuivre, comme un fer à repaflèr le linge ; il

k it auparavant chauffer la plane qu’il conduit

*uc plufieurs bandes parallèles fur toute la Ion-

D U P L O M B. 3

gueur du moule; il place enfuite la cheville g qui

fert de noyau pour le trou de l’anneau, il place

aufli le rable gh g l i , qu’ il enfable dans la tête du.

moule, 8c derrière ce rable il bat le fable pour Je

fixer ; à côté de cette figure on voit la plane de

cuivre G , vâ cd u côté de fia poignée, 8c au-de(Tous

Ja même plane g g vue en perfpeélive; le deflous

de la plane doit être bien poli, 8c fies bords doivent

erre arrondis pour qu’elle glifle plus facilement

8c qu’elle n’entame point la forme ; ces

. deux figures font deflînées fur une échelle quadruple

de celle du moule.

Avant/de laifler écouler le plomb fondu dans

Jauge pour le verfer enfuite dans le moule, 011

place fur ce dernier 8c près de l’auge une planche

aufli longue que la table eft large 8c haute de deux

piés 8c demi, que l’on peut nommer parapluie, de

fon ufàge, qui eft d’empêcher les gouttes de plomb

qui rejailliffent de l’auge , de tomber fur la forme,

qui en feroit piquée & les tables endommagées ;

la ficuation & la grandeur de cet infiniment font

indiquées par des lignes ponctuées.

7. L opération d’écremer la table de plomb après

qu’elle eft coulée fur la forme; cette opération

fucccde immédiatement à celle que la vignette

de la PI. IV. repréfente. H I , le plomb en bain fur

le moule. H , partie de Ja table de plomb déjà

écremée avec le rable h i ,q ui eft celui que le maître

fo n d e u r ,^ . 4. de la vignette citée prefente entravers

du moule, 8c qu’ un autre ouvrier lui aide

à conduire le long de-la table de plomb' en fu-

fion ; ce rable raffemble toutes les crafles vers la

tête de la table au-delà de la cheville g , qui forme

le trotf de l’anneau. I , partie du bain non encore

écrémé e ; dn voit à côté le rable 'h i repréfenté en

face.

Outre ce rable les ouvriers fe fervent encore

des fpatules h h , i i , ils s’en fervent pour écrémer

dans l’auge G K , dans laquelle ayant plongé

une écumoire ils y conduifent toutes les feories

qui furnagent avant de renverfer l’auge fur la forme

; ils s’ en fervent aufli après que la table eft

coulée, pour raflembler fur la tête de la forme

les feories que le grand rable n’a pu y conduire,

& celles qui entourent la cheville g , en cet état la-

table eft achevée, il ne refte plus qu’à trancher le

long de la tête & autour de l’anneau le plomb fuperflu,

ce que l’on fait auffi-tôt que la table eft

figée, on fe fert pour cette opération de quelques-

uns des outils repréfentés au bas de la Planche

fuivante.

8. L ’opération d’enlever la table de deflus le moule au

moyen de la grue tournante & de la placer devant

le moule comme on voit dans la vignette de la PI.

IV. pour cela ayant dégarni la tête de la table 8c mis

un rouleau deflous, les ouvriers placent deux

morceaux de bois inclinés l k L K , que l’on nomme

coulottes , & ayant pafle un crochet N dans

l ’oeil de la table, & le crochet de la poulie mobile

de la grue dans l’oeil de celui çle la table,

en faifant enfuite manoeuvrer le cric, la table Q

N eft attirée par la corde de la grue, 8c le rouleau

facilite ce mouvement ; on redreffe enfuite à

grands coups de mailloche de bois la table iùr laquelle

on empile fucceffîvement les autres, com-

ine„on le voit dans la même vignette.

P L A N C H E V I I .

La vignette repréfente, dans l’intérieur d e l’attelier,

l ’opération de laminer une table, 8c la vue perfpeélivc

du laminoir entier. Cette Planche 8c la Planche IV.

peuvent s’aflèmbler l’une avec l’autre pour repréfenter

la totalité de la manufaélure.

L ’établi A I C B du laminoir eft compofé d’un.fort

chaffis de charpente foutenu de diftance en diftance par

des montans & des contre-fiches affemblés haut 8c

bas, dans les longs côtés du chaffis , & les folles qui

font affleurées au rez-de-chauffée, & ce chaffis eft fc-

A ij